弊社で出している保護者向けの記事をキーワード別にまとめました!

小学校入学前から大学入学後まで、幅広く親子についての記事を公開しているので、ぜひご覧ください。

未就学児〜小学生の保護者向けキーワード

非認知能力

非認知能力とは、コミュニケーション力や創造力など、数値化できないけれど必要とされている能力のことです。

では、文部科学省の学習指導要領によると、資質・能力は3つの柱「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」によって形成されるとされています。ここでいう「知識・技能」は認知能力、そして「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」が非認知能力にあたります。AIに仕事を奪われつつあるこれからの社会では、教科学習で育つ認知能力だけでなく、生きていく上で必要になっていく非認知能力を身につける必要があると言われています。

コグトレ

コグトレは、「cognitive training」つまり「認知能力トレーニング」の略語で、子どもの認知能力を鍛えるためのトレーニングプログラムです。このプログラムは、学習に必要な「数える」「覚える」「写す」「見つける」「想像する」といった基本的なスキルを育むことを目的としています。特に、未就学児の段階からこれらのスキルを意識的に強化することで、将来的な学習能力の向上が期待できます。コグトレは小学生を主な対象として作られていますが、幼児の早期教育から、高齢者の認知症予防まで幅広い年齢層で活用されています。

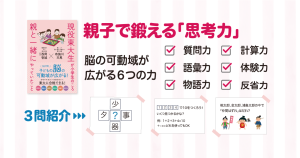

思考力

思考力とは、一言で説明すると「考える力」。実はこの「考える力」にはさまざまな種類の力が含まれます。東京大学の西成教授は、思考力を7つの考える力に分類しており、これらはどれも問題や困難に対処する力に繋がるものだとおっしゃっています。

1.能動的に考える力=自己駆動力

2.常にもう1段先を考える力=多段思考力

3.あらゆることを疑ってみる力=疑い力

4.全体を俯瞰して見る力=大局力

5.物事を分類して選び取る力=場合分け力

6.思考の階段を何段も飛ばす力=ジャンプ力

7.物事を細分化して考える力=微分思考力

地頭がいい

「地頭がいい」という言葉が遣われますが、そもそもその定義は何なのでしょうか。

「地頭」とは、「その人本来の頭のよさ」と定義します。偏差値や点数の高さとは異なり、思考力・発想力・コミュニケーション力など、テストでは測れない能力を指しているのです。地頭とは、もともとはコンサルタント業界で使われていた言葉であり、「知識や情報を加工する力」を意味していました。今ではその言葉が広く使われ始め、上記のような広い意味に変わったと言われています。

体験格差

体験格差とは、子供が経験することのできる経験の格差です。具体的に辞書的な意味合いが定められているわけではありませんが、一般的にピアノなどの習い事、旅行などが挙げられるでしょう。

体験格差は、経済的理由や地理的理由などから発生します。

その他の関連記事

子どもの勉強に関するキーワード

勉強嫌い

どうすれば勉強する気になるのか。それは、「子どもと真剣に将来について話し合ってみること」がカギです。

「現状満足しているか?」という問いに対する日本人の平均的な回答は2005年で27位でした。しかし、これが2020年には61位まで落ち込んでいます。さらに「”5年後”の人生の満足度はどれくらいなのか?」は、もともと70位であったのが、2020年には122位にまで落ち込んでいるのだそうです。これは、すなわち「日本人全体の現状に対する満足度と、未来に対する期待感が落ち込んでいる」ということを表しています。

この幸福度は、世界的にみても低い基準にあります。しかも、それだけではなく、年長者よりも若者の方が低い幸福度になる傾向にあるといいます。勉強するためには、将来に希望を持つことが大事なのです。

自分から勉強する子の家庭の習慣

どの東大生の親御さんにも共通している要素は、「子どもが自立する」ための教育を しているということです。

例えば、東大生の親御さんは子どもに『〜させる』という言葉をあまり使いません。「勉強させる」とか「片付けさせる」と言わないのです。誰かの命令を聞いてやっているうちは、自分で考えて行動することになりませんよね。だから、極力「親が言ったから子どもがそういう行動をする」という状態をつくらないようにしているのです。

コーチング

何か特定の問題があったとき、その答えを相手に「教える」のではなく、どのようにしたらその答えにたどり着けるのかの「ルート」を示唆することです。

普段勉強するお子さんを相手にしているとき、家族の方はどうしても何か口出しをしたくなるものです。しかし時には、そういった親切心からくる「ティーチング」がむしろ子どもにとって逆効果になってしまう恐れがあります。やる気が削がれたり、自身がなくなったり、あるいはかえって成績が下がってしまったりと、そういった悪影響を先生や家族の方が与えてしまう可能性があるのです。「教えない技術」である「コーチング」こそが子どものやる気を削がず、自発的に伸びることを可能にする術なのです。

塾に行きたくない理由

子どもが「塾に行きたくない!」と言っていたら、保護者の方も対応に悩むと思います。「塾に行きたくない」と感じる原因は人によって様々です。例えば、東大生のAさんは、「友達と遊びたい」「疲れていて眠い」といった理由で塾に行きたくないと感じたことがあったそうです。一方、同じく東大生のBさんは、「満点と取らないと次の単元に進むことができないシステムに不満を感じて、飽きてしまった」と話していました。このように、人によって塾に行きたくない原因は様々であるため、お子さんと一緒に根本的な原因を特定し、そこから解決策を考えていくとよいでしょう。

勉強する理由

実際社会でほとんど使わない難しい数学や古文を、どうして学校で勉強する必要があるのでしょうか。子どもに聞かれて困ることもあるかもしれません。「ゴールに向かって進む方法を学ぶため」「将来の選択肢を広げるため」など、様々な答えがあると思います。弊社記事では、勉強しなければいけない理由を東大生ライターや専門家の先生が考察しています。

中学受験

小学校を卒業して中学校に進学する際に、一般進学先の公立中学校ではない中学校、特に私立中学校や国立中学校、公立中高一貫校の入学試験を受けることです。入試の内容は、小学校で学習する内容をはじめ、それらを生活の場面に応用する問題、雑学やパズルのような問題など、受験する中学校によって様々です。

その他の関連記事

我が子に合う教育の形は?多様化する教育に関するキーワード

ギフテッド教育

「ギフテッド(Gifted)」とは、知的能力や創造性、または特定の分野で優れた才能を持つ子どものことを指します。IQが高いだけでなく、独自の考え方や高度な問題解決能力を持つことが特徴です。ギフテッド教育は、こうした才能を持つ子どもたちが、自分の能力を最大限に活かせるようサポートする教育プログラムです。日本ではまだ発展途上の分野であり、制度の整備や社会的な理解が十分とは言えませんが、近年、少しずつギフテッド教育を取り入れる学校や団体が増えてきています。

校内予備校

校内予備校とは、学校の施設を利用して、予備校の講師による授業や学習サポートを提供するシステムです。学校と予備校が連携し、生徒たちの学習ニーズに応えることを目的としています。

21世紀型スキル

21世紀型スキルとは、変化の激しい現代社会において、個人が能力を発揮し、充実した人生を送るために必要な能力の総称です。具体的には、以下のようなスキルが含まれます。

- コミュニケーション能力

- クリティカルシンキング

- コラボレーションとチームワーク

- デジタルリテラシー

- 創造性

- 問題解決能力

- 自己学習能力

これらのスキルは、知識を暗記するだけでなく、知識を活用し、他者と協力しながら課題を解決していくために重要です。

シュタイナー教育

シュタイナー教育とは、子ども一人ひとりが最大限に能力を活用できるよう、子どもの個性を尊重する教育法です。約100年もの歴史があり、世界60カ国で取り入れられています。

日本でも、現在ではさまざまな幼稚園や小中高等学校などで、シュタイナー教育を中心とした教育活動が行われています。シュタイナー教育では、発達段階にあわせて「身体」「心」「頭」をバランスよく育てることを目標としています。また、音楽と芸術の2本の柱を大切にしています。

モンテッソーリ教育

モンテッソーリ教育は、子どもの自立心を育むことを目的としています。教師や親は子どもの興味を尊重し、子どもが自然に学びたいと感じる環境を整え、その環境での自発的な活動を促すというものです。これにより、子どもは自ら選んだ活動に没頭し、繰り返し取り組むことで、集中力や問題解決能力を養います。

つまり、簡単に言えば「子どもの自己教育力を尊重したのびのびとした教育」です。

インクルーシブ教育

インクルーシブ教育とは、障害の有無に関わらず、すべての子どもが同じ場で共に学び合うことを目指す教育の考え方です。「特別扱い」するのではなく、誰もがその場に「包み込まれている(inclusive)」状態を作ることが目的です。

アントレプレナーシップ教育

アントレプレナーシップ教育とは、“自ら社会課題を見つけ、課題解決に向かってチャレンジしたり、他者との協働により解決策を探求したりできる知識・能力・態度を身に付ける教育”のことです。

夏休みに関するキーワード

宿題

夏休みの宿題の最大の目的は、家にいても勉強する機会を作ることです。夏休みの宿題は本当に必要なのか、現役東大生が考察しています。

三者面談

三者面談とは、生徒・保護者・先生の三者で話し合うもので、生徒の普段の様子や成績、今後の進路などについての情報を共有します。

学期末の放課後に行われることが多く、学校によっても異なりますが、面談の時間は10分〜15分程度です。

イベント

夏休みには様々なイベントが開催されます。夏祭りや花火大会などだけではなく、いろいろな大学や、企業、NPOなどが、小中学生向けのイベントを開くケースが大変多いのです。遊びに部活に忙しい夏休みですが、知的好奇心が磨かれるイベントに参加してみるのもひとつの手かもしれません。

受験期を迎えた子どもとの関わり方に関するキーワード

声かけ

受験期の子どもにどんな声をかければ良いか、迷う保護者の方は多いと思います。「介入しすぎは良くない?」「逆にプレッシャーを与えてしまうのが不安……」受験期にされて嬉しかったことを、現役東大生が記事にまとめました。

志望校選び

大学はどうやって選ぶ?何校ぐらい受ける?併願校は?特に初めての大学受験の場合、保護者の方もお子さん自身も、分からないことだらけだと思います。志望校を選ぶ時に考えるべきことや、併願校の対策、志望校を上げたり下げたりする時のポイントについて、解説しています。

食事

子どもの受験期に保護者が持つ役割の一つが、食事です。食事は勉強のエネルギーとなり、健康に受験を終えるために大切な要素です。受験生に必要な栄養素や食事メニューについての記事はこちらから。

メンタルマネジメント

受験期はストレスが溜まり、精神面でも不調に陥りやすい時期です。そんな時、保護者の方がお子さんのメンタルケアをできるのが理想的です。本記事では「自己受容」「感情吐露」「感情共有」「生活習慣」について、心理学の観点からメンタルマネジメントについて述べています。

推薦入試に関するキーワード

総合型選抜(AO入試)

総合型選抜は、大学がアドミッションポリシー(大学側が求める人物像をまとめたもの)に合った学生を探すため、学力も含めた様々な観点から、その人を総合的に評価する入試方法です。

そのため、総合型選抜で最も強く問われるのは、「あなたがその大学で何を学び、どう将来に活かしていきたいのか」という意欲や情熱です。そこで、総合型選抜をクリアするためにはその大学や学部のことを深く知り、その学校で自分がしたいことを明確にする必要があります。選考方法は、基本的に書類審査と面接です。

アドミッションポリシー

アドミッションポリシーとは、「入学」に関する声明のことで、大学がどのような学生を求めているかをまとめたものです。大学の教育理念、求める人物像、またそのための入試試験方針が分かり、推薦入試を受ける際に特に意識しておきたいキーワードです。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜は、大学が特定の高校からの推薦を受けた生徒を対象とする入試方式です。大きく分けて「指定校制」と「公募制」の2種類があります。指定校制は大学が指定した高校の生徒のみが出願でき、公募制は大学が定める出願資格を満たせばどの高校からも出願できます。

指定校推薦

指定校推薦とは、大学入試における「学校推薦型選抜」の一種です。大学が定めた指定の高校の生徒のみが出願でき、その高校からの推薦を受けた生徒を優先的に合格させる入試制度で、高校内で推薦枠数が決められています。

受験直前に関するキーワード

共通テスト1ヶ月前

共通テストを目前に控えた1ヶ月前、親ができる最も重要なことは子供のメンタルサポートです。現役東大生に聞いてみると、親は過度なプレッシャーを与えないように心掛けてくれていたとのことです。例えば、勉強の進捗について過剰に質問するのではなく、勉強の合間にリラックスできる時間を提供したり、子供が好きな食事を用意して気分をリフレッシュさせることに取り組んでいます。

共通テスト1週間前

共通テスト1週間前からは、当日の試験時間に合わせて起きる時間や生活リズムを調整する必要があります。本番で最大の力を発揮するために、1週間前からやるべきことを紹介します。

ホテル

お子さんが遠方で大学入試を受験することになった場合、ホテル選びを任される保護者の方も多いのではないでしょうか。会場近くのホテル選びのコツを紹介します。共通テストの場合、試験会場が記載されている受験票が12月中旬までに発送されます。その時期に試験会場を確認して予約するのが良いでしょう。

インフルエンザ

受験直前の時期に怖いのが、インフルエンザの感染リスク。もし受験当日にインフルエンザにかかってしまったら、再受験は可能なのでしょうか。共通テストの場合、後日追試験を受けられます。ただし、追試験は本試験を受けた人が不利にならないように、本試験よりも難易度が高く作られます。そのため極力本試験を受けられることが望ましいですが、本試験を受けられなかった場合も諦めず、気持ちを切り替えて追試験の対策をしましょう。

大学入学後に関するキーワード

合格祝い

贈り物の基本的なルールや、東大生が合格祝いでもらったものを紹介します。合格祝いは第一志望に合格したあとに渡すのが良いでしょう。

国際学生寮

大学が運営する寮の一種に、「国際寮」「国際学生寮」という寮があり、その数は増えています。国際学生寮は、一般的に他国からの留学生の受け入れが多く、生活しながら異国の言語や文化を学ぶことができます。

留学

大学在学中に、留学に行く学生が増えています。現地で生活することで言語や文化を学習できる一方、費用などの懸念点もあります。留学のメリット・デメリットについて解説しています。

何かと心配な「お金」に関するキーワード

予備校費用

現役生は学校の授業や部活動と両立しながら予備校に通うため、通常は必要最低限のコースだけを受講する方が多いようです。その結果、年間の費用相場としてはおおよそ50~80万円程度になることが一般的です。ただし、志望校対策の講座や夏期講習などを追加受講すると、費用はさらに上乗せされます。浪人生の場合は、年度の始めから予備校にフルタイムで通う形が多いため、より高額な費用が必要になります。年間で100万円以上かかることも珍しくなく、上位大学を目指すコースや個別指導を加えると、さらに高額になるケースもあります。

受験費用

大学受験にかかる費用は、受験料だけではありません。「受験料」「受験のための交通費・宿泊費」「入学しなかった大学への納付金」を合わせて、1人あたり39〜42万円が相場と言われています。

仕送り

仕送りとは、生活や勉学を助けるために送られる、お金や品物のことです。

2025年に発表された第60回学生生活実態調査によると、下宿生のうち、仕送りなしで生活をした大学生は、全体の6.9%(2024年度)。ほとんどの人が、仕送りをもらって生活していることが分かります。2024年度の仕送り額の平均は、1カ月72,350円です。

相対的貧困

相対的貧困をざっくりと説明すると、「その国の生活水準や経済環境と比べて困窮した状態にあること」です。厚生労働省によると、2021年の日本の貧困線は127万円、相対的貧困率は15.4%となっています(厚生労働省)。6~7人に1人は相対的に見て困窮している、ということです。具体的には、冷蔵庫や暖房器具を買うことが難しかったり、学校の制服代や給食費が払えなかったりと、日常において必要なところに使うお金がないような世帯のことを指します。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。