「コグトレ」という教育プログラムを知ってますか?コグトレは、認知能力を鍛えるための、紙と鉛筆を使ってできるトレーニングです。この記事ではコグトレについて解説し、メリットやデメリットも紹介していきます。

コグトレについての基礎知識

コグトレとは認知能力を鍛えるトレーニング!

コグトレは、「cognitive training」つまり「認知能力トレーニング」の略語で、子どもの認知能力を鍛えるためのトレーニングプログラムです。このプログラムは、学習に必要な「数える」「覚える」「写す」「見つける」「想像する」といった基本的なスキルを育むことを目的としています。特に、未就学児の段階からこれらのスキルを意識的に強化することで、将来的な学習能力の向上が期待できます。コグトレは小学生を主な対象として作られていますが、幼児の早期教育から、高齢者の認知症予防まで幅広い年齢層で活用されています。

さらに、統合失調症や高次脳機能障害の認知機能リハビリテーションにも役立つとされています。様々な障害を持つ人々や高齢者も、認知能力を効率的に強化することができるのです。コグトレは、現代の教育や医療の分野において、ますます重要視されています。このように幅広い応用範囲を持つコグトレは、科学的な裏付けと共に、多くの専門家からの支持を得ており、今後もさらなる研究と実践が期待されています。

「社会面」「学習面」「身体面」からのアプローチ

コグトレは、以下の3つの側面からアプローチします。

社会面

対人スキルや感情統制力、問題解決力の向上を図ります。子どもが他者との関わりをよりよく築けるよう、コミュニケーション能力を高める訓練が行われます。社会的なスキルは、子どもが他者と協力し合う能力を高め、将来的なリーダーシップの養成にもつながります。

学習面

認知機能の強化に焦点を当て、学習に必要な基礎能力を高めます。学習面の強化は、子どもの将来の学術的成功にも寄与します。さらに、学習に対する興味を高め、好奇心を刺激することで、子どもが積極的に新しい知識を吸収する態度を育成できます。

身体面

運動能力の向上を目的としたトレーニングを行います。身体面の改善は、子どもに自信を与え、より活発に活動できるようにするために重要なことです。健康的な生活にもつながり、心身のバランスを整えます。

これらの側面は、相互に関連し合い、子どもの全体的な成長を促すための重要な要素となるのです。

コグトレが提唱された背景

コグトレは、児童精神科医の宮口幸治先生によって開発されました。開発のきっかけとなったのは、少年院に多くの認知能力が弱い少年たちがいるという実態を知ったことです。この現実を見た宮口先生は、子どもたちが社会で健全に成長するためには、早い段階で認知能力を鍛えることが重要だと考え、コグトレを提唱しました。宮口先生は自身の研究で、認知能力の向上が子どもたちの社会的、学術的成功に直接影響を与える可能性があるとしています。

彼の取り組みが教育界においても高く評価され、多くの教育機関で導入されるようになりました。宮口先生の理念は、認知能力の強化が子どもの未来を開く鍵になるというものであり、彼の情熱は多くの教育者や保護者に支持されています。宮口先生のアプローチは、個々の子どもの特性に合わせた柔軟なアプローチを重視しており、これがコグトレの成功につながっています。

具体的なトレーニング内容

実際にコグトレではどのようなトレーニングを行っているのでしょうか。コグトレの内容を紹介していきます!

記憶力トレーニング

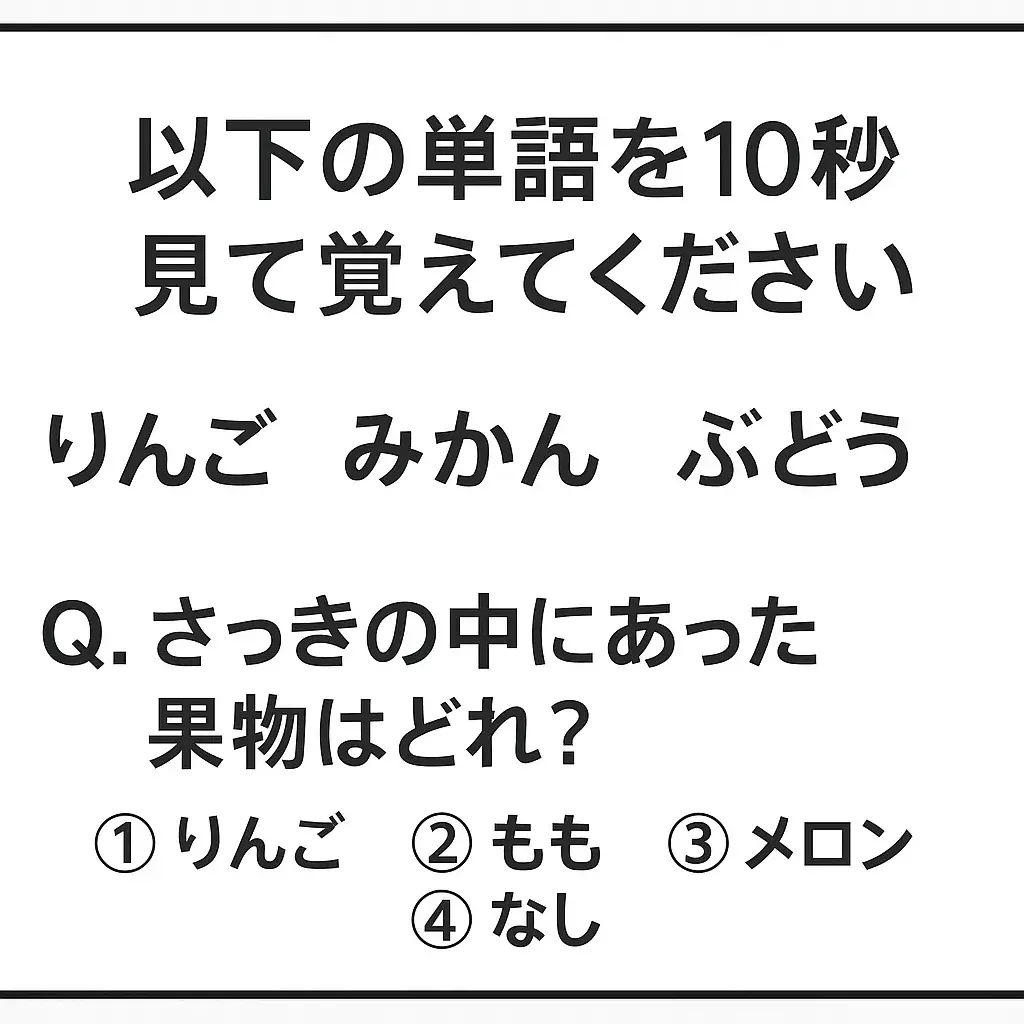

このトレーニングでは主に学習面にフォーカスしたもので、内容としては記憶力や注意力を鍛えるようなクイズを行います。例を下に示してみます。

この図のように、トレーニングする人は「りんご みかん ぶどう」の3つの果物を覚えてもらい、選択肢に出された果物のうち、どれが覚えてもらった果物かを答えてもらいます。

このトレーニングでは、一時的に見た情報 ( りんご みかん ぶどう ) を覚えておく記憶力や他の選択肢に惑わされずに正解の選択肢を選ぶ注意力を鍛えさせることができるのです。

指示トレーニング

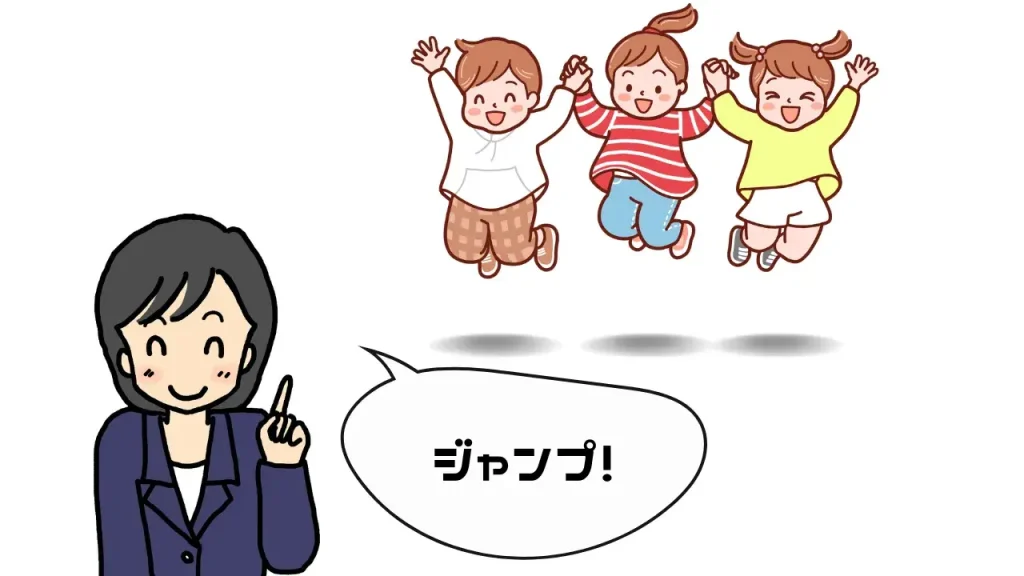

これは数人でできる身体面や社会面にフォーカスしたトレーニングです。

内容としては、まずリーダーを一人決めて (先生などがやると良いでしょう) 他の人たちは横一列に手を繋いだまま立ちます。リーダーは「右!」や「ジャンプ!」といった指示をします。手を繋いだ人たちはその指示にしたがって右にジャンプしたり、その場でジャンプをしたりします。

このトレーニングでは、周囲を動きを合わせる社会性を鍛えたり、体を実際に正しく動かすといった身体面での効果も期待されます。

また、慣れてきたら色付きマットを用意してリーダーが「赤!」「青!」と指示し、その色のマットに立っている人だけがジャンプするといった応用の仕方もできます。

メリット

コグトレについてわかったところで、コグトレを行うことのメリットを具体的に解説していきます!

(1)生活全般の質の向上

コグトレを続けることで、子どもたちは計画的に物事を行う力を得ることができます。また、思考スピードが高まることで、日常生活の中でのさまざまな局面において、より迅速かつ効果的に対応できるようになります。具体的には、日々のタスクを効率よく管理できるようになり、ストレスを軽減し、生活の質が向上することが期待できます。さらに、コグトレを通じて得られたスキルは、将来の職業選択やキャリアアップにも大きな影響を与える可能性があります。子どもたちは、コグトレによって得た能力を生かし、社会に貢献できる人材へと成長することが期待されます。

(2)自己効力感の向上

自己効力感とは、自分の力で問題を解決できるという自信です。コグトレを通じて、子どもたちは自ら考え、問題を乗り越える力を養うことができ、この自己効力感を高めることができます。これは、子どもの成長とともに、社会的な自己肯定感を育む重要な要素です。自己効力感が高まることで、子どもは新しい挑戦に対して前向きになり、困難に直面した際にも冷静に対処する力を持つようになります。これは、子どもたちの未来における成功の基盤となり、彼らが持つ潜在能力を最大限に引き出すための重要なステップです。

本当に効果があるの?

効果がないのでは?という声

コグトレに対しては、「認知」という言葉の曖昧な使用や、効果に関する科学的なエビデンスの乏しさについての批判も存在します。例えば、『ケーキの切れない非行少年たち』では、知的障害者が犯罪予備軍として見なされる可能性があるという批判をしています。しかし、犯罪の原因は認知機能だけでなく、環境にも起因するため、このような見方は一面的であるとも言えます。

また、効果がないとする批判に対しては、質の高い研究を通じてさらなるエビデンスを集める努力が求められています。なぜなら、コグトレが認知能力に良い影響を与えるかどうかの研究結果があまりないからです。これは重要な問題なのではないでしょうか。

コグトレの批判に対する反論は、教育界における重要なディスカッションの一部であり、これによりさらなる改善と革新が促されることが期待されています。批判的な意見にも耳を傾け、多様な視点からの分析と検証を通じて、コグトレの価値をより高めていくことが重要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?弊社では、コグトレのようなさまざまな教育法を他にも多数発信しております。気になる保護者の方々や先生方は、ぜひご確認ください!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!