先日、大学時代の同級生から「東大生って、高校生活をずっと勉強だけに打ち込んできた人が多いんでしょ?」と聞かれました。正直に言うと、私自身も以前はそう思っていました。東大生と聞くと「ガリ勉」というイメージが強く、勉強一筋で過ごしてきた人たちなのだろうと考えていたのです。

ところが、私が教育メディアの編集者として、カルペ・ディエムで多くの東大生と話したり、自社で行ったアンケートの結果を見たりする中で、そのイメージは大きく変わりました。実際には「勉強しかしてこなかった東大生」は少数派で、高校時代に部活に打ち込んでいた人が大半だったのです。

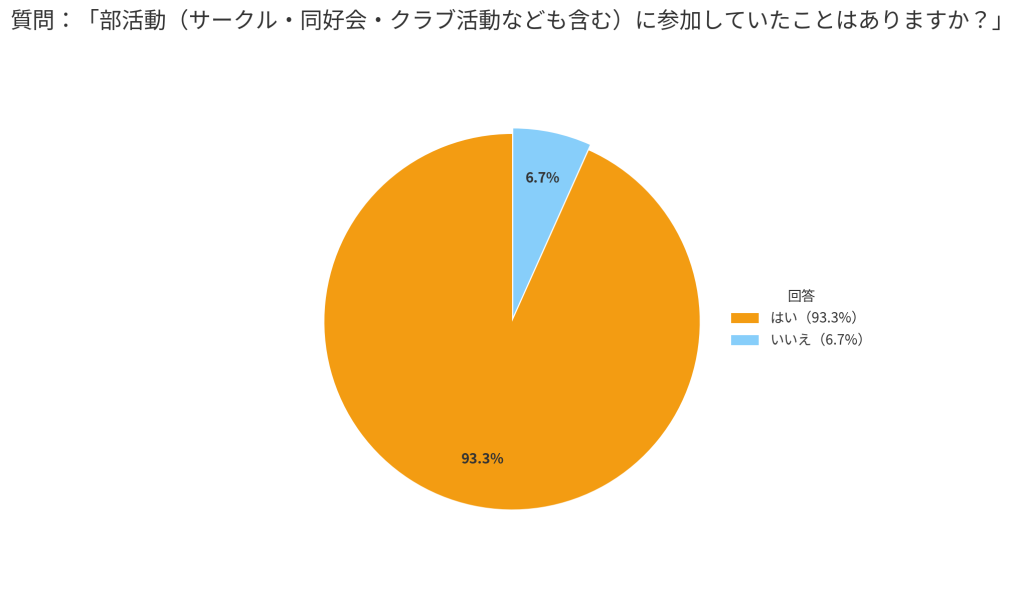

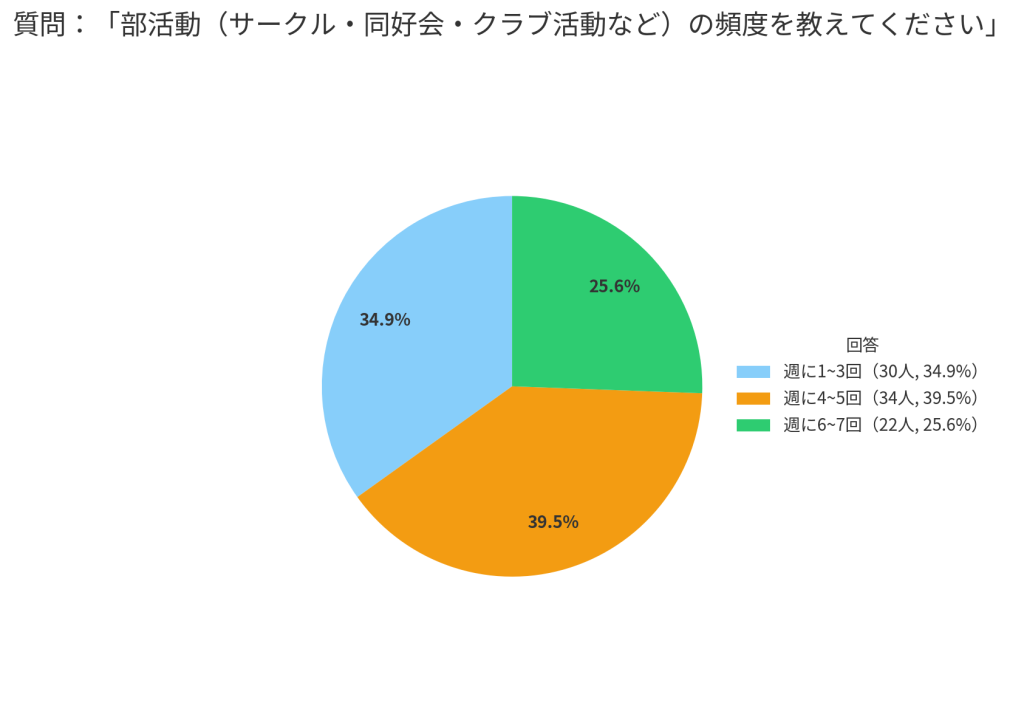

(以下のグラフは2025年度自社アンケート結果。対象:現役東大生100人)

このアンケートの結果を見ると、9割の東大生が高校時代に部活動に所属しており、そのうち7割以上が「週4回以上」活動していたことが分かりました。「東大生=ガリ勉で勉強一筋」というイメージを持っていた方も多いかもしれませんが、実際には部活と勉強をうまく両立させていた人が多いのです。

そこで今回は「部活と勉強の両立」をテーマに、部活をすることで得られるメリットや、実際に東大生がどのように両立してきたのか、東大生本人の声を交えながらご紹介していきます。ぜひ最後までお読みください!【2025年9月15日更新】

部活をすることでどんな良いことがあるのか?

テストや模試の成績を見て、「思ったより点が取れなかったな……。このまま部活を続けていて大丈夫なんだろうか?」と不安になった経験はありませんか。

とはいえ、部活をやめたからといって急に勉強ができるようになるわけではありません。むしろ、部活には勉強にもつながる数多くのメリットがあるのです。まずは、その主なメリットをご紹介していきます。

集中力が高まる

どの部活にも、その部活ならではの活動があります。他の部活では経験できないことに取り組むという点が重要です。人間の脳は、さまざまな刺激を受けることで成長していくといわれています。吹奏楽部で楽器を演奏することも、野球部で走り込みやノックを受けることも、すべて脳にとっては新しい刺激となります。勉強だけでは得られないこうした刺激が、脳の働きを活発にし、結果として集中力を高める効果につながるのです。

友人や仲間ができる

どんなに厳しい練習でも、どんなに怖い先生でも、それを一緒に乗り越えてきた仲間は、かけがえのない一生の財産になります。同じ部活という組織の中では、ときに意見がぶつかることもありますが、そうした経験を克服していくこと自体が大きな学びとなります。また、受験期には共に励まし合い、ときには問題を出し合いながらアウトプットの練習をすることで、互いに支え合う存在にもなります。受験期は孤独を感じやすいので、そういった仲間の存在が心強く感じられます。さらに部活でできた人間関係は、社会に出てからも良き相談相手となるでしょう。

体力がつく

運動系の部活動で得られる大きなメリットの一つは「体力」が身につくことです。

何時間も机に向かって勉強を続けるのは、想像以上に体力を必要とします。しかし、部活動で日々鍛えられていれば、自然と疲れにくい体がつくられ、集中して勉強に取り組めるようになります。実際、部活を引退した直後から成績が大きく伸びる学生も少なくありません。それは、勉強に必要な体力がすでに備わっているからだと考えられます。

人として成長できる

部活動を通じて得られる大きな力の一つに「忍耐力」があります。やるべきことを決めても、それを最後までやり抜かなければ成果にはつながりません。そのためには、実行力や根気、いわゆる「根性」が欠かせません。

部活動では、厳しい練習や思うようにいかない状況を何度も経験します。その中で培われる「気合い」や「ガッツ」は、勉強や将来のあらゆる挑戦において大きな武器となります。

選抜入試に使える

現在、多くの大学で「選抜入試」と呼ばれる入試方式が拡大しています。例えば、早稲田大学は推薦型選抜入試の募集枠を増やすことを目標に掲げ、2026年までに入学者全体の6割を選抜入試で確保する方針を打ち出しています。さらに、法政大学ではすでに入学者の3割以上が選抜入試による合格者であり、MARCHや関関同立といった大学群でも推薦枠の拡大が進んでいるのが現状です。

もちろん、部活をしていれば選抜入試で絶対に有利になるわけではありません。

しかし、高校3年間をどのように過ごしてきたのかを示す上で、部活動は非常に分かりやすい実績となります。

大学が知りたいのは受験する学生が「どんな人物で、大学で何をしたいのか」という点です。部活動の経験は、その「どんな人か」を具体的に伝える材料になります。だからこそ、目的意識を持って部活に取り組み、自分の活動を定期的に振り返ることが大切になってくるのです。

部活と勉強を両立するための方法

では、部活と勉強を両立させるためには、何を意識し、どのように勉強に取り組めばよいのでしょうか。ここからは、そのポイントと、実際に早大生や東大生が実践していた方法を紹介していきます。

時間を意識する

カルペ・ディエムの西岡壱誠講師のおすすめは「とりあえず、1日1時間はやる」です。

西岡

どんなに忙しくても、毎日1時間、週7時間は必ず確保しておくということです。そして、1時間ですべてを終わらせる努力をしましょう。別に、部活動をやっていて勉強時間が少ないからといってディスアドバンテージにはなりません。東大にも高校3年生の夏までずっと部活動をしながら東大に合格した人間というのはザラにいます。って言うか、もし勉強時間で勝負が全て決まるなら、浪人生はみんな合格していますよね。でも浪人生は事実として合格しやすいかどうかというと、普通に現役生と同じくらいの合格率です。

時間は成績を高めてはくれないのです。

逆に、今部活動やめて勉強に専念したとして、みなさんは多分、勉強できません。

時間があったらきちんとできるのではないか、というのは幻想です。多くの場合、そうやって部活をやめた人間というのは、成績が伸び悩みます。これは、多くの学校の先生とお話しして共通した見解です。

部活動を辞めずに、勉強を頑張る。そのために必要なのが何かというと、「1時間の効率を上げる」というものです。1時間で全ての勉強を終わらせるためには何をすればいいか、自分で必死に考えてみるのです。

時間がある人はそんなことはしませんし、できません。1時間の重みがわからないからです。

これは現代文の講師で有名な林修先生が言っていたことなのですが、実は忙しい人の1時間と忙しくない人の一時間というのは時間の流れ方が違います。一時間が貴重な人にとっての1時間は長く、貴重ではない人の1時間というのはすごく短いです。時間が有り余っているからこそ1時間を大切にしようという意識が薄い人もいますし、逆に時間がない人はそこで「いやいや、この1時間をどう大切に過ごすかが大切だ。せっかくの1時間なんだから、大切に使わないと」という気になる。

部活動をやっている皆さんとそう出ない人の話に戻しましょう。帰宅部の人というのは、たくさん時間がある分、「この一時間を有効活用しないと!」という意識は忙しいみなさんよりも少ないです。逆にみなさんは、部活動で頑張っているからこそ、1時間がいかに貴重な時間なのかを知っている人たちです。その重大な1時間を上手く使うというのは、時間のないみなさんだからこそできることなはず。ぜひ、1時間の一番いい使い方を考えてみましょう。

やるべきことと目標を決める

ついダラダラしてしまう原因の一つは、「何をすればいいのか分からない」という状態にあります。「あれもやらなきゃ、これも!」と頭の中がごちゃごちゃして、結局何から手をつけていいのか分からなくなった経験はありませんか。

そんな時に有効なのが、Todoリストを作ることです。やるべきことが山のように見えても、実際には“見た目ほど”作業量が多いわけではないことが多いのです。

たとえば「数学の成績を上げたい」という漠然とした目標があっても、やるべき単元が多すぎて手が止まってしまうことがあります。そこで、「参考書を1単元ずつ進める → 今日は1ページ目から10ページ目まで読む → そのために今から1時間で10ページ進める」というように、具体的な行動に細分化してみましょう。

大きすぎる課題をそのまま相手にするのではなく、小さく分割して「戦うべき敵」を明確にする。これが学習を継続するための大切な工夫です。やることが多すぎると感じた時こそ、作業を小さく分けて取り組んでみてください。

勉強の習慣をつける

みなさんには「毎日欠かさずやっていること」がありますよね。寝る前に歯を磨く、風呂上がりにストレッチをするなど、人それぞれ習慣があるはずです。

部活動をしていると、どうしても一日の時間が短く感じられます。だからこそ、「スキマ時間に勉強すること」を自分の中で当たり前にしてしまいましょう。たとえば、電車に乗ったら英単語帳を開く、授業の休み時間に前の授業の復習をする、といった具合です。これを習慣化すれば、勉強へのハードルはぐっと下がります。

大切なのは、一度にたくさんやることではなく、毎日少しずつでも勉強を続けることです。その積み重ねが確かな力となっていきます。

塾やオンライン授業の活用

部活をやっていると、「どうしても一日の時間が足りない!」と感じることが少なくありません。そんな時に役立つのが、スマホやタブレットで利用できるオンライン授業サービスです。

オンライン授業のメリットは大きく分けて三つあります。

まず一つ目は、スキマ時間を有効活用できること。通学の電車の中や部活の遠征先への移動中、寝る前のわずかな時間でも、動画を再生すればすぐに学習に取りかかれます。短時間でもコツコツ積み重ねることで、驚くほど大きな成果につながります。二つ目は、自分のペースで学習できること。分からない部分は何度でも見直せますし、逆に得意な範囲はスピードを上げて効率的に学習できます。学校や塾ではついていけなかった内容でも、動画で繰り返し復習できるのは大きな強みです。三つ目は、質の高い授業にいつでも触れられること。最近のオンライン授業サービスは、有名予備校講師や専門の先生がわかりやすく解説してくれるので、地方に住んでいても最新の受験対策を受けられます。

このように、オンライン授業は「時間が足りない」と悩みがちな部活生にとって強い味方です。日々の限られた時間を最大限に活かすためにも、ぜひ活用してみてください。

早稲田大学に合格したAさんは、高二の時、バスケ部以外にもダンス愛好会に所属していました。そんなAさんは、合間にマナビス(河合塾のオンデマンド授業)を受けていたそうです。

東大生が実際にやっていたこと

橋本匠講師の場合

橋本

僕は、部活動にずっと取り組んでいました。通常の部活の練習に加え、対外試合や外部の方々との練習会など毎日少しの時間でも部活動に取り組むことを意識していました。高校2年生の時は塾の講習も行きながらでしたが、1日塾で過ごす時間を作らないように意識することで毎日部活動を行うことができていたように思います。

筆者

なるほど、「勉強<部活」だったのですね。塾に1日こもるのではなく、部活があったからこそ気分転換にもなったし、少ない時間で勉強しなければいけない意識があって、集中できたということでしょうか?

橋本

そうですね。少ない時間で勉強しなければならないというプレッシャーはありました。特に周りは1日中自習室にこもっている人も多かったので……。勉強に直接つながらなくても部活は続けたいと思っていました。ただ、友達が勉強を一生懸命頑張っている姿を見ることで、自分も刺激を受けて「負けていられない」と思い、モチベーションを保つことができました。

橋本匠講師が取り組んでいた部活、競技カルタについてはこちらから。

現役東大生Aさんの場合

Aさん

私は運動部に入っていました。夏休みは部活の練習後、体力的にどうしても眠くなってしまいます。そこで、自分の場合は部活の時間を考慮しつつ、特に眠くなりやすい国語や社会といった科目は午前中の早い時間に取り組むようにしていました。

筆者

早起きして、勉強していたということですか?

Aさん

早起きしていました!普段は特にアラームをかけずに起きていますが、部活が朝8時から始まる日には、意識的に早起きをしていました。たとえば6時に起きて、練習前の1時間を勉強にあてるといった感じです。

布施川天馬講師の場合(高校生へ激励)

布施川

当時を振り返ると、「もっとこうしておけばよかった」という思いがあります。英単語は学校のスパルタ授業で鍛えられましたが、英文法は高3の時点でまだスカスカで、苦労しました。部活は朝8時から夜8時まで、オフは年に1〜2回程度しかなく、体力的にも限界でしたが、それでも少しずつでも英文法に取り組んでおけばよかったと感じます。

両立を目指すなら、部活が終わった後に学校に残って勉強するのが一番だと思います。特に家に帰るとダラけてしまうタイプの人には有効です。また、授業をしっかり聞いて、理解度を授業中に100%にすることも大切です。僕自身、質問はすべて授業中に済ませていたので、追加の勉強はほとんどしていませんでした。

とはいえ、最も大事なのは「何かに本気で打ち込むこと」です。勉強か部活か、自分で決めた選択にだけは嘘をつかずに取り組むことが、後悔しない一番の方法だと思います。実際、僕は勉強をほとんどしていませんでしたが、それでも全く後悔はしていません。

布施川講師は「勉強していなかった」と話していますが、実際には授業中にしっかり理解し、必要なことをその場で完結させていました。つまり、放課後や自宅での“追加の勉強”をほとんどしていなかったのでしょう。

まとめ

ここまで、勉強と部活の両立について紹介してきました。両立のためのポイントは大きく4つあります。

- 時間を意識する

- やることや目標を明確にする

- 勉強を習慣化する

- 塾やオンライン授業を活用する

加えて、実際に東大生が取り組んでいた具体的な工夫もお伝えしました。ぜひこれらを参考に、自分に合った方法で勉強と部活を両立させてください。応援しています。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校様・保護者様のお悩みに対応した講演・講座・ワークショップをご提案&実施しております。

生徒の皆さんの大学選び&学部選びのワークショップ、モチベーションアップを目的とした講演、探究学習授業、長期休暇の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しています。

講師は現役東大生!偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめとして、地域格差・経済格差など、さまざまな逆境を乗り越えた現講師たちが、生徒に寄り添って対応します。

ご相談から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。