世の中には多くの大学があり、さまざまな学部・学科があります。そんな中で自分の行きたい大学や学部・学科をどうやって探せばいいのだろう、と迷ってしまうことありませんか?

「将来やりたいことが見つからなくて、何となく偏差値やイメージで志望校を選んでしまっている」という人も多いと思います。

そこで、この記事では、実際に大学へ通っている東大生へのインタビューをもとに、どうやって自分の行きたい大学&学部・学科を選んだのか?選ぶときのポイントなどを紹介していきます!

下記の記事は志望校で悩む高校生へ向けた後悔しない大学選びの4つのステップを現役東大生がまとめたものです。 ぜひこちらの記事もあわせてご参照ください!【2025年8月25日更新】

行きたい学部学科が何も決まってない人!〜大学の選び方〜

まず大学選びについて、東大生が行っていた6つの方法を紹介します。

また、行きたい学部学科が何も決まってない人はこの4つをまずはやってみましょう!

友人や親と話してみる

まずクラスメイトや部活の仲間、親や先生、周りの人と将来について話してみましょう。それぞれ考え方が違うと思います。同世代の友人と将来について話してみると「この人は将来のことしっかり考えているんだな」「そういう道も面白いかも」と自分にはない考えが聞けると思います。まずは同じような状況にいる友達がどのように考えているか話を聞いて、視野を広げてみましょう。

また友人や親は、自分では気づいていなかった、長所や興味をよく知っているかもしれません。「〇〇は、こういうことが得意だよね」「Aが好きだから、Bみたいな仕事向いてそう!」というヒントが得られるかもしれません。

自分の興味関心から、行きたい学部や大学を絞っていこう!

大学では興味のある分野を学ぶことも大切です。そして大学でやりたいことを考えるのも大切なポイントです。「大学で学びたいこと」つまり、「なんのために大学に行くのか」を考えてみましょう。そうすると自分自身が本当に大学でやりたいことが段々と明確になってきます。

「自分の将来を考えるシート」を使ってみましょう。

自分がもっている選択肢を知るために、興味があったり知っていたりする大学・学部・職業をできる限り書き出します。それに続いて、自分のやりたいことや興味のあることを挙げていき、それらを踏まえて、自分の将来像や1年後の目標を紙に書き記します。

詳細や実物はこちらから↓

自分の興味分野を深掘ってみる

自分の興味分野を深掘って、行きたい大学や学部を見つけることも1つの手段です。

下の画像は弊社カルぺ・ディエムの「SIYプロジェクトーStudy It Yourself Projectー」で、使用されているワークシートです。高校2年生向けに自分の興味関心から志望校を見つけることを目的として作成されています。このプロジェクトでは偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、情報格差・地域格差・経済格差など、さまざまな逆境を乗り越えた現役東大生が講師を務めます。

SIYプロジェクトの具体的な講座内容は下記記事からぜひご参照ください!

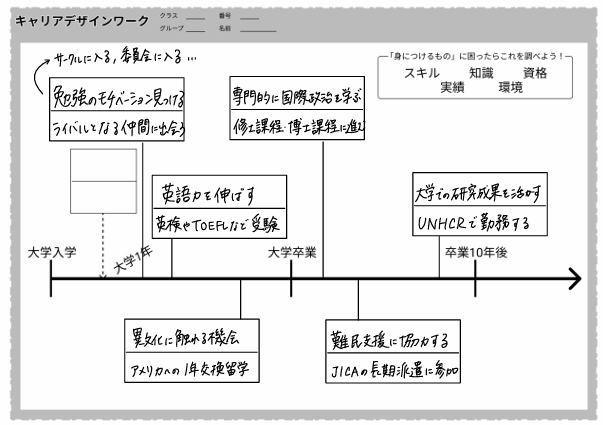

「キャリアデザインワーク」では大学入学後、大学卒業、卒業10年後、自分はどういう経験をしたり、どんな職業に就きたいのか、具体的に思い描くことでそのために何をすればいいのか、逆算的に〝自分のしたいこと〟を見つけていきます。

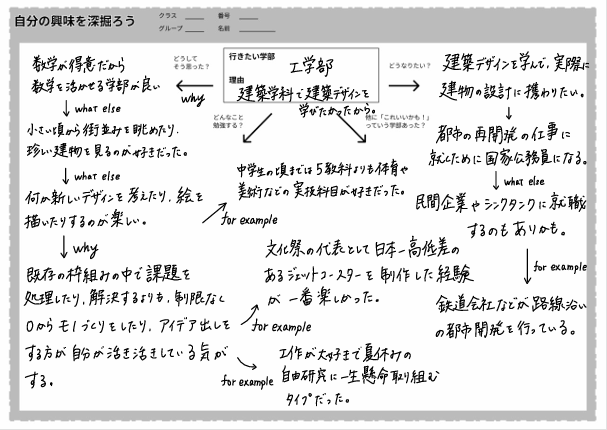

「自分の興味を深掘ろう」では自分の志望する大学について、あるいはまだ志望する学部が見つかっていない人に向けてどうしてその学部に行きたいと思ったのか、どんなことを勉強するのか、自分は将来どうなりたいのか、自分が少しでも興味を持った学部についてなど、自分の興味をどんどん言語化していきます。自分の志望する学部がある生徒はこのワークによって自分の志望する学部への明確なビジョンを持つことができ、勉強へのモチベーションが高まることが期待されます。また、まだ志望する学部を見つけることができていない生徒にもこのワークはぴったりで、自分の興味のある分野を紙に書くことで「自分の好き」を見つけることができて行きたい学部を見つけることが期待できます。

「志望する学部が見つからない…」「学部選びってどうやすればいいの?」志望する学部選びってなかなか難しいものですよね。将来のことをまだはっきりと決めていない人も多いと思いますし、「何を学びたいのか」自分でも分からなくなることもあります。

まずは、「自然とこの本やテレビのジャンルを見ているな」「小さいころからなぜかこういう分野に惹かれていた」などこうした何気ない〝好き〟や〝関心〟が学部選びのヒントになりますよ!

SIYプロジェクトについて、具体的な講義内容などのご相談は、こちらからお問い合わせください。

学校様の抱えるお悩みにそって、プランのご提案も可能です。

得意科目から選んでみる

自分の得意な科目をベースに、行きたい大学や学部を絞るのも1つの方法です。

「好きこそものの上手なれという」言葉もありますが、得意なことの方が、自分のやる気も上がりますし、モチベーションを維持しやすくなります。数学が得意なら「経済学」「物理学」といった専門分野があったり、国語が得意なら「文化学」「社会学」など色々な道があります。科目が大学ではどういう分野にあたるか調べてみると、行きたいところが見つかるかもしれません。

オープンキャンパスやキャンパスツアーに参加する。

4年間もしくはそれ以上通う大学。雰囲気や生活環境を知ることは非常に重要です。そのためキャンパスツアーやオープンキャンパスには積極的に参加しましょう。

キャンパスツアーでは、大学の施設や設備を直接見ることができます。

直接みることで、ここに通いたい!という気持ちが生まれることもあります。

また図書館や研究室、スポーツ施設など、自分が学生として実施に利用する場所を見て回ることができます。学生の様子や雰囲気も感じることができるため、自分に合った大学かどうかの判断材料にもなります。

さらに、オープンキャンパスでは、大学によっては実際の授業や講義を見学することができます。授業内容や教授の人柄を知ることができるため、自分に合った環境かどうかみてみましょう。また、在学生や先輩からの話を聞くこともでき、大学生活のイメージを掴むことができます。

大学の雰囲気や生活環境は、学生生活において非常に大きな影響を与えます。自分に合った環境を選ぶことで、充実したキャンパスライフを送ることができるでしょう。

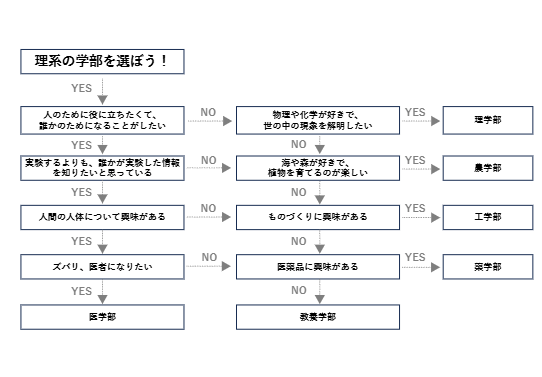

フローチャートの活用

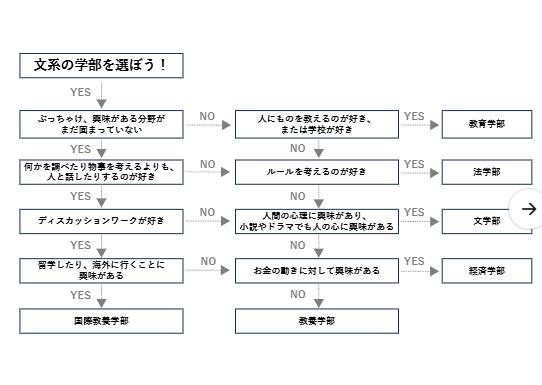

下の画像は弊社カルぺ・ディエムが明豊高校一年生へ行った弊社カルぺ・ディエムオリジナルのワークシートの一つです。フローチャートを使って自分の関心のある学部を見つけていきます。

「YES/NO」の質問に答えていくと自然と自分に合う学部を見つけることができるようになっています。

明豊高校に向けて実施した講義の具体的な内容は下記記事からご覧ください。

行きたい学部学科が決まっている人!〜学部学科を見つけたら〜

自分の学びたいこと。学部学科が見つかったら今度は行きたい学部学科がある大学について調べて行きましょう!

また、間違った選び方をしないように気をつけるポイントも紹介していきます!

パンフレットで学びの特色をみる。

大学のパンフレットには、それぞれが掲げている「アドミッションポリシー」があります。

アドミッションポリシーとは、簡潔に言うと「大学の入学者受け入れ方針」です。 アドミッションポリシーの中に「求められる学生像」「卒業後の人物像」 「どういう人材を育てたいのか」ということが書いてあります。

例えば、東京大学と京都大学を比較してみましょう。

全文は下記のサイトからそれぞれ見れますのでぜひ、全文を読んでみて下さい。

東京大学

京都大学

簡単にまとめると、東京大学は「学習に対する意欲」、京都大学は「学習で得た能力の活用」をそれぞれ重視しています。

またアドミッションポリシーには「大学に入るためにどんな準備をしてきたらいいか」「どんな勉強をして受験にのぞめばいいのか」なども書かれています。大学選びの際のポイントの1つです。

オープンキャンパスの事前準備

オープンキャンパスの事前準備は、オープンキャンパスについて「調べる」ということです。

体験授業はあるのか?どの施設が見れるのか?大学生と話す時間はあるのか?別相談コーナーどこでなのか?もしかしたらそれぞれに予約が必要かもしれません。

注意しなくてはいけないのが、個別相談は予約が必要な場合が多いので、しっかり調べましょう!

個別相談コーナーは1対1で大学への疑問点を質問できます。ぜひ活用してください!

立地や環境を調べる

実際に大学に入ってみて毎日通うとなると重要になってくるのが「立地や環境」です。

「大学の最寄駅からどれくらい離れているのか?」「もしくは家から離れているから一人暮らしを始めなきゃいけないのか?」「駅からバスじゃないと通えないから朝早起きしないと遅刻しちゃいそうだな…」

いざ大学に入って毎日通うことを考えると、このような様々な考えなくてはいけないことがあります。大学選びの際のポイントにしましょう!

本当に行きたい大学に行こう!〜SIYプロジェクト〜

今まで大学選びについて様々な選び方やポイントを紹介してきました!

ここで本当に行きたい大学に行こうとしているのか今一度足を止めて考えてみてください。

カルペ・ディエムの活動の一つに『SIY(Study It Yourself)プロジェクト』があります。

このプロジェクトでは東大に行きなさいという指導はしていません。それは自分が行きたい大学に行くことが大事だと考えているからです。ですから『SIY(Study It Yourself)プロジェクト』で進路をしっかり定め、自分の行きたい大学に挑戦することを期待しています。

またこのプロジェクトでは勉強法だけではなく、積極的に「大学ではどんなことができるのか」を高校生たちに教えています。そもそも大学というのはどういうことができる機関で、ランク的に偏差値が1つ上の大学に行ったら何が待っているのかが分からないということもかなり多いと思います。

だから、「こんなことができて、今楽しいんだよ!」ということを教えることによって、「そっか、それならここに行きたいかも!」と「行きたい」という思いが生まれます。

実際に受けた生徒からの感想として、「大学でこんなことができるなんて知らなかった! ぼんやりと大学には行かなければならないものだと思っていたけれど、自分の知りたいことを研究するために大学に行こうと思う!」「自分なんか勉強したって無理だなと思っていたけれど、そうやって自分で線を引くのはやめて、一歩踏み出してみたいと思った」と語ってくれる生徒もいました。

そしてこのような感想がもらえるのは、やはり関わっているのが、生徒からしたらまだ「お兄さん」「お姉さん」のような現役東大生だからこそだと思います。年が近いからこそ、伝えられることもある。学校の先生と同じことを言っていたとしても、大学生のほうが伝わることもあるのだと思います。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校様・保護者様のお悩みに対応した講演・講座・ワークショップをご提案&実施しております。

生徒の皆さんの大学選び&学部選びのワークショップ、モチベーションアップを目的とした講演、探究学習授業、長期休暇の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しています。

講師は現役東大生!偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめとして、地域格差・経済格差など、さまざまな逆境を乗り越えた現講師たちが、生徒に寄り添って対応します。

ご相談から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。