学校で活躍されている先生方に大学生がインタビュー!

お仕事の内容や教育現場に対する思いなど、ここでしか聞けない内容を盛りだくさんでお届けします。

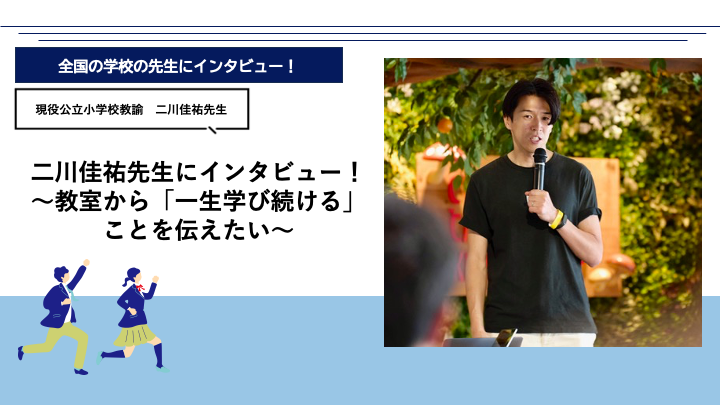

今回は、東京都練馬区石神井台小学校で勤務をされている二川 佳祐(ふたかわ・けいすけ)先生にインタビューをしました。16年間の担任経験を持つ二川先生に、子どもたちと関わるご自身の思いや、教員という仕事について、お話いただきました。

二川 佳祐(ふたかわ・けいすけ)先生

現役公立小学校教諭

1986年東京都生まれ。

教職の傍ら、「教育と社会の垣根をなくす」「今までの自分を超える」をビジョンとするコミュニティー「BeYond Labo」、Googleを学ぶ教員グループ「GEG Nerima」を運営。

「大人が学びを楽しめば子どもも学びを楽しむ」をモットーに活動している。

共著に『いちばんやさしい Google for Educationの教本』(インプレス)がある。

大切にしたい言葉

ーー本日はよろしくお願いします!

Q.さっそくですが、教育現場で大切にしていることはありますか?

小学校教師として、年間200日以上も子どもたちと伴走できるのが教師の特色です。私は毎年4月の学期の初めに、大事にしたい言葉や考え方を子どもたちに伝えています。たとえば「自分も良くて人も良い」という言葉。この言葉は、私が1年間を通じて子どもたちに伝え続けたいメッセージでもあります。自分が良い状態であれば他人にも良い影響を与えられる。また、学校を「安心・安全」な場にするというのも、意識していることです。

さらに、「自律」と言う言葉も強調しています。5年後や10年後に「先生の顔を思い浮かべると、『自律』と言っていた姿を同時に思い出す」などという振り返りが起きてほしいという思いがあって話しています。

Q. 集団のモチベーションが下がってきたと感じたら、どう対応しますか?

人間なので、当然波があり、続かないこともあります。そんな時、脳科学や習慣について話すことがあります。例えば、「人間は飽きるのが当たり前。飽きてから習慣にうつすことが大事だ」と子どもたちに伝えます。私自身も、脳神経科学を学んだ友人から教わった経験があり、その学びを子どもたちに還元しています。また、「誰と一緒に過ごすか」は、脳に影響を与えるので、「ご機嫌な人と一緒にいると、ご機嫌になる」という話もよくします。

Q. 先生自身のご機嫌を保つことについては、どのように考えていますか?

大人に比べて不安定な要素が多い子どもを相手にしている仕事なので、大人側がいかにいい状態でいるかが、重要だと考えています。色々な状態の子どもを受け止めるには、まず自分が「いい状態」でいることが大切だと感じています。ただ、いつも笑っている必要はないと思っています。「ニュートラル」という言葉もよく使います。自然体を保つことが、自分にとってストレスがない方法です。自分の状態を無理に作らず、自然体でいること。それが子どもたちにも伝わるのではないでしょうか。

自由進度学習の導入

Q. 子どもたちが自ら学びを深めるには、どのような方法が効果的だと考えていますか?

私は「自由進度学習」という形で、子どもたちにある程度学びのペースを委ねる方法を取り入れています。もちろん、全てを自由にすると難しい部分もありますが、子どもたちが「やってみたい」と思える瞬間を大切にしたいのです。例えば、小学校の授業の45分間中、30分程度、子どもたちに自己学習の時間を委ね、最初と最後に5分ずつ話すことがあります。

Q. 自己学習の時間に遊んでしまう子はいないのですか?

自由進度学習を1年間続けてみて、色々なケースが分かってきました。まず大前提、遊んでしまう子は当然います。ただ、「一斉指導の場合はその子が座って聞けるのか?」となると、そうではありませんよね。自由進度学習によって、集中できていないのがむしろ顕在化しただけではないでしょうか。自由学習の時間で、気分が乗らなかったり、友達と話したりしてしまうのも、実は価値ある時間なんです。そういう場合どうするか、自分との対話を通じて、自分自身を知ったり見つめ直したりする機会になることもあります。また、学習内容を選んだり委ねられたりすることにやりがいを感じ、だんだんやる気が出てくる子もいます。

Q. 自由進度学習を導入して良かったことはありますか?

一斉授業では、上位層の子どもたちの意欲に蓋をされてしまうことがあります。自由進度学習では、その子たちにとっても、上限を外してあげることが可能です。自分のペースで頑張れる仕組みを作ることができ、学びの幅を広げられるのがメリットです。

Q. 現場の先生にとって、自由進度学習を取り入れることに対する戸惑いはありませんでしたか?

まさにそうで、昔は自分のクラスだけでやっていました。ただ、自分のクラスだけではなく、隣の学級や学年全体で協力して行なうことが重要と気づき、現在は全校を挙げて進めることになりました。みんな初めてなので、少しずつ知見をためている状況です。いきなり全部を変えるのではなく、今は一斉授業とのハイブリッドで行なっていますが、今後幅が広がっていく可能性はあります。研究主任として、他の先生方と授業の知見を共有したり、動画で記録を残したりしながら、自由進度学習を校内で展開しています。段階的に取り入れることで、先生方も無理なく実践できるようにしています。

「学び続けてほしい」という願い

Q.最終的に子どもたちにどうなってほしいと思って関わっていますか?

学び続けてほしいです。私も大人になってからわかりましたが、大人になると学ぶべきことが山ほど出てきます。実は、大人ほど勉強しなくてはいけないのです。「学ぶこと自体が楽しい」という事実は、強制されなくなって初めて気がつきます。

だからこそ子どもたちには、今のうちから、学びたいと思ったものを学べるようになってほしいです。また、自分の得意を知ることを大事にしてほしいと思います。ICTが得意な子、手書きが得意な子、本を読むのが好きな子など、どんな形であれ、自分に合った学び方を見つけることが大事です。

Q.「学び続ける」ことに対して否定的な子どもにはどう話しますか?

これまで16年間の担任経験の中でそういう子どもたちにはたくさん出会ってきて、何ができるかはずっと考えています。1つ言えるのは、そういう子でも、200日も一緒にいれば、火が付く瞬間があるということです。いつかチャンスが来ると信じて、その瞬間を見逃さないように心がけています。その瞬間が来たら、全力で後押しする努力をしますし、もし自分が担任する1年間にチャンスが来なくても、いつか来ると伝えておきたいと思います。その瞬間に結果が出なくても、種をまいておくことが本当に大切です。

Q.教員という仕事についてどう思いますか?

教育には長い時間がかかりますが、ドラマチックな仕事です。担任する1年間で成果が見えないことも多いですが、1年を共にした先生の記憶は、子どもたちの頭にずっと残ります。10年後や20年後に「あの時の先生の言葉が」と言ってもらえることもあります。実際、成人式に教え子が話に来てくれたり、大学で教員を目指していると報告を受けたりすることがあります。もちろん大変なことは否定しませんが、一生かけてもやりがいのある、尊い仕事なのです。

ーー教育という仕事に誇りを持ってお話される先生の姿が印象的でした。二川先生、ありがとうございました!!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。