教育現場で活躍されている先生方に大学生がインタビュー!

お仕事の内容や教育に対する考え方など、ここでしか聞けない内容を盛りだくさんでお届けします。

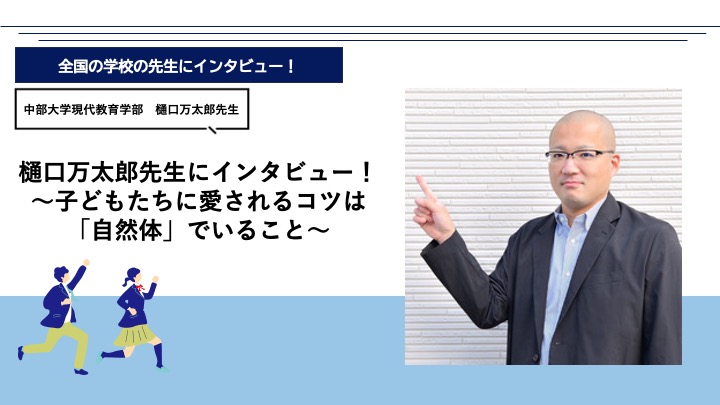

今回は、関西の小学校で19年間の教員経験を経て、現在中部大学の准教授である樋口万太郎(ひぐち・まんたろう)先生にインタビューをしました。樋口先生は、長年の教員経験を生かし、算数・数学教育について研究や発信をされています。貴重なご経験をもとに、生徒との関わり方や樋口先生の想いをお聞きしました。

樋口 万太郎(ひぐち・まんたろう)先生

中部大学 現代教育学部 現代教育学科 准教授

【ご経歴】

■職歴:大阪府公立小学校、

大阪教育大学附属池田小学校、 京都教育大学附属桃山小学校、

香里ヌヴェール学院小学校を経て

中部大学 現代教育学部に勤務

関西大学大学院総合情報学研究科博士課程在学中、現在に至る。

■専門:算数・数学教育 /ICT

■所属学会:日本数学教育学会 、日本科学教育学会、教育工学学会、UD学会 、AI学会

■所属研究会:全国算数授業研究会 関 西算数授業研究会 授 業力&学級づくり研究会

■その他:学校図書「算数」編集委員

京丹後市教育アドバイザー

オンラインサロン先生ハウス主催

ロイロ認定teacher

LEG名古屋

ベネッセ研究所

■主な書籍:『算数授業のカード実践法』

『教壇に立つ20代のあなたに伝えたいこと』(東洋館出版社)

『子どもの問いからはじまる授業! 』(学陽書房)

『GIGAスクール構想で変える! 1人1台端末時代の授業づくり』(明治図書出版社)

ほか多数

子どもたちから信頼される秘訣

ーーよろしくお願いします!まずは、今メインでされている活動についてお聞きしたいです。

19年間、小学校の先生として勤め、現在は中部大学で教員になる学生を育成したり、算数・数学教育の研究をしたりしています。また、先生向けのオンラインサロン「先生ハウス」を運営しています。

ーー小学生に授業する上で気をつけていたことはありますか?

子供を否定しないことです。子どもたちは間違えることが恥ずかしいのではなく、間違いを他の人に知られるのが恥ずかしいんです。だから、もし答えを間違えた子どもがいたら、一旦先生に注目が向くようにします。

たとえば小1の子どもが「1+2=3」と言っても、あえて「先生もそう思う」と言います。そうすると他の子どもが「先生違うよ」と突っ込んでくれたり、場合によっては間違えた本人も一緒に言い出したりします。そうすることで、子どもたちも間違えても大丈夫だ!と心理的な安全性を感じてくれるようになります。

ーー子どもたちとの信頼関係はどのように構築できますか?

毎日のように話しかけるようにしていましたね。休み時間に子どもたちがどんな遊び方をしているか観察し、一人でいる子には積極的に話しかけていました。子どもたちは「先生が見てくれている」と感じられると、先生を信頼してくれるようになります。

また大切なのは、「子ども扱いをしない」ことです。子どもたちって、大人が心の中で思っていることを意外と見破っているんですよ。だからこそ真摯に一人の人間として向き合うようにしています

保護者との関係

ーー小学校の教員をされていた時、悩みはありましたか?

もちろんありました。たとえば金曜日に保護者から悩みの電話が来たりすると、次に話せるのは平日の月曜日なので、土日中もやもやすることがありました。だから少しでも不安を解消するためにも、子どもたちにたくさん話しかけていたんだと思います。

新人の頃は、たくさん失敗して、その都度反省しました。現場の先輩からは「もっと保護者と対話をしなさい」と言われることもありましたよ。

ーー保護者と関わる時は何を心がけていましたか?

先生たちも完璧な存在ではないので、言われたことは素直に受け止めるように心がけていました。

2年ほど前に、保護者の方から「学校に連絡するのがドキドキする…。モンペ(モンスターペアレント)だと思われてしまうのではないか?自分が連絡したことで、自分の息子がネガティブな印象になってしまわないか?」と相談されたことがありました。

もちろん教員も保護者から悩みを相談されると緊張しますが、一方で保護者も悩んで相談していることをその時に知れました。本当に理不尽な内容でなければ、まずは素直に受け止めることも、自分が成長するためには大切なのではないかと思います。

ICT教育について

ーー樋口先生はICT教育にも詳しいとのことですが、ICT教育の現状について樋口先生の考えをお聞かせください。

GIGAスクール構想によって、学校現場には一人一台のタブレットが導入されるようになりました。これまでの教育と比べて革新的なので「新たな教育観が生まれそうだな…」と感じたのを覚えています。

今後も教育はどんどん発達していくと思いますが、大切なのは「柔軟な姿勢でいること」だと思います。先生たちは、昔、自分が受けた教育を巡り巡って教師として子どもたちに教えることになります。ただし時代や情勢もかなり変わっているので、そこは臨機応変に受け入れたり、学んだりする姿勢が必要だと思いました。

探究学習について

ーー「探究学習」や「総合的な学習」の時間で取り組まれていることはありますか?

私は不登校の子どもたちの支援スクールでも講師をしていて、そこで様々な授業を行なっています。例えば学校の魅力を動画で撮影してInstagramに投稿し、動画の再生回数を競ったり、子どもたちと協力して、マグカップをデザインしたり、一緒に脱出ゲームを企画したり…とにかく色々なことを実践しています。

ーー面白いですね…!その発想はどこから得ていますか?

私は落合陽一さんとかキングコング西野さんが好きで、二人は私のアイデアの源泉でもあります。「あの二人みたいに独創的なことができたらいいな」と思いながら日々生活しています。あと、自分の中に小学5年生だったときの自分(リトルまんたろうくん)にそれは面白いのかと問いかけるようにしています。

オンラインサロン「先生ハウス」で交流

ーー樋口先生は全国の先生向けに「先生ハウス」というオンサインサロンを運営されていますが、そこにはどのような想いがあるのでしょうか?

少しでも現場の先生のサポートになればいいな、と願って運営しています。決して、先生を育てようという意識でやっているわけではなく、あくまで先生たちが力をつけるための場を提供している感覚で、使うか使わないかはその人次第だと考えています。

私自身、コロナ前は休日を使って全国の研修会に参加したり、飲み会で先生同士のコミュニティを広げたりしていました。しかし、コロナ後にそういった機会が少なくなってしまったので、オンラインという手段を使って、当時のように学びの場を広げていけたらと思っています。

ーー「先生ハウス」にはどのような先生がいますか?

最初は若手の先生をターゲットに運営していましたが、蓋を開けてみたら子育て中や産休中の先生方が多くて驚きました。対面だと研修会などに参加するのが難しい先生でも、オンライン上なら参加できるようになったことで、これまで以上に交流が生まれるようになったと感じています。

ーー他の先生方からはどのような悩みが寄せられますか?

とても真面目な先生だと「自分の個性が出せない」ことに悩んでいる先生が多い印象です。そのような悩みを抱える先生はまず、自分が楽しめるようになることが一番だと思います。どんな仕事でも、自分が笑顔でなければ頑張ることは難しいと思います。教員だからと構えすぎず、自然体でいることを意識すると、自分らしく個性を発揮できるようになるかもしれません。

教育現場の課題

ーー樋口先生の考える教育現場の課題は何でしょうか?

ズバリ、教員数が足りないことだと思います。

ーー以前、教員数不足を改善するために、「チーム担任制」を導入している学校に関する記事を読みましたが、この制度に関してどうお考えですか?

そうですね。たしかに子どもたちにとって相談したり頼ったりするチャンネルが増えることは良いかもしれませんが、チーム担任制は、気をつけないと今まで以上に忙しくなる可能性もあると思っています。

複数の先生が同じ子どもを見るということは、これまで以上に先生どうしが密な情報交換をする必要が出てくるからです。

参考:チーム担任制とは

「チーム担任制」あるいは「複数担任制」とは、学級担任を一人に固定せず、複数の教員で学級運営を分担するやり方です。学年全体を複数の教員で対応する場合は学年担任制とも呼ばれています。

「先生は生涯かけて先生」

ーー今後、樋口先生が挑戦したいことはありますか?

これからも現場の先生方を支え続けていきたいです。

あとは単なる自分のための承認欲求ですが、昔から「情熱大陸」に出演したいという野望があります。あとは、日向坂46が大好きなので、いつか一緒に仕事してみたいですね(笑)。

ーー最後に、樋口先生の思いについてお聞かせください。

先生という仕事は、皆さんが思っているよりもクリエイティブです。もちろん、そのクリエイティブさによって、仕事が楽しい時もあれば、大変な時もあります。

担任をするクラスはたった1年間かもしれませんが、先生の存在は、その子の人生の一部分を担うと思っています。華やかな世界ではないかもしれませんが、子どもたちと過ごす時間は本当にかけがえのないものです。子どものその後の人生に、自分が教えたことが残り続けると思えば、「先生は生涯かけて先生」なんだと思います。この仕事の素晴らしさを多くの人に伝えたいですね。

樋口先生、ありがとうございました!!

カルペ・ディエム告知情報:【無料講座】ワクワクする「探究学習」のつくりかた 〜結局、何をすればいいの?〜

開催概要

探究学習の必要性がさけばれ久しく、幼いうちから非認知能力を伸ばすことが求められる中で、多くの先生方から「結局探究って何をすればいいの?」「テーマは?ゴールは?やりっぱなしになってしまわないか?」といったご相談を頂きます。

そんなお悩みを解決すべく、「ドラゴン桜」「御上先生」などドラマ監修を行う西岡壱誠が登壇!

東京書籍出版『10代から身につけたい探究型思考力アカデミックマインド育成講座』の本にもなった、名物講座の小学生版を開催します!

<主な授業内容>

・探究学習って結局何?

・「問い」の立て方

・「仮説」の立て方

・「検証」までの流れ

・思考の0→1を導く方法

・教科学習との組み合わせ方 など

<ポイント>

① 探究学習の始め方からまとめ方まで授業の流れが分かる!

② 探究学習と教科学習を効果的に組み合わせる方法が分かる!

③ 子どもが楽しみながら学べる授業を実現できる!

日程詳細

【日時】2025年3月16日(日) 13:00~14:30

【会場】TKPガーデンシティ渋谷 4Bルーム

〒150-0002 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル

【参加特典】東京書籍出版『10代から身につけたい 探究型思考力 アカデミックマインド育成講座』(※当日お渡しいたします)

モニター協力のお願い

体験授業にご参加いただいた先生方に、モニターのご協力をお願いしております。

当日、授業終了後に皆様のご感想やご意見などアンケートにお答えいただけますと幸いです。

皆様からいただいたご意見をその後の授業に活かさせていただきます。

ぜひ、現場の先生方の声をお聞かせください!

ご協力いただいた方には、謝礼として下記をお渡しさせていただきます。

Amazonギフトカード3000円分(メールにてお送りいたします)