みなさんは「いのちの電話」をご存じでしょうか? 日本では1971年10月から始まった活動で、「孤独や不安に悩む人のための相談ダイヤル」と紹介されています。設立50年を超えた現在では全国に50の連盟加盟センターをもち、5,873名の相談員が日夜、不安に悩む人々の苦しみの声を拾い続けています。

非常に尊い理念による、崇高な活動には違いない。それにも関わらず、検索サジェストには「ひどい」「意味ない」などの言葉が並びます。おそらく、その理由は、同じくサジェストに連なる「繋がらない」に端を発するもの。相談員の数が足りないのです。

現在いのちの電話の活動を支えるのは、ボランティアの活動員たち。5,800人を超える人数を擁するも、2022年には全国で54万件以上のダイヤルがあり、どう考えても物理的に手が足りません。相談員が増えればよいのですが、相談員になるには、1年以上の養成講座の受講が必須であり、受講費用は自己負担。さらに、活動開始後も継続研修などがあり、相当な気概がなければ、ボランティアでは躊躇われるような過酷な活動です。

本来は行政などがもっとこのような活動を補助すべきなのでしょう。ただ、それを待っていては、今苦しんでいる人たちの声が埋もれてしまう。私自身、精神的に強く追い詰められ、人生の進退を思い悩んだ経験があり、その苦しみには一部覚えがあります。せめて、別の救いとなりうる選択肢をお見せしたい。

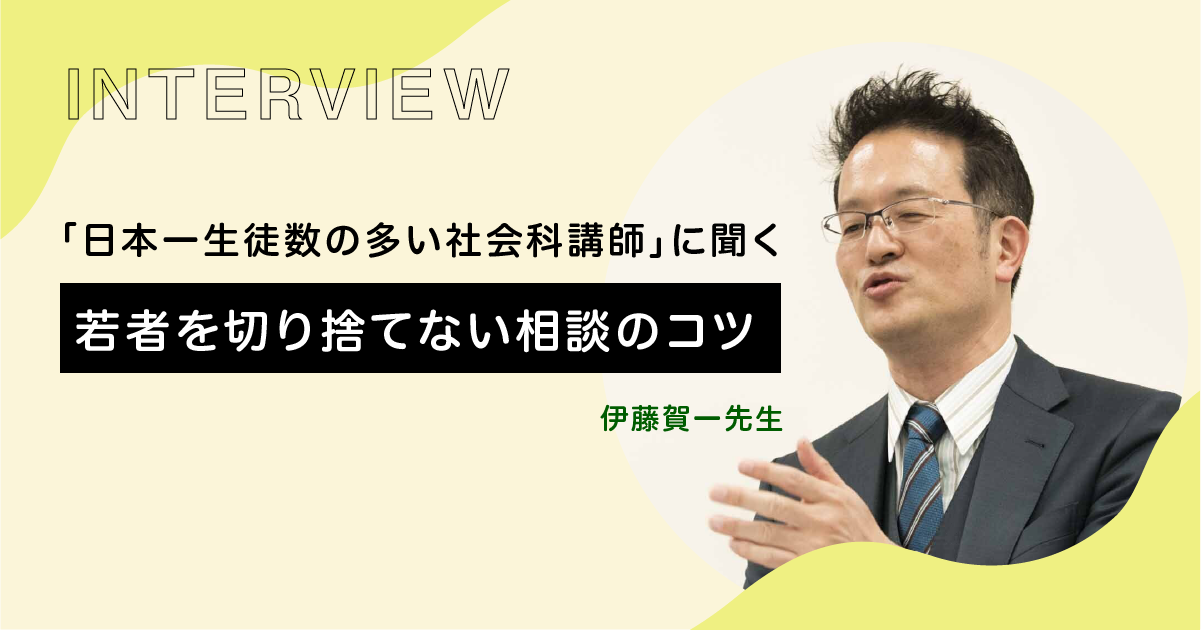

今回お伝えするのは、人知れず命を救い続けた「いのちの本」。「日本一生徒数の多い社会科講師」である伊藤賀一先生と、担当編集者の実直な思いが、これまで何人かの高校生の命を救ってきたそうです。実際に、どんなエピソードが秘められているのか、お話を伺ってきました。

本が自殺を止めた

ーご著書『明けない夜があっても』が、人命を救ったと伺いましたが。

伊藤:以前、首都圏の某所で出版記念イベントを開いたときのことなんですが、終わった後に女の子と親御さんが2人で僕らのところにやってきたんです。話を聞いたら「死にたい、死のうと考えていたけれど、この本のまえがきで救われた」って。生きていたくないと感じていた人の心を、たった一冊の本が変えることがあるのか、と感じましたね。誰かには刺さる内容だと思っていましたが、そうはいってもここまで刺さるのか、と。

編集:もともと私が高校生くらいのとき、本当に生きることがつらくて、消えてしまいたいと思っていた時期がありました。私は大学を出て、編集者になるまで生きながらえることができましたが、それは運良く乗り越えられたからであって、きっと今この瞬間を苦しみ続けている人が世界中にたくさんいると思うんです。大人に相談すると、決まって「つらいのは今だけ」とか「後でいいことがある」とアドバイスをされますが、それって「いま」の自分を救う手立てにはなりえないんですよね。後から救いがあるとして、そこまで生きられなければ意味がないのに。私はかつて「いま」を苦しんだ経験があるのだから、社会に出て大人になった今こそ、寄り添う役目があるのではないか、と感じました。

それで、イベントに同席したら、私が一番生きていたくなかった年ごろの女の子が、「本当に、同じなんです」って言いながら、もう少しだけ生きていようと決めたことを話してくれました。私は、彼女の延長線上のひとつでしょうけれど、いま消えてしまいたい彼女の未来の可能性を、私がいま生きて示している。それだけで、私は一定の仕事ができたように感じています。

ーなぜ、ご自身ではなく「大人」の伊藤先生に任されたのでしょうか?

編集:伊藤先生は、きっとふつうの大人とは違う答えを返してくれると確信していたからです。例えば、質問7では「夜、時計の音が気になって眠れません。どうしたらいいですか」という相談を扱っています。実はこれ、編集長からも「こんな質問、載せなくていい」って反対されていたんです。「だって、時計を部屋の外に出すとか、自分が別の部屋で寝るとか、時計の電池を抜けばいいじゃないか」って。もちろんその通りですし、それはぐうの音も出ない正論なんですが、この質問者さんはわざわざアンケートに答えて、この本のために質問を送ってくれているんです。周りの大人に聞いたら「時計を替えるか電池を抜け」って答えが返ってきているはずなのに、それでも敢えて私たちに質問を寄せている。これは、間違いなく「電池を抜け」以上の答えが欲しいんだなと直感しました。そして、伊藤先生なら、きっと「電池を抜け」以上の答えを返してくれる。そう感じたので、選んだんです。でも、1ミリだけ「もしかしたら、『電池抜けばいいでしょ』って返してくるかも」と信じ切れない自分もありました。だから、先生の答えを待つ間に、私の方でも答えを作ってみたんです。すると、数週間後に送られてきた原稿は私の想定と完全に一致していて、「やっぱり、伊藤先生に頼んでよかった」と実感しました。

伊藤:私のために準備してくれた彼女の答えを見て、「この本に対する思いは一緒なんだ」と確証を持てた。だから、編集者さんの回答も載せようって提案したんです。もともと、彼女が編集部に入る前から、ブログなどで文章力については知っていました。人を不用意に褒めてしまうと、その人をつぶしてしまうことがあるので、私はあまり公的に誰かを褒めないようにしているのですが、彼女の文章からはさすがに才能を感じてしまった。だからこそ、数万人フォロワーがいるSNS上でも「この文章は素敵だ」って投稿したんです。本能的に、非凡なものを感じました。

ー「ふつう」の回答以上のものを求められているプレッシャーはありませんでしたか?

伊藤:職業柄、特に若者の相談を受けますから、そこは大丈夫でした。ただ、「経験」を使いまわさないようには気を遣いましたね。私は「人はどこまで行ってもひとりきり」だと考えていて、究極的な意味で「一緒になる」ことはできないと感じています。だからこそ、「ああしなさい」「こうしなさい」って指示を出すのは違うと思いました。押し付けたとして、私と相談者は全くの他人なのですから、それは救いにはなりません。それに、ここに質問相談してくる方は、きっと「これまでの大人たち」に裏切られてきた人ばかりでしょう。だからこそ、「やっぱりね、伊藤賀一もそう言うんだ」って失望させないように答えないといけなかった。

私は、フリーランスとして仕事をするうえで、「常にご機嫌」でいようと心掛けています。ほかの人は、子どもも大人も、誰もが虫の居所が悪いタイミングがあるかもしれないけれど、私だけは、どんな時でも24時間常に上機嫌でいる。「崩れない」ことが安心を与えて、誰もが立ち寄れる山小屋のように、いつでもだれでも受け入れる環境であり続ける。そんな私だからこそ、ここまでの相談を頂けたのでしょう。

ーこの本は、どんな方に読んでほしいのでしょうか?

伊藤:今回、高校生くらいの方が読んでくれて、それで「生きていようと思った」って感じてくれた。それ以外にも、いくらか「この本のおかげで」って連絡は、編集部とか私のホームページにも届いていて、きっと、中高生ぐらいの方が、主に読んでくださっているのでしょう。

ただ、この本は大人だからこそ読む価値があるようにも感じます。今回、いろいろな質問に答えていて、「いまの若者は、こんなことが悩みなんだ」と、リアルな弱い姿を見ることができました。時代が変わって、環境も変わって、もはやかつての私たちが抱えていた悩みを、彼らも抱えていると言い切れないようになってきました。今を生きる若者たちが、どんなことに悩んで、どんな壁を感じて、なぜ生きることを諦めようとしてしまうのかは、実際に彼らの悩みを聞かないと、わかりません。「いまの若者は……」なんて古来常に繰り返される文句ですが、「いまの若者」が何に対して困難を感じているか、どこまで悩んでいるかを、ぜひ「いまの若くない者」に知ってほしい。きっと、「自分たちが同世代の頃よりも、ずっと深く、重く悩んでいる」とわかるはずです。

本当は、人はひとりきりですし、どんなに平気そうな顔をしている人だって、きっと誰かの前ではつらい思いを吐き出している。「明けない夜があっても」とは、いまこの瞬間を極夜の中で過ごしている方に、少しでも寄り添うためのタイトルですが、私だって毎日「明けない夜」を感じているんです。夜とは、ひとりの象徴であり、孤独そのものであり、そして「ひとり」でいること。私はひとりでいいと感じているからこそ、常にご機嫌でいられますが、そうでもない人は、きっと寄り添ってくれる誰かを求めているのでしょう。そういった方に、そして、どんな形で寄り添われることを相手が望んでいるのかを知るためにも、この本を手に取っていただけると嬉しいですね。

『明けない夜があっても 日本一生徒数の多い社会科講師のお悩み相談』

「日本一生徒数の多い社会科講師」が教える、生きづらさに効く歴史と倫理。僕は歴史の講師ですから、人は必ず間違うことを知っています──過去を知るから未来が分かる。豊富な知識と経験を活かして、令和を生きる人々の悩みに寄り添う。

オンライン予備校「スタディサプリ」で社会科9科目を担当する「日本一生徒数の多い社会科講師」伊藤賀一が

読者から寄せられた41のお悩みに対し、社会科をはじめとした豊富な知識と複業家としてのさまざまな経験をもとに解決策を導きだす。

過去を知ることで見えてくる古今東西の真理をもとに、

現代を生きる人々の生きづらさに寄り添う1冊。

大丈夫、どうせ人は独りですから。(本文より)

著者:伊藤賀一

出版社:青月社 (2024)

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。