「『問いを立ててきて』と言われても、「何をテーマにすればいいの?」「探究って何をすれば“正解”なの?」

——今、多くの学校で行われている探究学習。でも、いざ取り組むとなると悩むことも多いのではないでしょうか。そんなお悩みを持つ学生や先生方に向けた記事になっています。

この記事では現役東大生が高校時代にしていた探究学習のテーマ、そして全国の高校の多様ないくつかのテーマの事例を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください!

探究学習とは?なぜ今、注目されているのか?

文部科学省が定める学習指導要領で総合的な学習の時間において育成すべき資質・能力は「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性」の三つの柱とされています。

これらを分かりやすく言いかえると、

「知識及び技能」では「何を理解しているか、何ができるか」

「思考力・判断力・表現力」では「理解したことやできることをどう使うか」

「学びに向かう力・人間性」では「どのように社会や世界と関わり、よりよい人生を送るか」を目指して定められています。

(出典:文部科学省「学習指導要領 解説」)

探究学習のような経験重視の教育を行うことによって、実際に「課題発見・課題解決の力」「論理的思考力」「コミュニケーション能力」といった実社会で求められるような力を生徒は養うことができます。

探究学習が教育に与える影響

総合的な学習の時間、探究学習の時間が与える影響として、生徒が変わることはもちろん、教師が変わること、地域に広がることがあります。教師は「教える人」から「生徒の学びを支えるファシリテーター」へと役割が変わります。また、地域社会が生徒の学びの場となることで、地域と教育が密接につながるようになります。

このように、探究学習では教室で生徒が先生から一方的に教わるという従来の学びの形態とは違って生徒が自ら課題を設定し、答えを探究していくという学びのスタイルになります。

他校ではどんな探究活動をしている? 学校全体での取り組みも紹介!

探究学習の導入が全国で進むなか、実際に生徒たちはどんなテーマに取り組んでいるの…?生徒にどんなテーマで探究させるのがいいんだろう…?と疑問を持つ先生方も多いのではないでしょうか。この記事では、現役東大生が高校時代にしていたリアルな探究活動の事例や全国各地の多様な探究活動の実践例をご紹介していきます!

東大生のリアルな探究事例ー身近な問いから地域課題まで

現役東大生が実際に高校時代にしていた探究活動についてご紹介していきます。

Aさん|「暗記法の工夫」から「地域のゴミ処理改革」まで

Aさん

高1で「暗記に1番いいペンの色は何色か」

高2で「環境負荷が少なく、低コストなゴミ処理方法は何か」について課題を設定しました。また、最終的に自分の市と隣の市を比較して自分の市のゴミ処理方法を良くする方法を市に提言しました。

「暗記に1番いいペンの色」といった普段の生活にも活かせそうな問いや「自分の市のゴミ処理方法の提案」といった地域へと還元できるようなテーマに取り組んでいました。この探究活動で課題解決力や提案力が養われたことが伺えます。

Bさん|作文がきっかけで「社会問題の探究」へ

Bさん

探究活動ではないのですが、「自分の将来の夢について4000文字程度の作文」というのがあったことをきっかけに、絶対的貧困、文化相対主義、児童婚について知識を入れたり解釈をしたり、あとは東大の学部とカリキュラムあたりを調べました。

また、仲の良い友人が社会問題を広く扱う漫画を書こうとしていて、その子の議論に引っ張られて、社会問題全般についてある程度の議論ができるようになりたいと思うようになり、調べ始めました。

厳密には学校の探究活動ではありませんが、“問いを立て、自分で学びを深めていく”という探究的な姿勢が見られます。その姿勢は、まさに探究学習の本懐であると言えるでしょう。将来の夢の探究から多様な社会問題への関心へと広がり、主体的な学びが習慣化したことが伺えます。

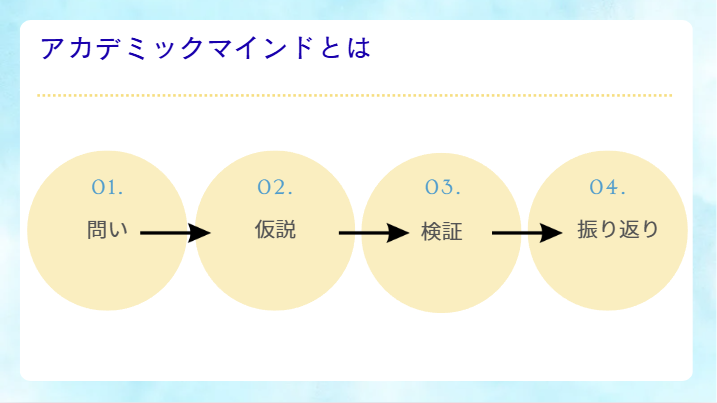

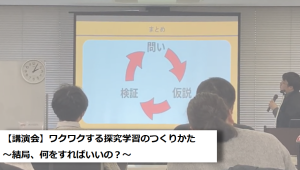

アカデミックマインドについて

アカデミックマインドとは、探究活動の基本的な思考プロセスとも言えるものであり、「問い→仮説→検証→振り返り」という学びの循環のプロセスです。このサイクルを繰り返すことで、自ら考え、学び、成長する力を養います。アカデミックマインドは、単なる知識の暗記ではなく、主体的に考える力を育てる方法です。日常のあらゆる場面で活用でき、好奇心を刺激しながら学ぶ楽しさを体験できるのが特徴です。

アカデミックマインドは、「生徒の学びの主体性を重視する」という点で探究活動と重なる部分があります。

弊社カルペディエムでは、こうした探究的な学びを日常に根づかせる支援として、全国の学校で現役東大生が講師を務める「アカデミックマインド講座」を実施しています。もしご関心があれば、ぜひこちらもご覧ください!

全国の高校では今こんな探究が!生徒のユニークなテーマ実例

東大生の事例に続いて、今度は学校全体で探究を深めている他校の事例をご紹介します。

異なる教科を融合した探究学習の事例

彦根東高校(滋賀県)では異なる教科を融合した探究学習が行われています。

テーマ例:「時間とは何か?」「時間」について振り子といった物理的視点や体内時計といった生物的視点、小林秀雄の評論などを取り上げて「直線的な時間」の概念を批判する国語的視点といったさまざまな教科の切り口から「時間」について考えています。

(出典:日本教育新聞 2024年7月)

地域社会との連携を通じた探究活動の事例

徳之島高校(鹿児島県)では「島に貢献する探究」をしています。

テーマ例:「徳之島の牛について~繁殖障害の解決に向けて~」「徳之島に移住者を増やすためには」

闘牛文化のある徳之島ならではのテーマなど、地域の特色を活かした探究活動になっています。

(出典:徳之島高校 探究活動紹介ページ)

鹿児島県徳之島では、弊社カルぺ・ディエム講師の西岡壱誠が、徳之島町の保護者や教職員を対象に「徳之島町教育講演会」という講演会を開催しました。

もしご関心があれば、こちらの記事もあわせてぜひご参照ください。

「出席番号は運か?」高校生の素朴な疑問から始まる探究!

武生高校(福井県)では生徒が日常の疑問や関心から問いを立てています。

テーマ例:「日本とニュージーランドはどちらが住みやすいのか」「犬と猫はなぜペットの代表格なのか」「伸びのあるストレートいや、伸びって何?」

他にも、「どの出席番号が一番当たりにくいのか」といった思わず知りたくなってしまうような、興味のそそられる高校生らしい身近な問いのテーマの探究活動がされています。

(出典:武生高校SSH活動テーマ一覧(PDF))

地元企業との協力による探究活動

秩父高校(埼玉県)では地元企業と連携して探究活動が行われています。

テーマ例:「札所についての知名度や興味のアンケートを駅前で行う」「新商品としてアイスの開発、そのPR方法を考える」「ジビエの活用方法やイメージアップ」

地元の企業21社や団体と連携されていて、林業、建築業、農業、食品業、飲食業、電気工事業、宿泊業など、幅広い分野での探究活動がされています。

(出典:秩父経済新聞 2024年10月)

探究活動を取り入れる際のヒント

探究活動を効果的に取り入れるポイントをご紹介していきます。

1.生徒の興味関心を尊重する

探究活動では生徒自らが問いを立てることや生徒の主体性が大切です。そのため、生徒が興味を持つ疑問やテーマからスタートできるようにサポートしていきましょう。

2.多様な視点を取り入れる

一つの問題でも多角的な視点から見つめることで理解が深まります。理科、社会、国語、数学など教科を横断してテーマを掘り下げることも効果的です。

また、最近では「Science(科学)」「Technology(技術)」「Engineering(工学)」「Arts(芸術)」「Mathematics(数学)」を統合した複合的な学びである「STEAM教育」が注目を集めています。STEAM教育についての記事はこちらから。

3.地域や社会と連携する

地域の課題や企業と連携して探究活動に取り込むことで社会とのつながりを実感したり、地域に貢献意識を持ちながら取り組むことができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。この記事では東大生が探究活動で取り組んでいたリアルなテーマや姿勢、全国の様々な高校で取り組まれている探究活動の事例を紹介していきました。

探究活動には「自分の興味」、「地域の課題」、「学際的視点」など様々な切り口があることが分かりました。皆さんの学校ではどんな問いが生まれそうですか?地域の特色を活かしてみたり、生徒の問いに耳を傾けてみたり…そんなことからぜひ始めてみてください。その一歩が生徒の探究心を引き出すきっかけになるかもしれません。

この記事が探究活動に悩む先生方のお役に立てたら幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました!

「探究学習」に関する記事はこちらから

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。