2025年3月16日、弊社代表の西岡壱誠とカルぺ・ディエム講師の永田講師と塚原講師が、小学校の先生方に向けて「ワクワクする探究学習のつくりかた 〜結局、何をすればいいの??~」という講演会を開催しました。

この講演会は、探究学習に関する以下のような先生方のお悩みを解消し、実際の授業設計に役立てていただくことを目的に開催されました。

・探究学習/総合的な学習の時間の充実に向けた “はじめの一歩”

・生徒の思考力・探究心を育む実践的な手法

・教科横断的な探究学習の作り方

本記事では、講演会の様子をご紹介します!

なんのための探究学習?

講演会の前半では弊社代表の西岡が、なぜ今の教育において探究学習が重要であるのかについて、次のように話しました。

皆さんの学校では、探究学習の時間(総合的な学習の時間)に何を行っていますか?

グループワークやディスカッションの時間があれば探究といえるのでしょうか?

日頃から関わりのある学校の先生方に聞いても、「普段の業務に追われて準備に時間が取れない」「評価基準が分からない」「どこまで教員が関与していいのか難しい」など、やはり探究学習に関する悩みは尽きないようです。

どんなに文部科学省がこれからの時代において重要だと提言しても、それを導入する意味が分からなかったら押さえるべきポイントも分からないままになってしまいます。弊社が教育監修を務めている日曜劇場「御上先生」では繰り返し言われているセリフがあります。それは、

「君たちはもう子供じゃない」「考えろ」

最近の参考書はとても便利で、類義語から重要なポイントまで非常に丁寧に記載されています。しかし、そのおかげで現代の子どもたちの成績が伸びたのでしょうか?

…答えはそうでもありません。

探究学習によって、子どもたちの「脳を刺激し悩んでもらう」「答えを与えず考えてもらう」

それこそが、今の教育に求められていることではないでしょうか?

ヒントは「分解して、くっつける」

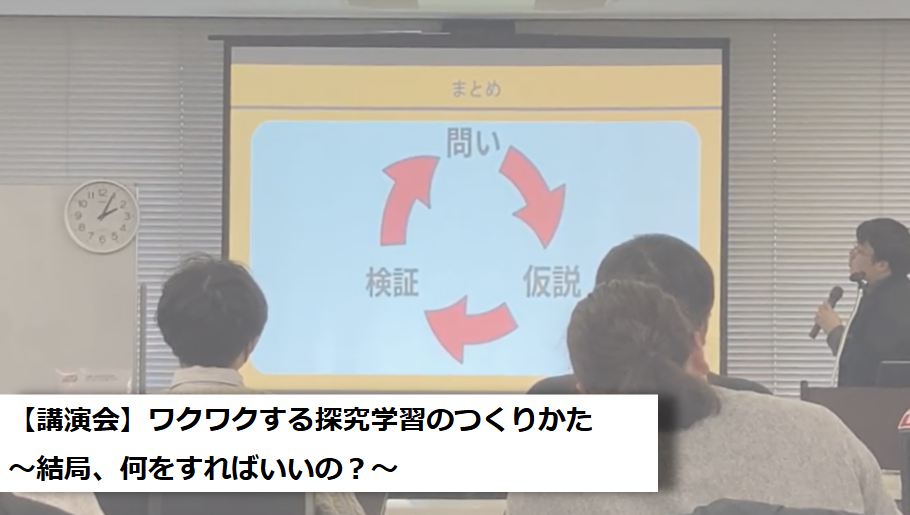

講演会の後半では、普段から中学校や高校で講師を務める東大生や慶応生が「アカデミックマインド」という一連の思考法を用いた小学生向けの講義を行いました。この思考法は、問い→仮説→検証のサイクルを用いて「なぜ?」という子どもたちの探究心を引き出し、今後の社会に必要な思考力を養うことができるのです。アカデミックマインドについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください!

屋久杉が丈夫な木材として家具に使われているのは「なぜ?」

導入では東京大学教育学部4年の永田講師が、屋久杉がどうして丈夫な家具として重宝されているのかについて、アカデミックマインドの考え方で次のように解説しました。

まず木の断面に見える、円状の模様のことを年輪と呼びますね。その年輪の幅が狭い方が、木材は丈夫になるのはなんとなく想像ができるかもしれません。だから屋久杉の年輪が狭いから丈夫な木材として家具に使用されているんだ!

…そこで学びを止めてしまうのが普通ですが、この一歩先まで「なぜ?」を追及するのがアカデミックマインドです。では一体、屋久杉の年輪が狭いのはなぜでしょうか。

普通に生えている杉は土に植えられていますが、実は屋久杉は岩に植えられています。そのため栄養分が少なく、成長がゆっくりになるので年輪が狭くなるのです。こうして、次は「どうして屋久杉は岩に植えられているのだろう?」というように問いを分解してさらに深めていくことができるのです。

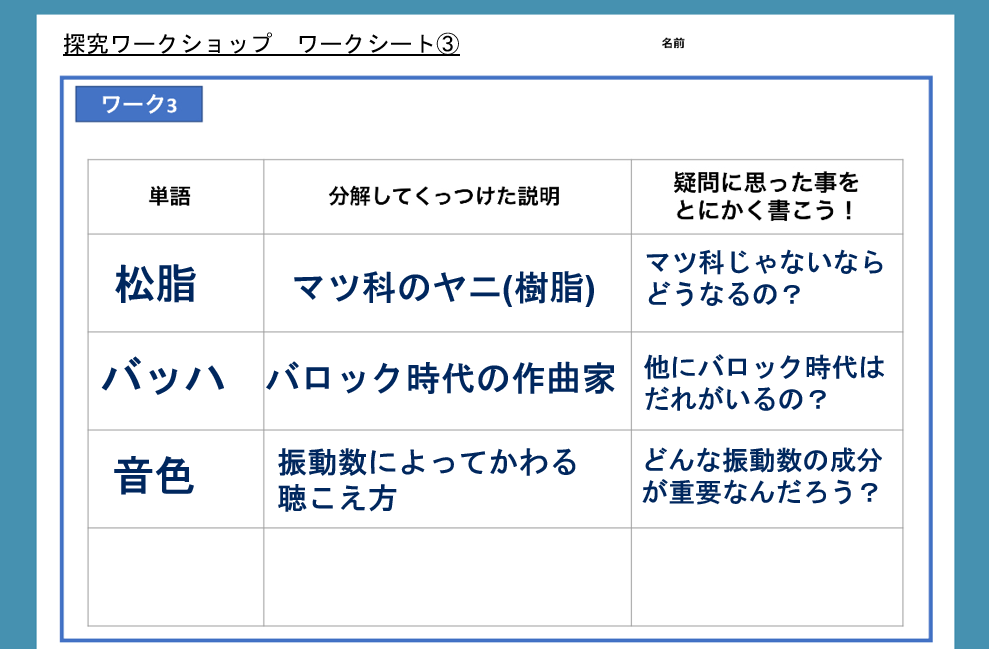

漢字を分解して身の回りの「なぜ?」を見つけよう!

講義では慶応義塾大学理工学部3年生の塚原講師が、身近な漢字や好きな単語を分解していき、自分なりの「なぜ?」を見つけるワークを行いました。例えば、普段何気なく乗っている「電車」の漢字を「電」と「車」に分けて考えます。すると電車は「電気で動く」「車輪がついた乗り物」であることが分かりますね。

それでは「新幹線」はどうでしょうか?新しい…幹の線?「幹」のように行き詰った場合はその漢字がつく言葉をいくつか思い浮かべてみましょう。「幹事」「木の幹」「幹部」「語幹」…これらの言葉の共通要素を考えてみると、どれも「中心、重要、主要な」という意味があることに気づくと思います。つまり、新幹線は「新しい主要な線」であることが推測できます。

ここでアカデミックマインドな思考法を用いると、ある仮説が浮かび上がります。「新しい」線というのなら、「古い」線があったのだろうか?しかし旧幹線という言葉や実物なども存在しませんよね。

それなら次なる仮説、「主要じゃない」線があったのではないか?

…そうです!「支線」です。このようにパーツごとに言葉を分解して考えると、普段は気にしないような疑問がどんどん湧いてきて、様々な方向に視野を広げられるようになるのです。このワークを子どもたち自身の好きなもので実践してみることで、楽しみながら論理的思考力や発表を通した表現力を身につけていくことができます。

教科学習を「勉強」から「学び」に変える、それがアカデミックマインドの強みだといえます。

評価基準も要素ごとに分解できる!

クロージングでは、多くの教師を悩ませている探究学習の評価基準についての話がありました。キーワードはずばり “Chunk Down”!

チャンクダウンとは、物事をより小さな断片に分割したり、具体的にしたりすることを意味します。つまり、抽象的な子ども像を設定し、そこから具体化・言語化していくのです。具体的には以下のように設定します。

①「○○な生徒」など抽象的な目指したいイメージ(理想像)を定義する

②そのイメージに近づくために必要な非認知能力(構成要素)を3つほど定義する

③さらに誰から見ても非認知能力の変化が分かる行動指針を定める

これにより、子どもたちの理想像を細かく具体化した行動指針をアセスメント項目として設定することで、根拠のある探究学習の評価ができるようになるのです。

参加者の声

最後に、講義後に実施したアンケートの中から、参加者の感想を一部抜粋して紹介します。

・もっと知りたい、考えたいなと思い、時間が短く感じた。今日学んだことは、明日から実践してみようと思った。

・ 自ら学びに向かうことに対して課題がある児童もいるので、そのような子たちへのきっかけとなる手立てや話の仕方を得ることができ、良かった。

・探究学習は、教師が子どもが食いつく課題を用意するのではなく、子どもの内から湧き出る課題から探究学習がスタートする、という考え方を理解することができた。

おわりに

割と自由だからこそ、何から手をつければ良いか分からない探究学習。

今回のレポートに興味を持っていただいた方は、東京書籍から出版している「アカデミックマインド育成講座」の試し読みも以下の記事で公開しているので、ぜひ読んでみてくださいね!

何かの機会で皆様のお目にかかることを楽しみにしております。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。