小学校で活躍されている先生方に大学生がインタビュー!

お仕事の内容や学校外での活動など、ここでしか聞けない内容を盛りだくさんでお届けします。

今回は、香里ヌヴェール学院小学校で教員をされている乾倫子(いぬい・みちこ)先生にインタビューをさせていただきました。

乾先生は、教員として道徳(心の教育)と国語(言葉の教育)の研究を深める一方、一般財団法人日本ペップトーク普及協会に所属し、全国各地で講演会などの活動もされています。誰でもできる「ペップトーク」についてのお話、そして、国語と道徳を教える乾先生ご自身が、子どもと関わる時に心がけていることや、現在の教育についての想いをお話いただきました。

乾倫子(いぬい・みちこ)先生

香里ヌヴェール学院小学校教諭

日本ペップトーク普及協会教育普及部副部長、認定講演スピーカー、セミナーファシリテーター。

一般社団法人ひとみらい共育LABO 理事。

大阪府の公立小学校に20年間勤務し、2019年からペップトーク実践モデル校において子どもと教員、保護者向けの授業や研修、講演を行うプロジェクトに従事。日本ペップトーク普及協会の活動では、自ら開発した児童生徒向け「ペップ授業」を全国で展開している。

共著に『やる気を引き出すペップトーク 幼児期から自己肯定感を高める言葉の力』(学事出版)。小2と小4の2児のママ。

ペップトークとは

――本日はよろしくお願いします!まずは、乾先生が行われている「ペップトーク」についてお聞きしたいです。

ペップトークとは、英単語で「激励演説」や「応援演説」という意味で、もともとアメリカでスポーツの試合前に監督やコーチが選手を励ますために行っていた短い激励のスピーチのことです。「PEP」は英語で、元気・活気・活力という意味。今では家庭や職場、教育現場でも、すぐに実践できるシンプルでポジティブな言葉を使ったコミュニケーションとして広まっています。

――「ペップトーク」を広める活動を始めたきっかけはなんだったのでしょうか?

学校の先生の一番の仕事は子どもの「本領発揮」を導くことだと思っています。その子が本来持っている力をどれだけ引き出すことができるか? テストでも運動会でも発表会でも、昨日までできていたことが、メンタルのあり方によって、本番で100%出せたり出せなかったりします。

その子の100%あるいはそれ以上の力を引き出すには先生の関わり方や言葉のかけ方が大切です。そして、それ以上に大事なのは、先生自身の在り方です。当たり前ですが、先生の機嫌が悪いと子どもたちも萎縮しちゃいますよね。先生自身がどのようにマインドを整えていくのかが、ペップトークの学びの中に全て入っています。それが先生として、さらに人として大事だと思い、自分なりに学び始めました。

学校の先生というのは、一見勉強を教える仕事に見えますが、子どもや保護者や同僚の先生と関わる仕事で、実は自分の感情や相手の感情に敏感になることが求められる職業です。だからこそ、ペップトークを使って、先生への研修や、保護者への講演会、さらに子どもたちにペップトークの授業をしています。

――子どもたちにペップトークの授業……ということは、子どもたちもペップトークをする側になるということですか?

はい。1番最初にしてほしいことは「セルフペップトーク」なんです。大人も子どもも大人も、自分自身にどんな言葉をかけるのかということから学びます。そのセルフペップトークを使って、小中高向けの授業を開発したのが私です。さらに、ペップトークの授業ができる先生のことを「ペップティーチャー」として認定。今ではペップティーチャーが全国に700名ほどいて、講座は計45回ほどやっています。

――ペップティーチャーが増えることで、さらに多くの方に活動が広まりますね!

ーー子どもたちにペップトークを教えるのは難しいイメージもありますが、どうでしょう?

まだ小さい低学年の子どもたちは、実はあまり難しくありません。たとえば日本人の子どもが言語を習得する時、聞こえてくる日本語を聞いて真似して覚えますよね。習得する言葉というのは、聞こえてくる言葉の総量で決まります。低学年の間は、関わっている大人が少ない分、周りに前向きな大人が増えていけば、難しくないんです。

逆に、周りの大人の過半数がネガティブな環境などの場合、価値観がネガティブな方向に向いてしまうので、自分だけでなんとかすることは難しくなります。ただ、そこで諦めることはしません。出会っていく大人によって、今後それがひっくり返ることもあります。自分が担当する1年で子どもを変えることは難しいと思っても、その子が大きくなった時の力になると信じて、やり続けています。

子どもはたくさんの大人と関わるべき

――ペップではない、否定的でネガティブな大人も多いと感じますが、なぜだと思いますか?

どんな方も子どもの未来を本気で考えているというのは同じです。違うのは、その思いが希望から来るのか不安から来るのか。責任感の強い先生や親ほど、不安になってしまって、確実に責任の取れる道に導こうとします。

ただ、そうやって大人に道を決められた児童は、他責思考になるんです。「親や先生がこういったのに失敗した」と。そして、他責の経験が多ければ多いほど、子どもはネガティブになっていきます。そうならないためには、子どもたちが自分で決める経験を増やす必要があります。失敗しても、自分で決めたことなら納得できるのです。

――自分で決める経験を早くからすることが大事なんですね。

そうですね。ただし、バランスも大事です。全部大人が決めてしまうと他責思考になる一方で、自分でなんでもかんでも決めさせてしまうと、わがままになってしまうこともあります。

だからこそ、子どもは一人で育てないのが鉄則です。私も小2と小4の親なのですが、孤立しないこと、「横のつながり」は常に意識しています。

――お子様が自分の見えないところで、ペップではない大人に出会うのではないかと、心配になりませんか?

心配にならないためにたくさんの大人と関わらせています。関わる総量が多いほど、たくさんの考え方の中から自分で判断できるようになるので、出会う人を増やしています。

――なるほど。子どもが出会う大人を増やすために、心がけていることはありますか?

コミュニティを増やすことです。今の時代、オンラインでの出会いが非常に増えています。職場と家庭以外のゆるいコミュニティ、会えば話せる関係を作っておくことが大事ですまた、子どもがいろんな考え方を知っておけるように、自分自身も学び続けています。

小学校の授業で工夫していること

――乾先生は小学校での授業経験も長いですが、授業はどのような工夫をしていますか?

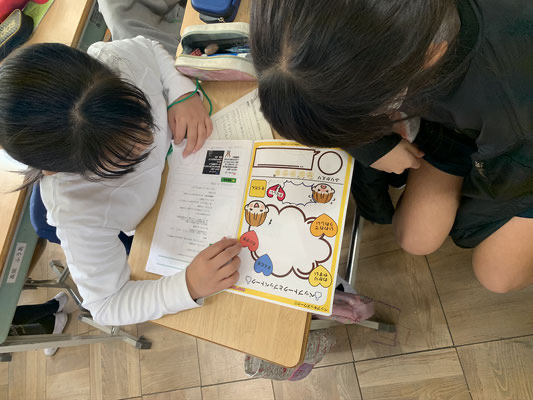

私がたくさん話さないことです。一方的に教えのではなく、子どもが話しながら答えを導き出すような授業をしています。「どうせ先生が後から答えいうから〜」と思わせてしまうと、子どもは授業に参加しなくなる。あえて答えを言わなかったり、参加型の授業をつくることが多いですね。

――グループで話す時間などで、話すのが苦手な子どももいませんか?

もちろんいます。ですので、私は、聞くことも大事だと教えています。一昔前は話せる子が重宝されましたが、聞く力をつけると、話すこともできるようになると考えています。逆に、話せる子は聞くことが苦手だったりもしまよね。

相乗効果があるだけではなく、どちらか1つに特化するのもいいと思っています。たとえば社会に出ても、全員プレゼンが上手い必要はありませんよね。苦手を埋めるよりは、得意を伸ばす教育を心がけています。

あと重視しているのは、できない時や困った時に、「助けて」と言うスキルです。子どもたちには、補い合うことで、10 + 10ではなく10×10になってほしいと思っています。人間には貢献欲求があります。貢献欲求とは、誰かの役に立ちたいと思うことです。誰かを助けてあげると、この欲求が満たされます。助けてもらうことで、実は相手も幸せにしているんです。もちろんいつも助けてもらって終わりではダメですけどね。

――自然と子どもたちどうしが関係を築く様子が目に見えてきますね!

「個性」に対する考え方

――たとえば1つのクラスで学力の異なる子どもたちが学ぶこともありますよね。その場合、標準をどこに合わせて授業をしていますか?

自由進度学習(子どもが自分のペースで進める学び)を取り入れながら、困っている生徒には個別で教えています。算数などの授業では、クラス内に先生が2人いて、1人が困っている子につきっきりで教え、もう1人が全体を見ています。

逆に目指す場所が高い子には、「突き抜けていいよ」と言います。たとえば昔はよくあったことですが、「習ってない漢字は書いてはいけない」など制限をかけることは、誰にとってもよくないのでしません。同じ問題を解いていても、自分で考えて一歩先のことにチャレンジしてみる子もいますが、上限を解放してほしいと思っています。

――1人1人を理解してないと難しいことですね。

そうですね。私は子どもたち1人1人がすごく好きで、この子にもし何かを足すとしたら、何を足せば良いかなとよく考えています。

勉強が得意な子も、絵が得意な子もいます。自分が神様からもらったギフトは何か?それを探すのが人生だと思っています。そして子どもたちには、「できることに気づいて自慢するのではなく、それを社会のため、他の人のためにどのように使うかを考えて」という話をします。

勉強に関しては、できるのもできないのもコンプレックスになり得ます。今の日本が勉強を重視しすぎているせいで、「勉強が好き」ということを、言いにくいですよね。でも、受験勉強で自己肯定感が上がる子もいます。勉強が好きな子はどんどんやればいいし、勉強が苦手な子も、どちらも絶対にいいところがあります。

――乾先生はインスタグラムなどで発信活動もされていますが、発信の上で気をつけていることはなんですか?

言行一致(口で言ったことと行動が同じであること)です。元気でポジティブで前向きというのを、覚悟を決めて発信しています。たとえネガティブな時も、「ポジティブにネガティブを発信する」ようにしています。たとえば「金曜日疲れた→疲れたのは、よく頑張った証拠」という感じです。

基本私は、学校でも家でもプライベートでも、変わらないです。

先生や保護者の方へのメッセージ

――最後に、教育現場や保護者の方に対する思いを聞かせてください。

講演会などでも必ず言うことなのですが、「先生自身、保護者自身が幸せでいてください」というのがメッセージです。先生たちって、本当に一生懸命な人が多いんです。自分がやってることは当たり前だと思って、常に他の人のことを考えています。でも、当たり前なことなんてありません。自分で自分を認めてあげてほしい。「ありがとう」と、自分に声をかけてあげてください。

おわりに

2025年2月23日に、乾先生の単著『言葉の力ペップトーク』(東洋館出版)の発刊が予定されています。

この記事を読んでペップトークに興味を持った方、ぜひお読みください!

また、乾先生は、先生を目指すすべての方と現役の先生向けに『ペップティーチャー講座』を全国リアル、オンラインで開催していらっしゃいます。詳細はこちらをご覧ください!

乾先生、ありがとうございました!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

カルペ・ディエム告知情報:【無料講座】ワクワクする「探究学習」のつくりかた 〜結局、何をすればいいの?〜

開催概要

探究学習の必要性がさけばれ久しく、幼いうちから非認知能力を伸ばすことが求められる中で、多くの先生方から「結局探究って何をすればいいの?」「テーマは?ゴールは?やりっぱなしになってしまわないか?」といったご相談を頂きます。

そんなお悩みを解決すべく、「ドラゴン桜」「御上先生」などドラマ監修を行う西岡壱誠が登壇!

東京書籍出版『10代から身につけたい探究型思考力アカデミックマインド育成講座』の本にもなった、名物講座の小学生版を開催します!

<主な授業内容>

・探究学習って結局何?

・「問い」の立て方

・「仮説」の立て方

・「検証」までの流れ

・思考の0→1を導く方法

・教科学習との組み合わせ方 など

<ポイント>

① 探究学習の始め方からまとめ方まで授業の流れが分かる!

② 探究学習と教科学習を効果的に組み合わせる方法が分かる!

③ 子どもが楽しみながら学べる授業を実現できる!

日程詳細

【日時】2025年3月16日(日) 13:00~14:30

【会場】TKPガーデンシティ渋谷 4Bルーム

〒150-0002 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル

【参加特典】東京書籍出版『10代から身につけたい 探究型思考力 アカデミックマインド育成講座』(※当日お渡しいたします)

モニター協力のお願い

体験授業にご参加いただいた先生方に、モニターのご協力をお願いしております。

当日、授業終了後に皆様のご感想やご意見などアンケートにお答えいただけますと幸いです。

皆様からいただいたご意見をその後の授業に活かさせていただきます。

ぜひ、現場の先生方の声をお聞かせください!

ご協力いただいた方には、謝礼として下記をお渡しさせていただきます。

Amazonギフトカード3000円分(メールにてお送りいたします)