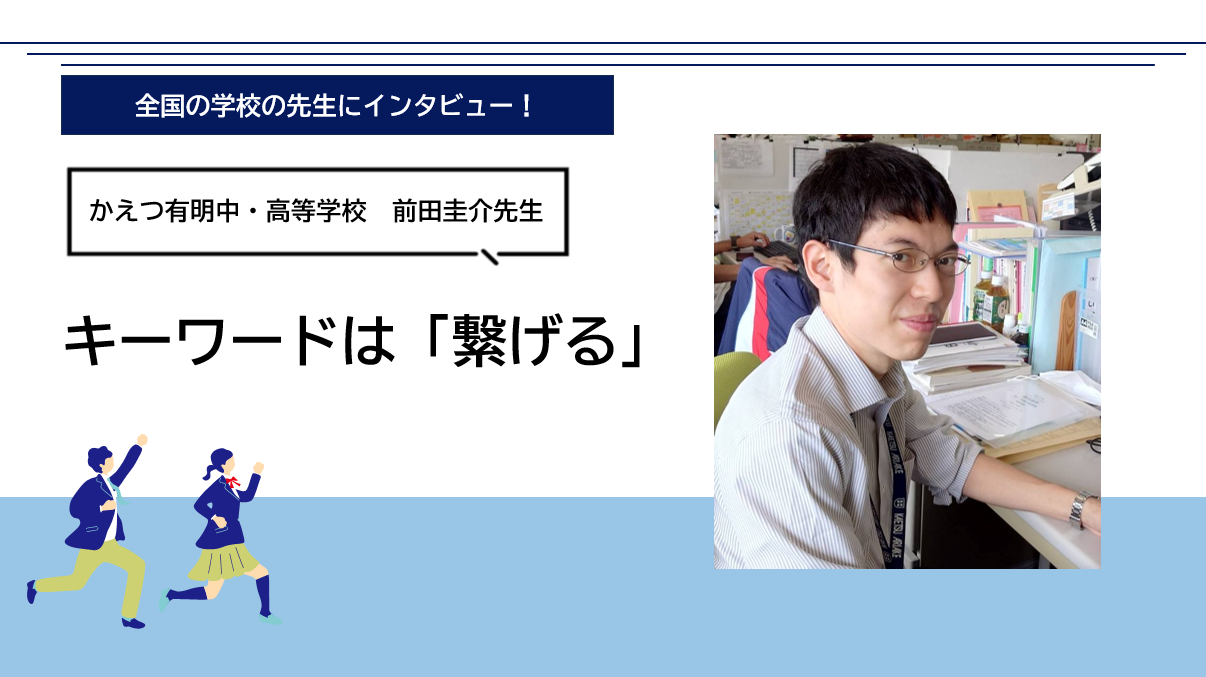

今回は、かえつ有明中・高等学校で勤務されている前田圭介(まえだ・けいすけ)先生にインタビューをしました。生徒とのコミュニケーションの取り方や、授業で心がけていることなど、学校現場で働く教員としての貴重な経験をもとに前田先生の熱い思いをお話しいただきました。

前田 圭介(まえだ・けいすけ)先生

かえつ有明高等学校 社会科教諭

【ご経歴】

東京大学教育学部卒・同大学院教育学研究科比較教育社会学コース修士課程修了。

「すべての学習に教養と哲学を」をコンセプトとした統合型学習塾「知窓学舎」にも携わっている。

Twitterはこちら

【著書】

星海社新書「思考実験入門 世界五分前仮説からギュゲスの指輪まで」

『答えのない時代を生きるために、哲学が教えてくれること』彩図社

生徒との関わり方

ー本日はよろしくお願いします!まずは、生徒とコミュニケーションを取る際にどのようなことに気を付けているかお聞きしたいです。

生徒から話しかけられたり相談を受けたりしたら、できる限りそちらに注力して話を聞くように心がけています。具体的な解決策を提示しなくても、ただ聞いてあげることで生徒の中で勝手に解決していく悩みや問題は意外とあります。職業柄アドバイスをしたくなってしまうのですが、アドバイスモードに入らず生徒の気持ちを受け止めてあげることで、生徒との信頼関係を徐々に築いていけることもあります。

また、自分から教員に相談しに行くことが苦手な生徒もいます。そこで、授業中に回収するプリントに時折自由記述欄を設けるようにしています。ここには「授業や勉強に関係ないことも記入していいよ」と生徒に事前に伝えているので、生徒の最近の流行や悩みを知ることもできます。次の授業の仕掛けの参考にできるので、何かと役に立っていますよ。

ー同じ学校でも様々な生徒がいると思います。生徒それぞれの強みをどのように活かしていますか?

学校の勉強と直接関係ないことを突き詰める生徒は、どの学校にも一定数いると思います。新学期のクラスで自己紹介シートを書いてもらった時、プラトンの国家の理想の政治体系について聞いてきたり、世界五分前仮説について熱く語ってきたり、初対面なのに随分とエッジの利いたことを書いてくる生徒もいました(笑)。

そういった特定の興味がある生徒は、関心事に対して我々教員よりも専門家だと考えているので、私はあまり邪魔をしないようにしています。ただ、その興味分野に対する見方を多面的にしてあげる手伝いはできるので、様々な学問をどうにか生徒の興味分野に繋げられないか苦心することもあります。

ー「特に自分の興味がない」という生徒に対してはどのようにアプローチしていますか?

今は興味がなくても、いずれ何か見つかると思うので、中高の時点では面白そうな餌をまいてあげるようにしています。例えば、外部の大人と積極的に繋いであげることで、生徒が興味を見つける機会を増やすことができますよね。学校の中だと「先生」という大人像しかいませんが、生徒も外部の大人の話ならより興味を持って聞いてくれているような気がします。

外部の大人と生徒を繋げられるかどうかは、先生自身が持っているコネクションの広さに依存してしまいます。なので、学校外の人ともたくさん関わっていく先生が今後さらに増えたら、学校教育はもっと面白くなるのではないかと思います。

授業の組み立てで意識していること

ー興味や理解度が異なる生徒に対して授業を行う際、どのようなことを意識していますか?

私の担当は社会科ですが、教科書の内容を図式化して解説することは多いです。例えば、世界史を学ぶためのツールってこの世の中にたくさん存在しますよね。知識を学ぶだけだったら、既にスタディサプリや予備校講師のYouTube、参考書などがあるし、授業を行う必要はないと思います。

だからこそ、優良なコンテンツを使って学習した際に出てくる視点を図式化したり、地図・年表などを活用してビジュアル化したりすることに授業を行う価値があるのではないでしょうか。生徒が一問一答的に学習してきたことを繋げたり、自学では理解が難しいところを補ったりするように意識しています。

ー図式化するとたしかに記憶にも定着しやすそうですね…!

そうですね。あと、生徒は教員が思っている以上に時事問題に興味があるように感じます。教科書の内容だけでなく、プラスアルファで今の世界で起きている事象と繋げてあげることで、より生徒も身近に感じられて理解や考察を深めやすくなるのではないでしょうか。

ーICT教育についてはどうお考えですか?

デジタルとアナログを上手く使い分けることが大切だと考えています。以前いた学校では、デジタル教材を取り入れようと意識しすぎるあまり、授業準備の段階で入念に作りこみすぎることがありました。でも、それだと授業のライブ感が失われてしまうんです。今では、授業内で突発的に出てきた質問に対して、その場で黒板に図を描きながら解説することもありますよ。あと、生徒の側もデジタル慣れしてきているので、授業内ではあえてアナログを意識して、紙とペンで思考を整理することの重要性も伝えるようにしています。

前田先生の思い

ー教員は業務量が多いというイメージがありますが、前田先生はどのように仕事と向き合われていますか?

教員は、プライベートが侵食されやすい職業であることは確かです。学校や先生によってもちろん差はありますが、17:00に退勤といわれても、生徒から急に相談されたら断れないものです。一つ一つの相談事やトラブルに誠実に対応しようとした結果、辛くなる場面もあります。

また、真面目な先生ほどクラスの規律を乱さず統率しようと意識し、自分の王国を築くようになってしまいます。生徒も先生も人間なので、一人の担任に対して生徒全員の相性が合うわけがありません。クラス担任制を廃止した学校も話題になっていますよね。なので、学年や分掌などでチーム意識をもって、先生同士で相談したり情報共有したりすることで、先生・生徒の両者が様々な相談先のチャンネルを持てて教育活動がスムーズになると感じています。

ー最後に、前田先生の思いについて教えてください。

最近は、学校という組織の中で自分が何を求められているのか考える機会が増えました。特に高校生の進路相談を数多く受ける中で、自分はキャリアカウンセリングみたいなことが得意なんだな、とも感じています。今はその強みを突き詰めたら面白いのではないかと思い、研鑽を積んでいる最中です。

「数年前に勉強し終わったので、もう勉強しなくていいです」というような教員に生徒は教わりたくないはずです。まずは自分が学び続ける存在になり、昨日の自分よりも一つ引き出しが増えているように心がけていれば、生徒にとって良い影響を及ぼすことができる教員になれるのではないかと思っています。

前田先生、ありがとうございました!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。