みなさまこんにちは。今回はSDGsの概要やその学び方について、特に小学生に対する教育を念頭に、東京大学教養学部生が調査しました!可能な限り様々な視点から観察したいと思います。よろしくお願いします!

SDGsとは?わかりやすく解説

この項では小学生に向けてSDGsを説明する際のヒントをご紹介します。

SDGsの17の目標を簡単に紹介

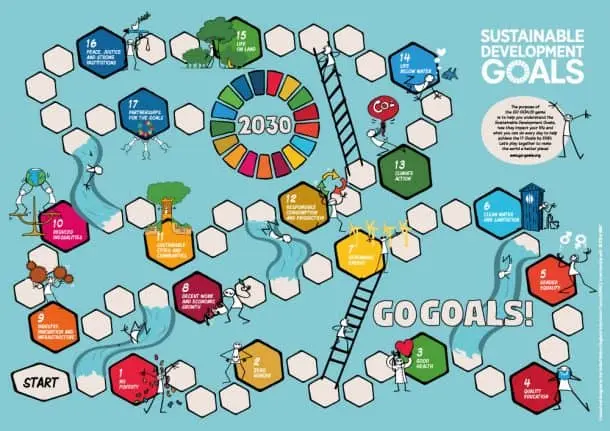

SDGsは5つのP(people:人間、Prosperity:豊かさ、P lanet:地球、P eace:平和、P artnership:パートナーシップ)が意識されています。そしてSDGsには2030年までに人類が達成すべき目標として17の項目が挙げられています。その17の目標について、それぞれ簡単な言葉で表すと以下のようになります。

- 貧困をなくそう: 世界中でお金に困っている人々をなくし、誰もが安心して暮らせるようにすることを目指します。

- 飢餓をゼロに: お腹を空かせている人々をなくし、誰もが十分な食料を得られるようにすることを目指します。

- すべての人に健康と福祉を: 人々が心身ともに健康で、幸せに暮らせるようにすることを目指します。

- 質の高い教育をみんなに: 誰もが質の高い教育を受けられるようにすることを目指します。

- ジェンダー平等を達成しよう: 男女の差別をなくし、誰もが平等に活躍できる社会を目指します。

- 安全な水とトイレをみんなに: 誰もが安全な水と清潔なトイレを使えるようにすることを目指します。

- エネルギーをみんなにそしてクリーンに: 誰もがクリーンなエネルギーを利用できるようにすることを目指します。

- 働きがいも経済成長も: 誰もが働きがいのある仕事につき、経済が発展する社会を目指します。

- 産業と技術革新の基盤をつくろう: 産業と技術革新の基盤を整え、持続可能な社会を目指します。

- 人や国の不平等をなくそう: 人種、性別、国籍などによる差別をなくし、誰もが平等に暮らせる社会を目指します。

- 住み続けられるまちづくりを: 誰もが安全で快適に暮らせる街づくりを目指します。

- つくる責任 つかう責任: ものを大切に使い、無駄をなくす社会を目指します。

- 気候変動に具体的な対策を: 地球温暖化対策を進め、持続可能な社会を目指します。

- 海の豊かさを守ろう: 海の生態系を守り、豊かな恵みを将来にわたって享受できるようにすることを目指します。

- 陸の豊かさも守ろう: 陸の生態系を守り、豊かな自然を将来にわたって享受できるようにすることを目指します。

- 平和と公正をすべての人に: 誰もが平和で公正な社会で暮らせるようにすることを目指します。

- パートナーシップで目標を達成しよう: SDGsの達成に向けて、様々な主体が協力し、パートナーシップを築くことを目指します。

持続可能な開発とはどういうこと?

国際連合によると、持続可能な開発は「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」と定義されています。すなわち、今生きている人も幸せ、未来の人たちも幸せという社会にしようということです。そのためには経済的成長と社会的包摂(誰も取り残さないこと)、環境保全の三つを調和させ、バランスよく行っていかなければならないのです。この「経済」「社会」「環境」の3側面に注目し持続可能な社会を実現しようとすることがSDGsの特徴です。

SDGsが生まれた背景

SDGsの前身として、2001年にMDGs(ミレニアム開発目標)が国連で採択されました。MDGsは、貧困削減や教育の普及など、開発途上国を中心とした課題解決を目指したものでしたが、2015年の期限までに十分な成果を上げることができませんでした。

また、MDGsの達成状況を評価する中で、以下の課題が浮き彫りになりました。

- 課題の複雑化: 貧困、飢餓、環境問題など、様々な課題が相互に関連し、複雑化している。

- 先進国の責任: 開発途上国だけでなく、先進国も持続可能な開発に向けて積極的に取り組む必要がある。

- 市民社会の参加: 政府だけでなく、企業やNGOなど、市民社会全体が協力して取り組む必要がある。

これらの課題を踏まえ、MDGsの後継として、より包括的で持続可能な開発目標として、SDGsが策定されました。

子供たちがSDGsを学ぶことで得られるもの

子どもがSDGsを学ぶことの意義は「子供達がまさに未来の当事者となるから」と言えます。たしかにSDGs自体は2030年までの目標であり、現在の小学生が学んだとしても成人する前に2030年はやってきてしまいます。それでも、このSDGsが掲げる様々な課題意識自体は2030年以降も重要なものであると言えるでしょう。未来を担う子どもたちが社会に対する一定の理解や課題意識、課題解決思考を持つことは、より良い社会を実現する上で良い影響をもたらすはずです。また、子どもたちが今実際に動くことも2030年の目標を実現に近づける上で有効です。

日常生活で見つけるSDGs

近年さまざまな場所でSDGsに関連するものを発見することが多いですね。企業のHPや行政のサイトでもSDGsやその活動内容について知ることができます。

また普段の生活においても、たとえば「ものを大切につかう」ということは比較的簡単に実行できますよね。

ぜひ様々な場所で自分が取り組めることや身近なSDGsを発見してみましょう!

SDGsへの批判

SDGsを検索した時に出てくる検索結果やメディア報道はその良さを前提としたものが多いです。その反面、SDGsは批判的文脈で捉えられる場合も少なくありません。私の知り合いの環境系活動を行っている東大生もそのような話をしていました。様々な角度から批判されるのですが、たとえばその実現可能性を疑うものがあり、クリーンエネルギーの積極的利用と経済成長は両立し得ないのではないか、といったものなどがあります。様々な国の意見を”誰も取り残さないように”決めた結果、チグハグになってしまったのかもしれません。また現状日本においてもSDGsをアピールする会社はこれまでやっていたことを無理やりこじつけて自分たちの行動はほとんど変わっていないというようなこともあります。またSDGsの理念自体が「人間にとっての」持続可能な社会であり、まさにエゴではないか、という声もあります。

このような様々な考えがあるという点で、SDGsそのものを探求学習のテーマとするのも良いかもしれません。

※この記事は構成の都合もありSDGsに積極的な立場から展開しております。しかし本来はその「前提」を疑うべきであるということをここで付け加えておきます。

授業や家庭で使えるSDGsの教材やリソース紹介

ここからはSDGsを教えるにあたっての具体的な方法などについてご紹介していきます。

おすすめのSDGs絵本と読み聞かせの方法

SDGsを教えるにあたっておすすめできるのは「絵本」です。絵本の中にはSDGsを意識して作成されたものの他にもかつてからメッセージ性を意識して作られたものがたくさんあります。一番有名なのは「アンパンマン(やなせたかし作)」でしょう。アンパンマン自体が戦後日本を元に描かれたこともあり、飢餓をなくすことや助け合いの精神を教えるにあたって素晴らしい本です。アンパンマンは対象年齢として低すぎる場合でも、やなせたかし氏の物語はメッセージ性のあるものが多いです。

また絵本自体、絵や語り口、ワードセンスなどの多様性を表すものであるとも言えます。海外の絵本の翻訳版なども良いでしょう。

SDGsを楽しく学べるゲームやアクティビティ

SDGsが提唱されて以降、SDGsに関係する様々なゲームが開発されています。

カードゲームやすごろくなどによってSDGs達成までの道のりを体感するものなど様々です。また様々な体験型ワークショップを提供している企業なども存在します。このようなものを実際に学校現場などで導入するのも良いですが、生徒たちが自らゲームなどを考案するのも理解増進に効果的かもしれません。

インターネット上のSDGs教育リソース

国連関連団体を初め、現在様々な機関がこども向けの紹介サイト・記事などを公開しています。それらを参考にするのが選択肢の一つです。ただし様々なサイトにおいて信憑性については常に疑うようにしましょう。行政や国連関係のウェブサイトを参考にするのが安心です。

無料でダウンロードできるSDGsワークシート

教育現場などで使用できるワークシートもインターネット上で様々配布されています。日本ユニセフ協会やベネッセなどが公開しており、中には教員用の参考資料があるものもあります。ワークシートは気軽に実施できるので、ぜひ参考にしてみましょう!

https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/teacher.html

学校や地域でのSDGs活動レポート

小学生たちがSDGsの取り組みに対する理解度を上げる上で、実際に行われていることを参考にするのがおすすめです。インターネット上でも大学をはじめ様々な団体や企業がその取り組みについて紹介しています。それらをいくつか引用し提示すると、社会への理解増進にも繋がります。

小学生におすすめのSDGs関連プロジェクト

身近なリサイクルプロジェクトを始めよう

主に「つくる責任つかう責任」「海の豊かさを守ろう」などの部分に当てはまる内容ですが、ゴミに注目した取り組みは身近で始めやすいです。たとえば生徒会などが中心となってペットボトルキャップの回収を行ったり、リサイクル可能なゴミの分別回収(アルミ缶やプラスチックなど)に向けた取り組みを行うことなどが考えられます。

小学校でのSDGs菜園活動

SDGsの活動として菜園活動も有効と言われます。自分たちで植物を育てると食べ物のありがたみなどに気づくことができるでしょうし、梱包・配送が不要なので環境対策にも繋がります。普段食べる野菜などの栽培活動を通して食や資源への理解を促進することができます。

地域の清掃活動に参加してみよう

地域では様々な清掃活動が行われています。私も地元にいた時に川の清掃を地域のボランティアの方と一緒に行った覚えがありますが、陸や海の豊かさを守ることに繋がります。さらに地元の方々との交流も増やすことができます。ただしこのような活動を行う場合はその意義を生徒たちに正しく理解してもらってから行うのが良いでしょう(たとえば川や街の清掃は最終的に海の汚染を防ぐことにもつながる、など)。

エコバッグやマイボトルの使用を促進しよう

家庭科の授業などでエコバックを作成したりするのもおすすめです。プラスチックゴミを減らすことで海洋プラスチックの問題解決にも繋がります。また小学生から親へと繋がり最終的に大きな流れを巻き起こす可能性もあります。マイボトルについては、自治体によってウォーターサーバーを設置している学校もあります。このような取り組みが行われている場合、学校現場でもその意義を生徒に説明することが重要です。

身近なところから考える取り組み

ジェンダーの観点から小学生でも取り組めることがあります。たとえばランドセルの色についてジェンダー的固定観念の視座から考えてみるという取り組みが考えられます。また学校の先生の現場における男女の立場関係などに目を向けるのも良いかもしれません。

家庭でSDGsを意識した生活をするためのヒント

学校のみならず家庭でもできることがあります。長期休みの課題にするなどがおすすめです。

省エネ・省資源を心がける生活術

節電の取り組みは再生可能エネルギー割合を高めるという部分にも繋がってきます。待機電力を減らしたりする取り組みなどを行ってみましょう。またその成果を実感するために電気代(使用量)の増減を子供達も一緒に確認してみると楽しいですよ!そしてどうすれば省資源の活動ができるのか一緒に考えてみるのもおすすめです。

家族で取り組むフードロス削減

フードロス対策の取り組みも行いやすいです。食べ残しをしないことはもちろん、そうしないためにどのようなことが必要かなども家族で話し合ってみましょう。また毎年節分の時期に報道される恵方巻きの廃棄など、身の回りのニュースなどを扱うことも有効です。

エシカル消費の取組み方

エシカル消費とはフェアトレード商品の消費などに代表される、倫理的な消費のことです。「エシカル」「倫理」といった言葉は小学生にとって馴染みがあまりない場合が多いので、「かしこい」や「やさしい」などの言葉に言い換えてみましょう。まずそのエシカル消費という言葉の意味をざっくりと説明することが大切です。様々なわかりやすい資料が公開されているのでぜひご参照ください。その上でお小遣いなどを渡してどのような消費行動を行うのか自分で判断させてみるのが一つの方法です。

衣類や玩具のリサイクル・リユース

マクドナルドでハッピーセットの付録を回収する箱があるように、様々な場所でリサイクルに参加する機会が設けられています。このようなものを「よくわからないもの」で済ませるのではなく、何なのかを知らせた上で、子供が持っているものの扱い方に選択肢を得られるようにしてみましょう。

SDGsをテーマにしたイベントアイデア

学校でのSDGsデー開催のポイント

SDGsについて全学で考える機会などを設けるのがSDGsデーです。文化祭と同じタイミングで行うなどの方法もあります。なんらかのワークショップを行ったり、体験活動を行ったりして、楽しみながらSDGsを学ぶことができるイベントにすることで、子供達がSDGsや社会課題に対して「つまらない」といった印象を持たないような工夫が必要でしす。またこのような特別な機会に、普段あまり馴染みがないような人種差別などの内容を、実際に当事者を呼ぶなどして扱うのも良いでしょう。

SDGsに基づく文化祭の企画

一番わかりやすいのはゴミを使った作品作りなどです。ペットボトルのキャップを使って大きな絵を作ったりします。このような経験は環境への意識が高められるのみならず、「キャップを集める」という経験自体がその後のアクションのハードルを下げるという側面もあります。

親子で参加するSDGsワークショップ

地域や企業などでは様々なSDGsに関わるイベントが行われています。特にSDGs未来都市に登録されている自治体などではその取り組みが盛んです。様々なイベントについて調べてみましょう。そして参加するだけで満足せず、後に反芻するようにしましょう。

地域のSDGsマルシェイベント

全国でSDGsマルシェなどの名前でSDGsの取り組みを紹介するイベントが行われています。産学連携で行われている事例もあり、大学見学なども同時に行えることもあるようです。買い物などを合わせて楽しみながら様々な取り組みに触れることができます。

おわりに

いかがでしたでしょうか!このように様々な場所にSDGsを学べる機会があり、教える題材もたくさんあります。ぜひ様々な視点からSDGsに向き合ってみましょう!小学生だからこそ気づく意外な視点も見つかるかもしれません!

ありがとうございました!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。