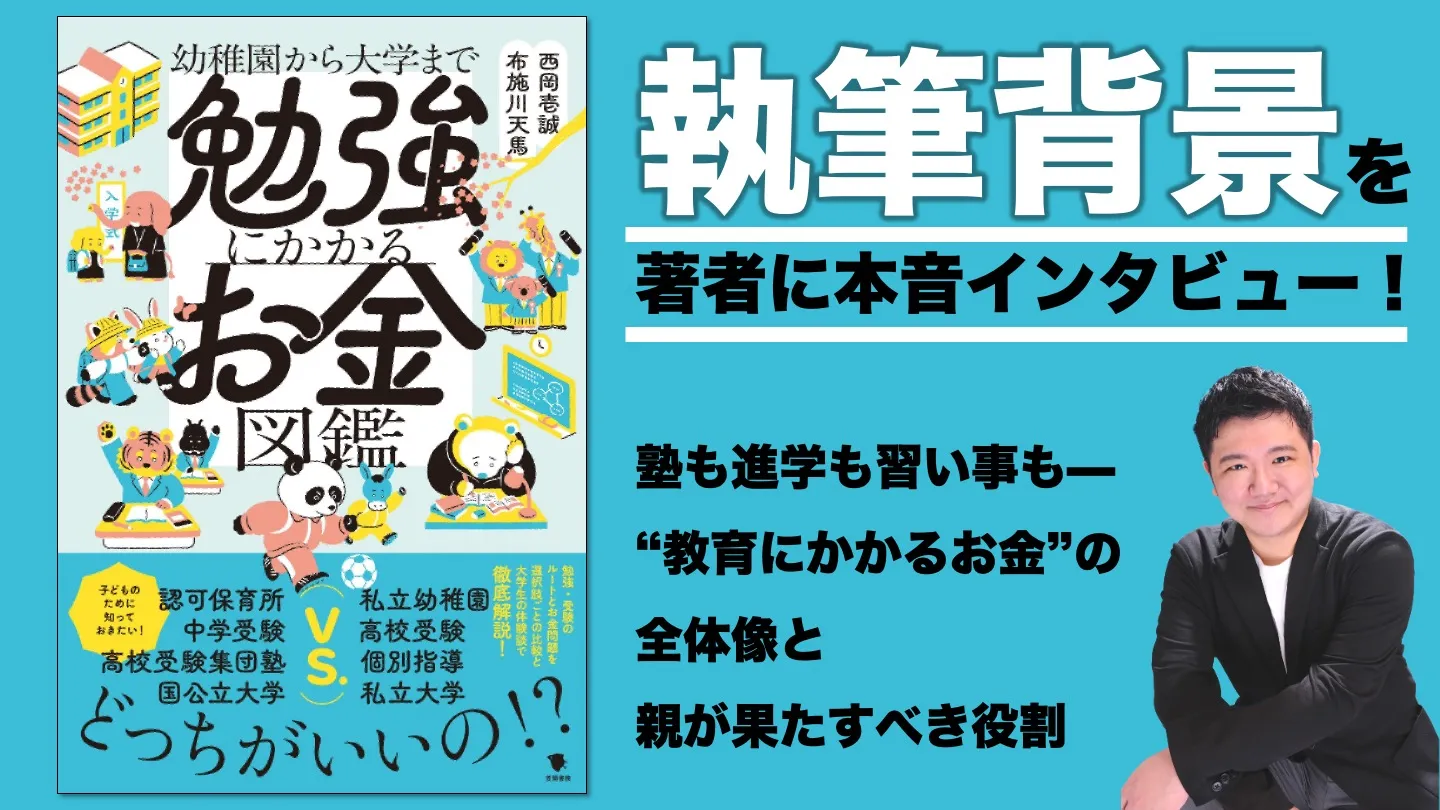

塾も進学も習い事も——“教育にかかるお金”の全体像と親が果たすべき役割とは?

「子どもの教育には、いったいいくらかかるのだろう?」

進学や塾、習い事……子どもが成長するにつれて、教育にはさまざまな形でお金がかかってきます。しかし、その全体像を具体的に知る機会は意外と少ないのではないでしょうか。

そんな教育費のリアルを、幼稚園から大学まで丁寧に図解したのが『勉強にかかるお金図鑑~幼稚園から大学まで~』。著者の布施川天馬さんは、自らの体験もふまえて、「教育はコスパでは語れない」と語ります。

今回は、教育とお金の関係、そして子どもにとっての“親の役割”まで、幅広く布施川さんにうかがいました。

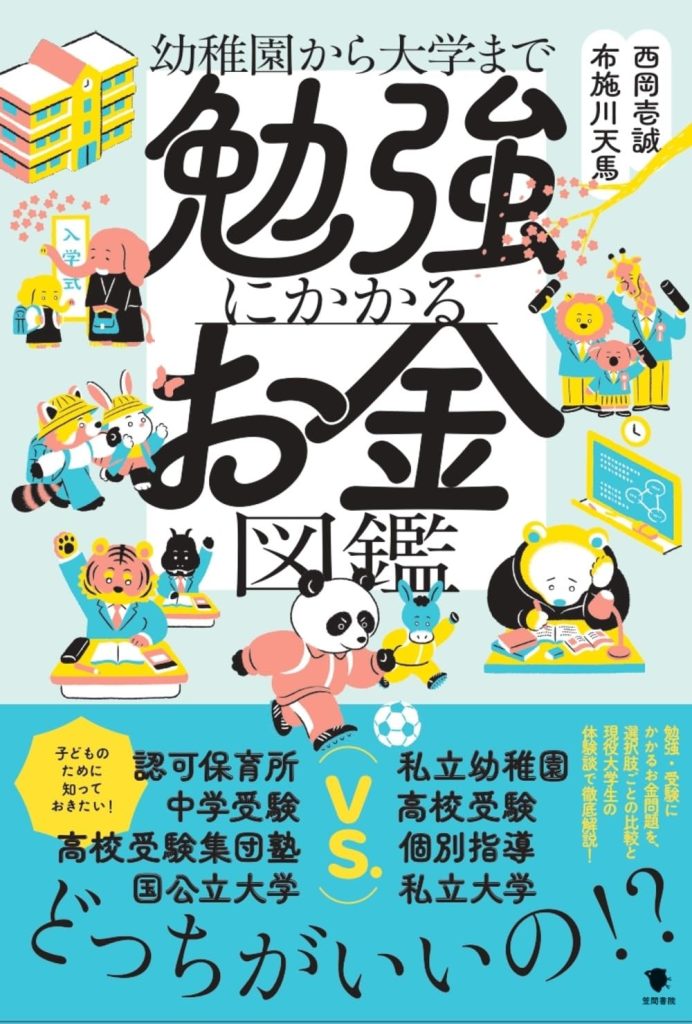

勉強にかかるお金図鑑〜幼稚園から大学まで〜

西岡壱誠 , 布施川天馬 (著)

子どものために知っておきたい!

認可保育所 vs 私⽴幼稚園、中学受験 vs ⾼校受験、⾼校受験集団塾 vs 個別指導、国公⽴⼤学 vs 私⽴⼤学、どっちがいいの!?

幼稚園から⼤学⼊学までの⼦どもの勉強・受験のルートとお⾦問題を、選択肢ごとの比較と大学生の体験談で徹底解説!

塾・家庭教師・受験料・入学金……子どもの勉強や受験にはお金がかかります。本書は、累計50万部「東大シリーズ」著者で東大カルペ・ディエム代表・西岡壱誠と、貧しい家庭に生まれながら東大合格を果たした著者・布施川天馬が、「子どもの勉強・受験にかかるお金」の問題に特化し、経験と膨大なデータをもとにまとめた一冊です。

情操教育塾vs知育教育塾など対立構造で勉強にまつわるルートとお金を徹底比較するほか、大学生による実体験レポで紹介。子どもをもつ保護者から、これから家庭を築こうというカップルまで、勉強・受験に関する疑問に答えます!

教育はお金がかかるもの

中添:『勉強にかかるお金図鑑~幼稚園から大学まで~』の著者、布施川天馬さんにお話をうかがっていきます!よろしくお願いいたします。

布施川:よろしくお願いします。

中添:まず、なぜこの本をお書きになったのでしょうか?

布施川:そうですね、教育はお金がかかるものなので、いくらかかるのかわからないと大変だからです。教育もコスパで考える人が多い時代、この本を書く意義があると思いました。

中高生もお金事情を知ってほしい

中添:この本は保護者さん向けの内容だと思うのですが、勉強にかかるお金事情は、当事者である学生さんにも知っていてほしいですか?

布施川:そうですね。とくに高校生からは知っておくべきだと思います。小中は義務教育ですが、高校からはそうではありません。わざわざ進学しているのですから、それにかかるお金事情は知っておくべきでしょう。

高校生にもなれば、経済面について考えが及ぶはずです。私は中学生の時には既に、自分の家庭の貧しさを実感していました。私は授業料免除の特待生で私立の中高一貫校に入学しましたが、特待生でなくなったら退学と言われていました。つまり、世帯年収300万の私の家庭では、授業料免除がないと私立へ通わせられないということです。さらには友人が行っている海外旅行に行ったこともない、車も持っていない。そんな状況から、迷惑はかけられないなと自然に思いましたね。

中添:僕も、自分の家庭の経済状況を知っていたので、なるべく親に負担をかけないようにと自然と勉強に身が入りました。

布施川: とはいえ、子供に「あなたの教育には○○万かかっているのよ」と親は言いづらいでしょうね。プライドだってあるでしょうし。

中添:たしかに(笑)。そこでこの本が活躍しそうですね。さまざまな教育にいくらかかるか、だいたいの値が載っていますから。家庭で具体的な話をせずとも、いくらかかっているのかイメージできそうです。あと、本の後半の「大学生22人の実例」も面白かったです。

布施川:実例をたくさん用意したのは、さまざまな教育ルートを示したかったからです。その中には「ああしておけば」という後悔が見て取れたりもしますが、だからといって、後悔が無いよう塾に行かせよう/教育投資を増やそうという話ではありません。いろいろな道筋があるんだよと、参考程度に受け取っていただきたいです。

人生はコスパじゃない!

中添:布施川さんの著者歴をふり返りますと、『東大式節約勉強法』、『東大式時間術』(扶桑社)のようにコスパ・タイパを押し出した本が出ていますね。しかし昨年出された『東大合格はいくらで買えるか?』(星海社新書)や今回の『お金図鑑』は、リアルを押し出した本だと感じるのですが……。

布施川:教育のコスパを考える前提として、リアルな情報が必要ですよね。それを提供するために今回の本を書きました。でも、コスパっていう考え方はあまり好きじゃないですね。

中添:そうなんですか!?どういうことでしょう。

布施川:「コスパ(コスト・パフォーマンス)が良い」とはこの場合、少ないお金で最大限の効果を得ることでしょうか。私がコスパを前面に押し出した本ばかり作ったのは、「勉強はキャリア形成の手段に過ぎない」と考えたからです。学歴社会の日本では、高学歴であるほど選択肢が増えていく。つまり、選択肢を増やすことが目的ですから、その過程である勉強にかかるコストが少なければ当然お得です。浮いたお金・時間を好きなことに使って、よりハッピーな人生を送れますからね。

ただ、教育って手段だけの話ではないですよね。人間社会ですから、相性や立地、ブランドなどさまざまな問題が発生する。こればかりはコスパで語れません。ですから、『お金図鑑』は「最小限のコストで教育を受けていこう」という本では断じてないのです。

お金って、それ自体に価値はないんですよ。価値あるものと交換できるチケットなだけ。お金は使ってはじめて、価値が生まれるんです。なので、お金を何に使うかが問題なのです。コスパ実現のためにお金をかけなければ、その分、価値は得にくくなるのです。

コスパばかり考えて教育にかけるお金を減らせば、受けられる教育も必然的に減ります。一方で、お金をかけて有名塾に通わせたからといって必ず合格できるという話でもありません。コスパに囚われていいことはありませんね。

『お金図鑑』のデータや実例から、どんな価値を得るためにお金を使うか、そういうことを考えてほしいです。

中添;それができれば、この本に払った分の「価値」が得られそうですね(笑)。

親の仕事は、子供が熱中できるものを探すこと

中添:布施川さんはいくつか習い事を経験されていますが、これをやっていてよかったというものはありますか?

布施川:ないですね。個人的に、どれも意味はなかったです。

中添:柔道は3年間やられていますが、これも意味はなかったですか?

布施川:そうですね。とにかく嫌いでした。通う日には熱が出たくらいです。一方で、これは習い事ではありませんが、初めは嫌いだった吹奏楽部のマーチングは、途中から好きになりました。マーチングとは、楽器を演奏しながら行進などをするパフォーマンスです。覚えることが多く、初めは嫌いでした。しかし、あるときコツをつかみ、そこから好きになりました。

このように、一定のところまで頑張ると、好きになるということがあります。ただ、どこまでやれば好きになるかはわかりません。やってみないとわからないんです。習い事や学習環境など、子供が熱中できるものを一緒に探すことが、親の仕事だと思います。

親が子供の人生をコントロールすべきでない

布施川:子供が熱中するものを一緒に探すこと、そこまでが親の仕事だと思います。それを超えて、子供をコントロールしようとすべきではありません。子供は親の道具ではないので、管理される筋合いはないのです。そもそも、一般的に子供のほうが長く生きるので、管理し通すことは不可能です。

それに子供に強い精神があれば、どんなにコントロールしようとしても歯が立ちません。親子関係が悪化するだけでしょう。不可能なうえに、逆効果なのです。

中添:なるほど。本書の「大学生22人の実例」でも「親から口出しされなかったことが大きかった」「自分の思いを親が理解してくれた」などの記述がたくさんありますね。親が子供を管理しようとしないことが大切なようです。

布施川:一方で、子供が熱中するものを一緒に探すまではやるべきです。私はこれまで100人以上の東大生に話を聞いてきました。みなさん非常に優秀でしたが、人間的に魅力を感じるかは別です。そのギャップが生まれる1つの理由は、熱中したものが少ないからかもしれません。人生で熱中した経験が多様であるほど、物事を観察する視点の数が増えていきますからね。熱中できるものを探して、さまざまな方向に矢印を伸ばしておく。そういう「窓口」が少ないと、話の引き出しも限られてしまう印象です。矢印や窓口が多い方が、子供の人生は豊かで柔軟になるでしょう。

教育のあれこれを解決する「材料」を

中添:布施川さんの今後の展望をお聞かせください。

布施川:お金事情も含め、教育をめぐる問題、議論はたくさんあります。その多くは話し合いをすれば解決に向かっていくでしょう。とはいえ、情報などの判断材料がないと、実りある話し合いはできませんよね。教育のあれこれの解決につながるような「材料」を、記事や本を通じて提供していきたいです。それによって明るい家庭が増えていけば、それが一番ですね。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。