学生時代の「試験前の一夜漬け」、社会人になってからの「プレゼン資料の丸暗記」、あるいは「新しく好きになったアイドルのメンバー20人の名前」。 人生は常に『暗記』との戦いだ。

誰もが一度は考えたことがあるはずだ。

「結局、赤シートで隠せるようにオレンジペンで書くのが一番早いのか?」

「いや、イマドキは単語カードアプリでサクサクやるべきだろ」

永遠に終わらないこの論争に終止符を打つべく、我々Carpedia編集部は、日本で最も『暗記』が得意(そうな)人たちを召喚した。

そう、現役・東大生である。

受験という暗記地獄を乗り越えてきた彼らに、「最強の暗記術」の称号をかけて、ガチでバトルをしてもらう。

【ルール説明】15分一本勝負のガチバトル

今回のルールは至ってシンプルだ。

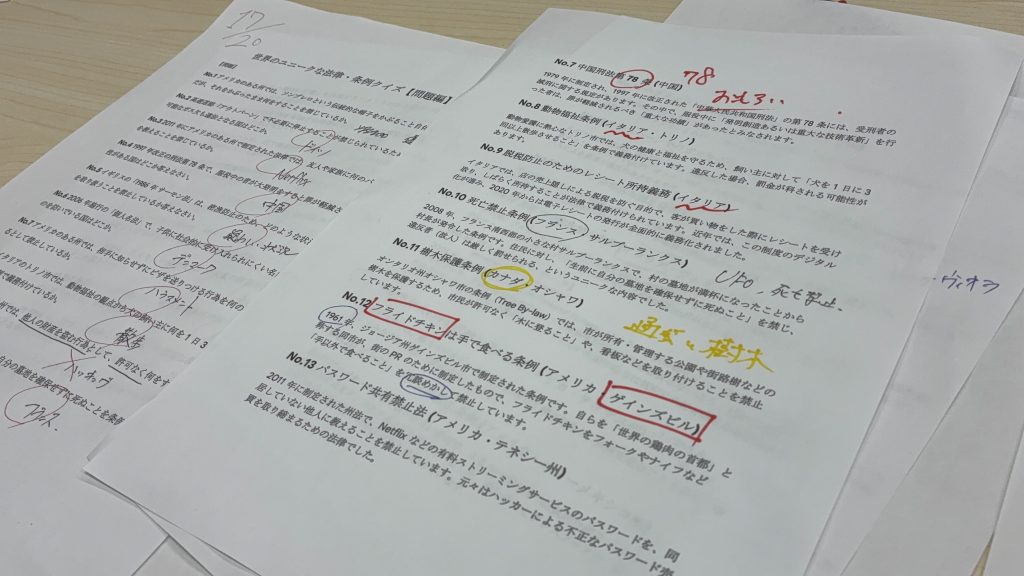

まず、彼らに覚えてもらうお題はこちら。

【お題】世界のユニークな法律・条例 20個!!

例えば、「シンガポールでは、公共の場でドリアンを持ち込むと罰金」とか、「スイスでは、日曜日に洗濯物を干してはいけない」とか。そういう「知らね〜〜」となりそうな法律ばかりを集めた。

これら20個の「法律名」、「国名」、「法律内容」のペアを、覚えてもらう。

そして、勝負を決める時間配分がこちら。

- 暗記タイム:15分

- 短期記憶テスト:15分

今回、彼らには3つの派閥に分かれて戦ってもらう。

まずは、Aチーム「紙媒体」派。 ノート、ルーズリーフ、赤ペン、赤シートなど、アナログな筆記用具のみ使用可能。

メンバーは坂木と中添。「勉強は書いてなんぼ」という、古(いにしえ)からの教えを体現する古典派だ。

勉強は書かないと覚えられない。とりあえず全力で覚えるぞー!

紙媒体と言っても、使い方はさまざま。ちょっと不安だけど工夫して上手にやリます!

続いて、Bチーム「電子媒体」派。スマートフォン、タブレット端末のみ使用可能。暗記アプリ(Quizletなど)の使用も許可する。

メンバーは廣田と寺田。暗記アプリを駆使する、スマホネイティブ世代の代表格。

タブレットでスペイン語の暗記をしていたことがあるので自信はあります。

スマホアプリで暗記はあまりやったことないけど結構面白そう!フリックの速度には自信あるよ。

そして最後は、Cチーム「お絵描き」派。 メンバーは新藤、1名。

よっしゃー!お絵描き頑張るぞー!

ん?

……お絵描き? 今お絵描きって言った?

そう、お絵描きで暗記をしていただく。

一人だけ突如現れた「画伯枠」である。

「お絵描き暗記術」とは、例えば「イギリスでは、議事堂内で死んではいけない」という法律なら、イギリスから連想される「紅茶の絵」と「議事堂の絵(🏛)」と「骸骨(💀)」にばつ印をつけて矢印で結ぶ……といった具合に、情報をビジュアル化して覚える方法だ。

まあ、よくわからんけどとりあえず頑張ってみるわ!

……とりあえず新藤さんは大丈夫そうだ。

暗記の15分間は、各チームが選んだ方法(紙・スマホ・絵)以外は使用禁止。 15分経ったら即テスト用紙を配り、どれだけ正確に覚えていたかを競う。もちろん20点満点。まさにみなさんが一度経験したであろう一夜漬けの再現である。

それでは、暗記の前に、各チームがどのような戦略を立てていったのかを見てみよう。

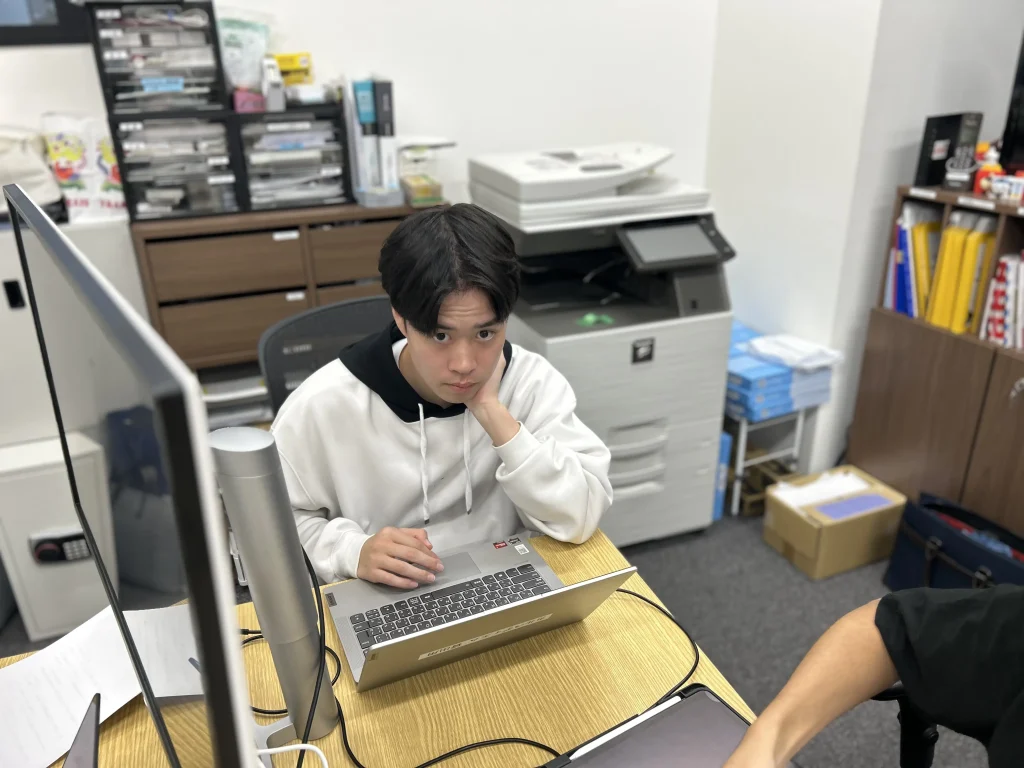

【第1フェーズ】作戦会議(15分前の攻防)

暗記開始の合図を前に、各チームは短い作戦会議に入った。 この時点で、彼らの「暗記」に対するアプローチの違いが鮮明に現れる。

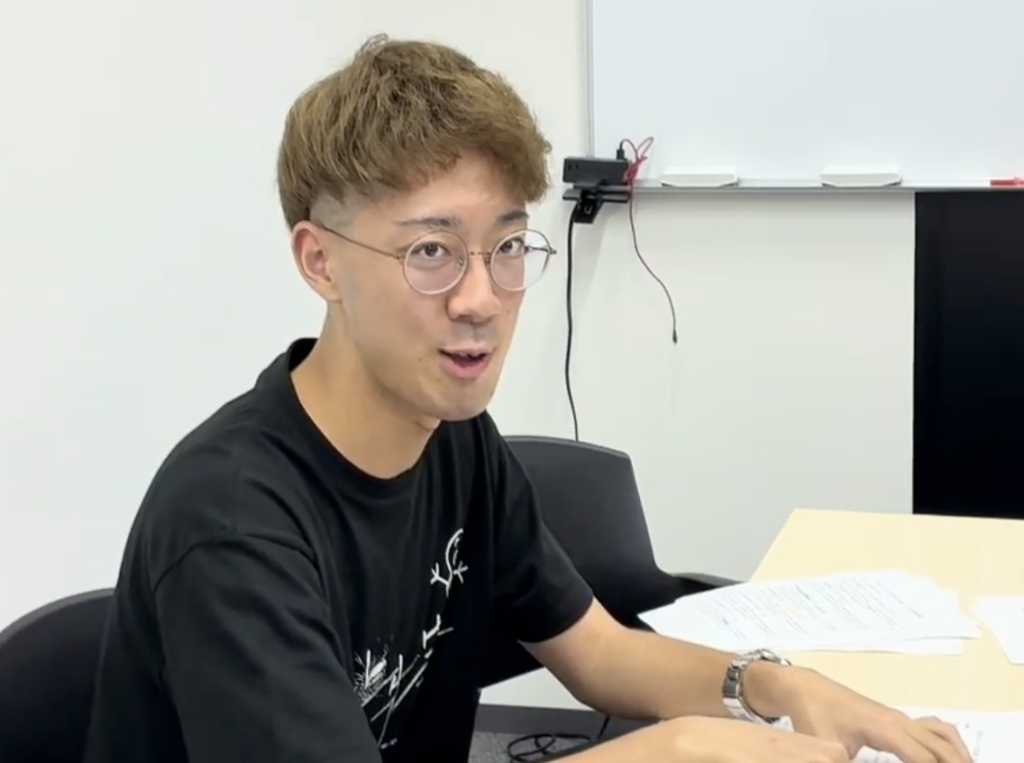

【Aチーム:紙派(坂木・中添)】

彼らは「15分をどう使うか」の議論から入った。さすがは受験戦争の勝者、タイムマネジメントの意識が高い。

(暗記時間を終えた後の)アウトプット(テスト)を考えると、暗記時間に2人で出題しあった方が効率いいですよね。

確かに。じゃあ、最後の5分で出題しあうか。…中添なら(暗記時間)どうする?

僕はまず20個の法律をグルーピングする。『食べ物系』とか『自然系』とか。共通項でまとめた方が早いかも。その後はひたすら赤ペンで書いて覚えます。

なるほど。俺は古典的に、最初からテスト形式でいく。紙を折って、間違えたものに印をつけて、ひたすら周回する。書きながら『これ出そうだな』って予想する感じで。

情報を「整理(グルーピング)」し、「能動的にアウトプット(テスト)」することを前提とした、まさに王道の戦略だ。

【Bチーム:スマホ派(寺田・廣田)】

一方、スマホ派の2人は、戦う「土俵」の準備から始まった。

これ、Quizlet(暗記アプリ)使う? でも、お題に画像とかあったら(無料版だと)入れられなくない?

あ、プレミアム(有料版)なら画像入れれるわ。法律名と国を表(おもて)にして、法律内容を裏にしよう。

効率化のために、僕は(Quizletに)後ろから入力するから、(寺田は)前から順に法律入力してほしい。

OK。じゃあ急いで打ち込もう。法律20個……。おそらく5分くらいで終わるよね。そしたらあとは10分暗記しよう。

入力したら、あとは単語テスト機能でひたすら回すしかないね。

紙派が「どう覚えるか」を議論している一方、スマホ派は「どうやって暗記ツールを作るか」に時間を割いている。この数分の差が、後に大きな意味を持つことになるとは、彼らはまだ知らない。

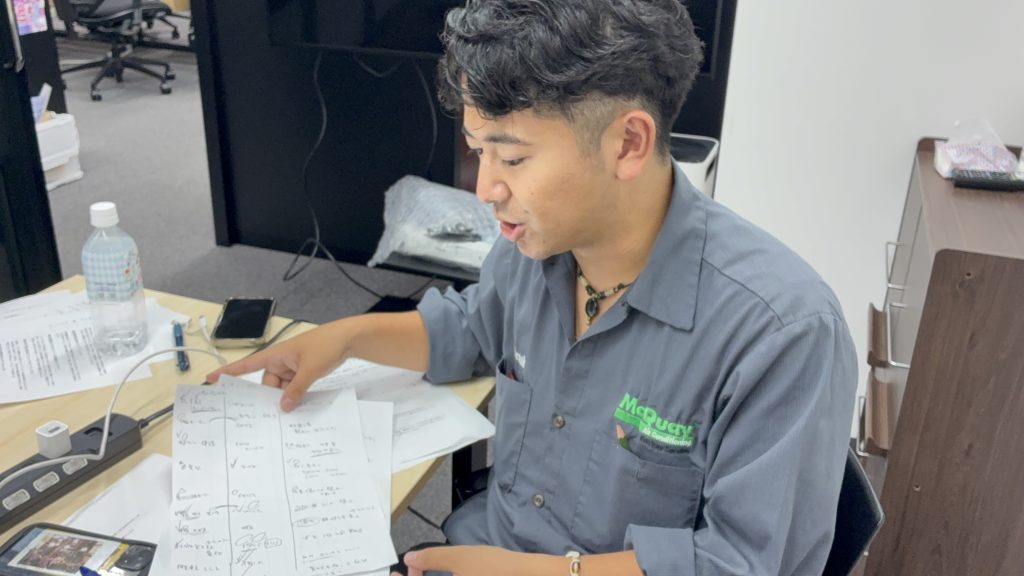

【Cチーム:お絵描き派(新藤)】

そして、画伯・新藤。

…………(無言)

無言である。 話しかけづらいほどの集中力で、ひたすら精神を統一し、絵の練習をしている模様。彼には一体どんな未来が見えているのか。

三者三様の戦略(あるいは無戦略)が出揃った。 いよいよ、運命の15分間が幕を開ける。

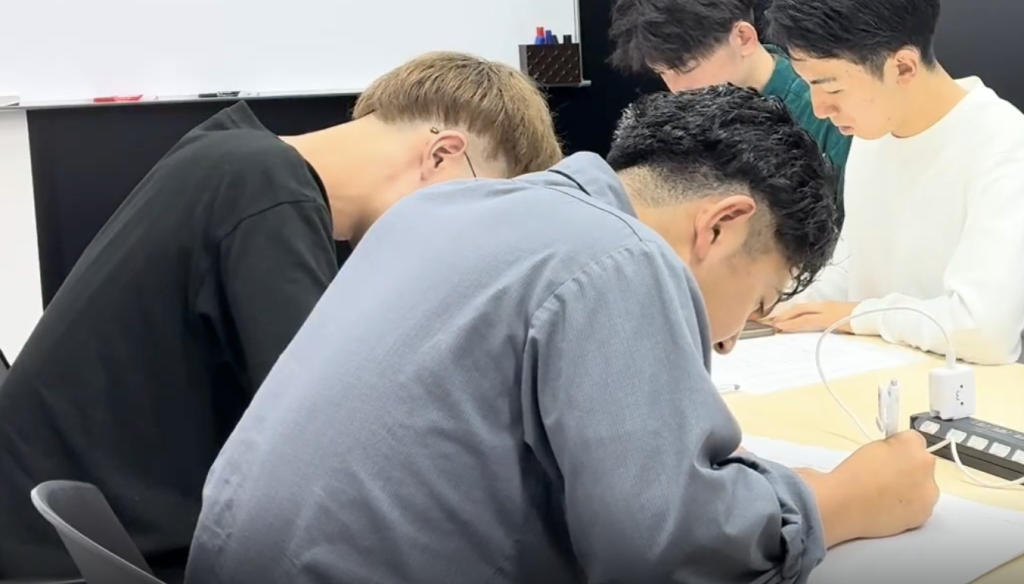

【第2フェーズ】暗記タイム(15分間の死闘)

「よーい、スタート!」

合図と共に、教室の空気は一変した。 机の上には、20個の「世界のユニークな法律」が並ぶリスト。ここから15分間、彼らは記憶の限界に挑む。

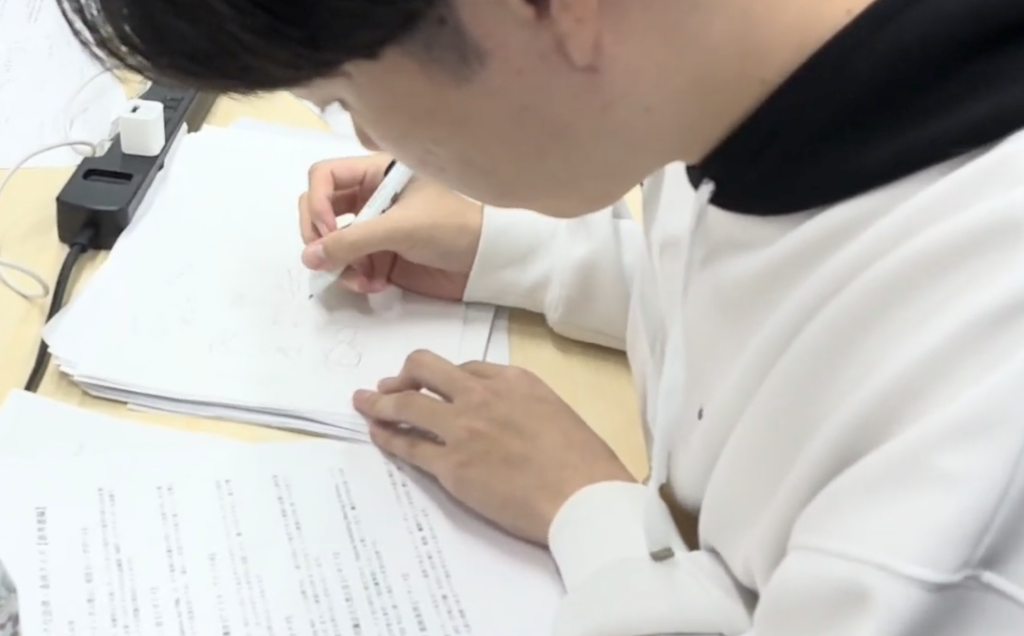

王者の風格「紙派」(坂木・中添)

開始と同時に、紙派の2人は凄まじい集中力を見せる。

中添は宣言通り、まず20個の法律を「食べ物系」「自然系」「その他」と瞬時にグルーピング。さらに「この国は青」「こっちは緑」と国ごとに色分けを開始。情報がみるみるうちに整理されていく。

一方、坂木は古典的なスタイルを貫く。紙を3〜4つに折り、隠しながらの自己テストを早々に開始している。

(開始から約7分)

坂木は、リスト全体を書く作業をわずか7分で終え、すでにテストの2周目に入っている。

「何が出るのか」を予想しながら、弱点を潰していく。

社員:中添さん、いかがですか?

ちょ、話しかけるのやめてもらっていいですか?

それはごめん。

驚異の集中力であった。

中添は、グルーピングと色分けを終え、最後は「大事そうなワードだけを赤で追う」作業に。彼らには焦りの色が見えない。

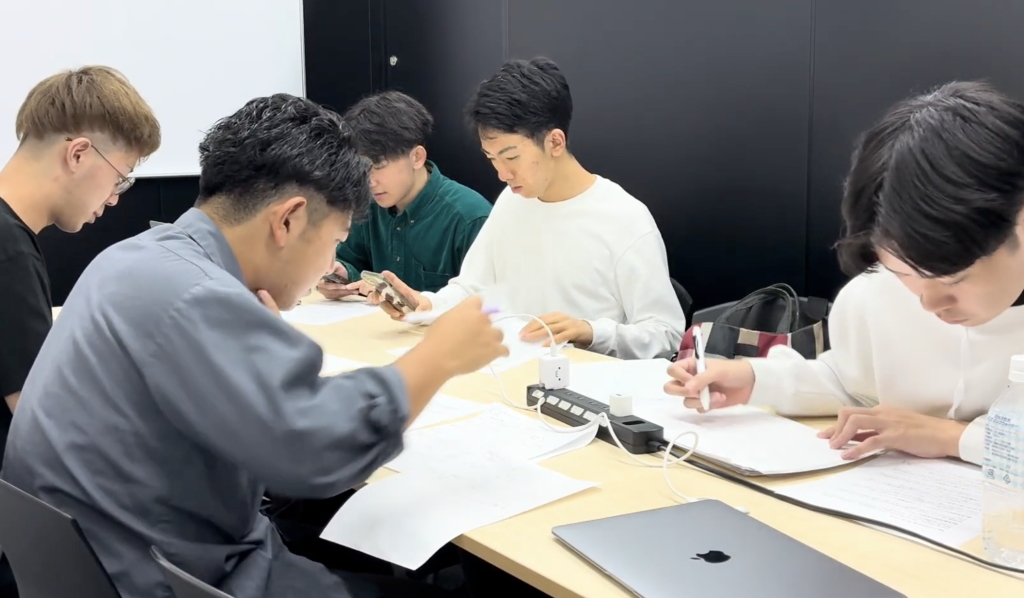

絶望のタイムロス「スマホ派」(寺田・廣田)

その頃、Bチーム(スマホ派)は窮地に立たされていた。

やばい。これ入力間に合わないかも。

彼らの戦略は「Quizlet(暗記アプリ)に全20問を登録し、テスト機能で回す」というもの。しかし、その「登録」が最大の壁となった。

法律名、国名、そして詳細な法律内容。20個のデータをゼロからスマホに打ち込む作業は、想像以上に時間を食う。

(開始から10分経過)

Aチーム(紙派)の坂木がテスト3周目に入ろうかというその時、Bチームはようやく全20問の入力が完了した。

残り5分。今から覚えるぞ!!

社員:廣田さん、なんか面白いことやってる!!!!

廣田は、登録した暗記事項を神経衰弱で覚えている。この短時間でそんなことができるのは電子媒体の特権だろう。

暗記カードの作成に10分。純粋な暗記に使える時間は、わずか5分しか残されていなかった。

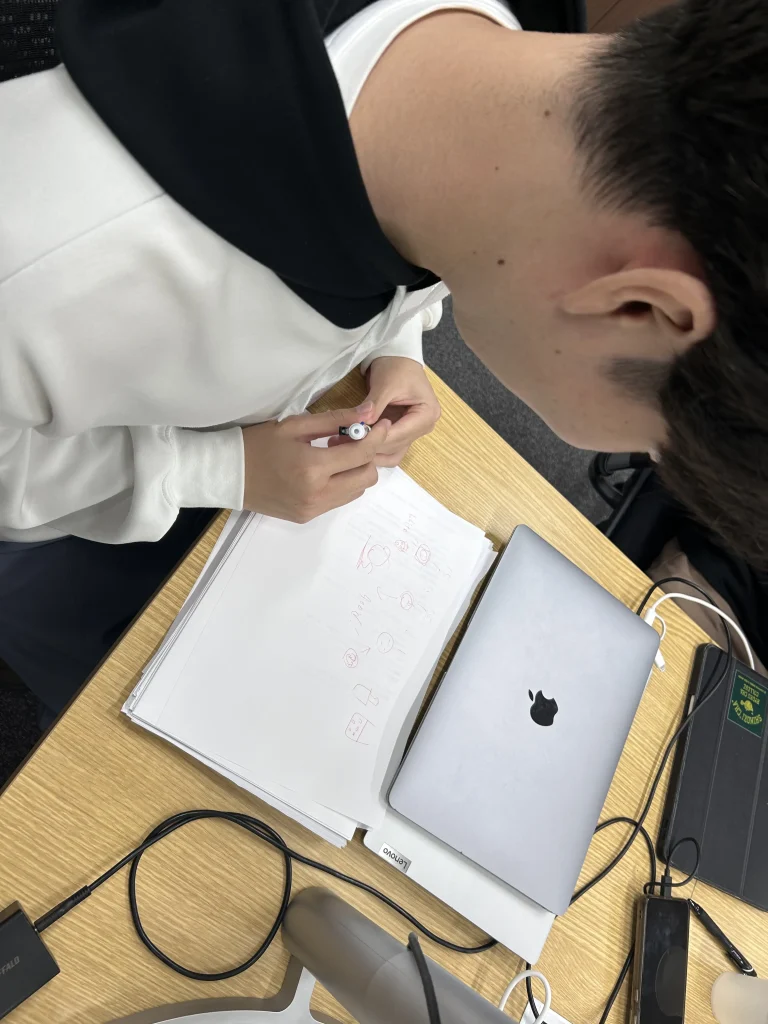

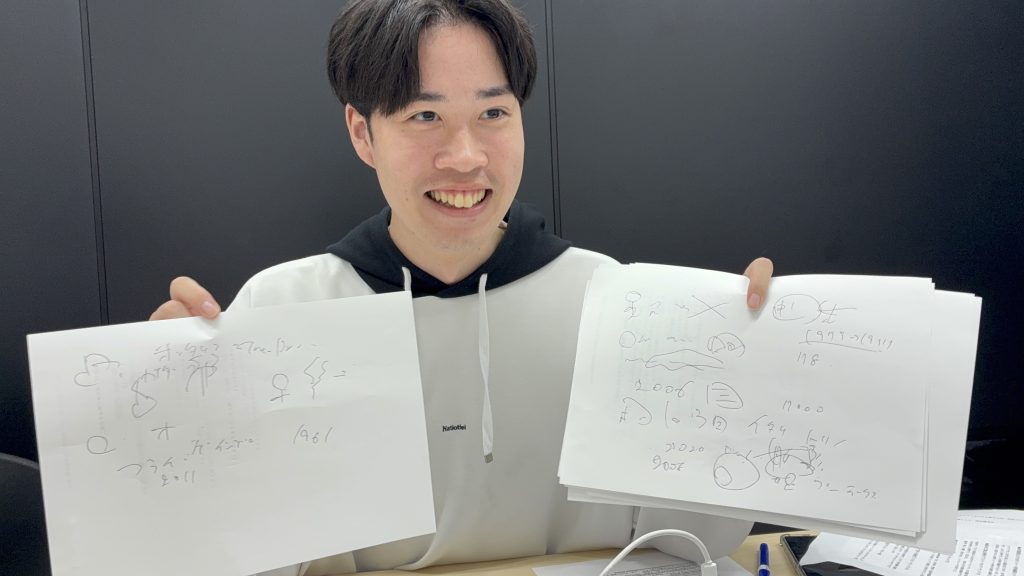

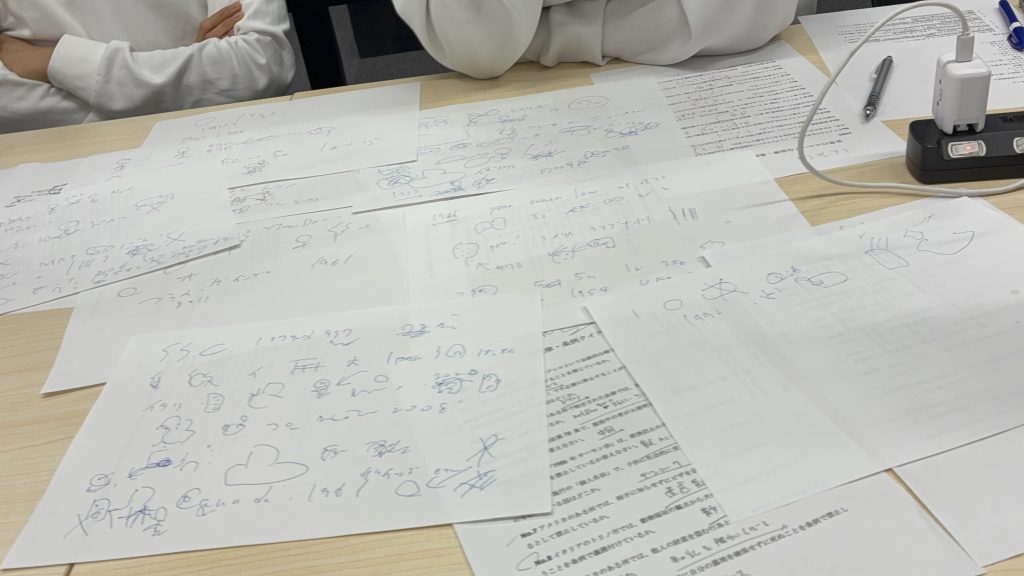

孤高のマイワールド「お絵描き派」(新藤)

……………………

そして、Cチーム(お絵描き派)の新藤。

彼はマイワールドに没入していた。 「法律」というお堅いお題を、独自の解釈で「絵」と「記号」に変換していく。

文字を書き写すよりも、「絵」にする方が圧倒的に早い。

「シンガポール、ドリアン、禁止」なら、 🇸🇬(旗) → 🍈(トゲトゲの果物) → ❌

といった調子で、新藤は驚くべきスピードで20問を描ききった。

(開始から10分経過)

スマホ派がようやく入力を終えた頃、新藤はなんと2周目の暗記(お絵描き)に入っていた。

「──終了!! ペン(とスマホ)を置いてください!」

15分間の死闘が終了。 安堵の表情を見せる紙派の2人。

「終わった…」と肩を落とすスマホ派の2人。

「ふぅ」と満足げにスケッチブックを閉じるお絵描き派の新藤。

しかし、すぐにテストとはならない。

社員: 「今から10分間の休憩に入ります。ただし、今覚えた法律のことは一切考えないでください」

そう、これはただの休憩ではない。 暗記した内容を頭の中で反芻(リハーサル)するのを防ぎ、純粋な「短期記憶の定着度」を測るための、意図的な「妨害タイム」である。

他のことに集中してもらう必要がある。……と思っていた矢先。

じゃ、ブロックブラストやるわ

急になんで?

Cチームの新藤が、おもむろにスマホを取り出し、パズルゲーム「ブロックブラスト」を始めた。 すごい切り替えの早さだ。彼にとって暗記はすでに過去のことらしい。

その様子を見て、他の参加者たちもテストとは関係のない雑談を始める。

こうして、脳内の記憶が一度「冷却」される10分間が経過した。 いよいよ、非情な「結果発表」の時間だ。果たして、10分のインターバルを経ても、彼らの記憶は残っているのか。

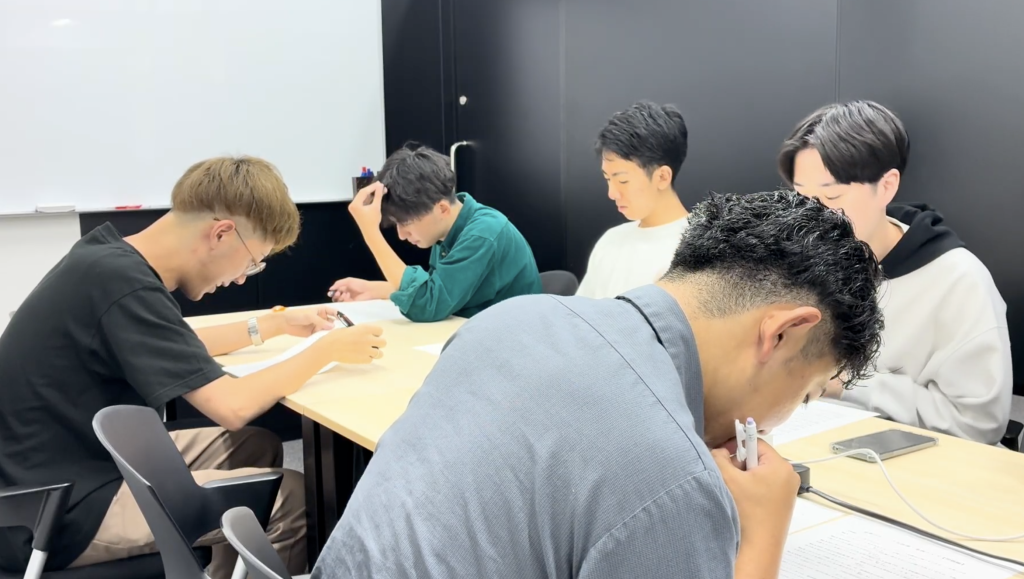

【第3フェーズ】暗記テスト&結果発表

10分間のインターバルが終了した。 参加者たちには、20個の法律リストが白紙になったテスト用紙が配られる。

社員: 「それでは、テスト時間15分です。始めてください!」

Aチーム(紙派)の2人は、開始直後から迷いなくペンが進んでいる。

特に中添のスピードが速い。 Cチーム(お絵描き)の新藤も、自分が描いた絵を思い出すように、リズミカルに回答欄を埋めていく。

対照的に、Bチーム(スマホ派)の2人は苦戦している。入力に追われ、5分しか暗記できなかったツケが回ってきたようだ。

そして、運命の採点結果が出揃った。 20点満点中、彼らは何点を取れたのか。

【結果発表】

1位:Aチーム (紙媒体)

- 中添:17点

- 坂木:16点 (チーム平均:16.5点)

2位:Cチーム (お絵描き)

- 新藤:16点

3位:Bチーム (電子媒体)

- 廣田:11点

- 寺田: 9点 (チーム平均:10.0点)

勝者は、Aチーム(紙媒体)! 平均16.5点という圧倒的な高得点で、古典的な暗記術の強さを見せつけた。

やった!!!!!!

ここまで露骨に結果が分かれるのか………

そして驚くべきは、Cチーム(お絵描き)の新藤が16点を獲得し、紙派の坂木と並んだことだ。 たった一人で乗り込んできた画伯が、王者に肉薄する大健闘を見せた。

一方、Bチーム(電子媒体)は平均10点と、上位2チームに大きく水をあけられる結果となった。

なぜ、ここまで明確な差がついたのか? 各チームの参加者に、勝因と敗因を直撃した。

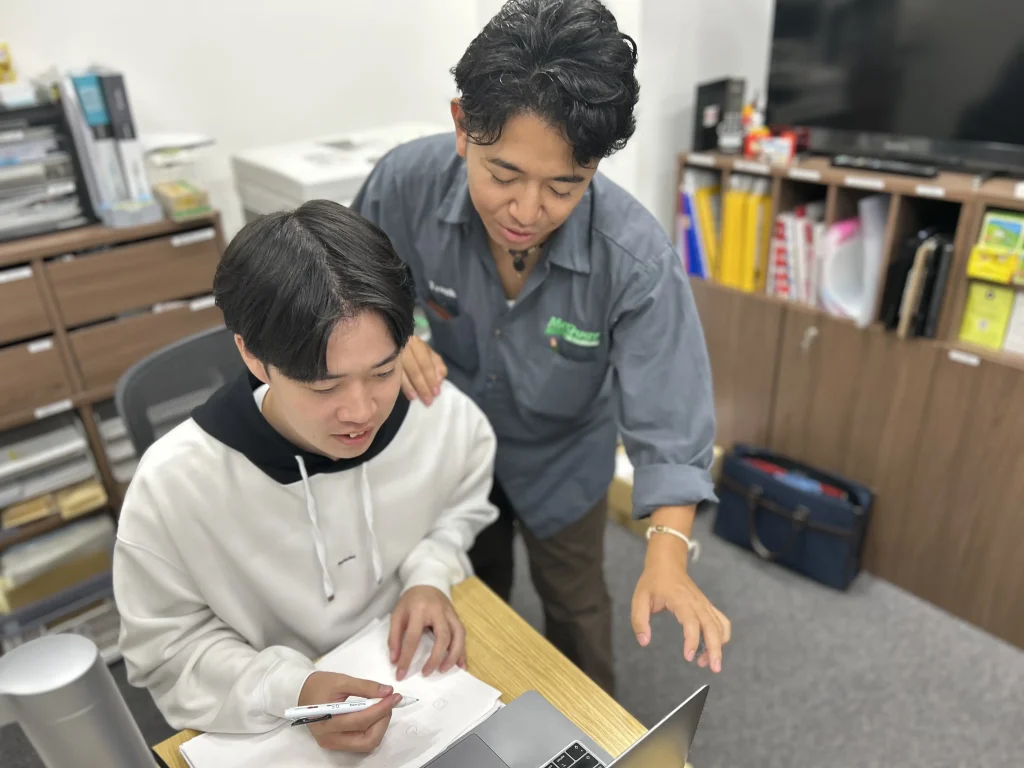

勝者と敗者の「分かれ道」(考察)

今回の勝負の分かれ目は、15分という「超短期決戦」の特性にあった。

【圧勝】紙チーム(中添・坂木)の証言

作戦通り、まず20個の法律をグルーピング(食べ物系・自然系・その他)したのが効きました。途中から『全部は間に合わない』と感じたので、国で色分けし、最後は大事そうなワードだけを赤で追う作戦に切り替えました

僕は古典的な方法で。リストをテスト形式にして、書く作業に7分。残った時間でテストを3、4周できました。書きながら『ここが出そうだな』と予想できたのも強かったです

彼らの勝因は明確だ。 「書く」というアウトプット行為そのものが記憶の定着を促すだけでなく、中添の「グルーピング(情報の整理)」や坂木の「テスト周回(弱点の反復)」といった、能動的な暗記プロセスを15分以内に組み込めたことにある。

【大健闘】お絵描きチーム(新藤)の証言

記号と絵を駆使したので、文字を書くより早く、20問を2周できました。これは強みですね

なにこれ

天才が書いた落書きみたい

周りから見ると本当に意味わかんない絵なのがおもろい

これってそもそも絵って言えるんですか

みんなひどいな

煩雑とした絵は落書きに間違われてもおかしくはないが、彼はこの方法で16点を取っている。

ただ、弱点もあって。後から思い出すのは少し難しかったのと、細かい部分や絵にしづらい概念…今回の場合『疑わしい』みたいな抽象的な言葉は、覚えきれませんでした

「お絵描き」は、情報をビジュアルイメージに変換することで、文字情報よりも早くインプットできる可能性を秘めている。 一方で、新藤が指摘するように、「抽象的な概念」の表現が難しく、細かいディテールが抜け落ちやすいという弱点も露呈した。

【惨敗】スマホチーム(寺田・廣田)の証言

敗因は明確です。まず、暗記カードに法律を打ち込む時点で10分かかりました。カードを暗記しないといけないから、まるまる打ち込む必要があったんです

全部のカードを攫(さら)うのに5分しかかからなかった。自分で打ち込む時間があれば価値があるかもしれませんが、ゼロからスタートする短期記憶には不向きでした……

ただ、暗記時間が20分なら結果もちょっと変わってきたんじゃないかな、とも思いました。

あ、そうね。それは思った。

入力が完了さえすれば暗記自体は効率がかなり良さそうだと感じたかな。

電子媒体は、「一度データ化してしまえば、テスト機能などで効率よく復習できる」という最強のメリットがある。 しかし、今回の実験では、その「データ化」という準備段階が致命的なタイムロスとなった。15分のうち10分を準備に費やし、実質5分しか暗記できなかったのだから、この点数は当然の結果と言える。

結局、最強の暗記術はどれだ?

今回の「15分一本勝負」のガチ検証。 その結果から見えた結論は、非常にシンプルだった。

結論1:超短期決戦(一夜漬け)の王者は、やはり「紙」!

「書く」「分類する」「テストする」という能動的な作業を、最も早く、効率的に行えるのが紙媒体だった。試験前夜、迷ったら書け。

結論2:「お絵描き」は、強力なダークホース。

ビジュアル化しやすいお題(歴史の年号と出来事、英単語など)であれば、紙に匹敵するスピードと記憶定着率を叩き出す可能性がある。ただし、抽象的な概念は苦手。

結論3:「電子(スマホ)」は、準備(仕込み)が命!

ゼロからのインプットには不向き。しかし、「すでにカードが完成している」状態からの復習であれば、結果は全く違っただろう。日々のコツコツとした復習にこそ、その真価が発揮される。

というわけで、今回の検証では「紙媒体」が最強の座についた。 皆さんも、目的に合わせて暗記術を使い分けてみてはいかがだろうか。

さて、実際の暗記対決の様子は近々、東大カルぺ・ディエムの公式youtubeチャンネルにアップされる予定だ。ぜひ見てみてね。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。