思考力と聞くと、ビジネスの場で用いられる大人の能力と感じる人もいるかもしれません。しかし実は、文部科学省の新しい学習指導要領に掲げられている3つの「生きる力」のひとつにあげられているほど注目されています。

本記事では、そんな思考力とは何か、どうしたら鍛えられるのかを詳しく解説しています。小学生からでも中学生からでも大人でも。どんな年齢層であっても思考力を鍛えられる方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。【2025.9.30更新】

思考力とは?

思考力とは、単に物事を記憶する力とは異なり、自らの頭で考えて答えを導き出す能力を指します。これは一つのスキルではなく、複数の能力から成り立つ複合的な力です。

中でも、物事を筋道立てて整理する「論理的思考力」、情報を鵜呑みにせず本質を見抜く「批判的思考力」、そして多様な視点から物事を捉える「多面的思考力」は、その中核をなす重要な要素です。これらの力が組み合わさることで、私たちは複雑な問題に直面したときも、自分なりの納得解を見つけ出すことができるのです。

なぜ思考力を鍛えることが必要なのか

現代は、変化が激しく情報が溢れる「正解のない時代」です。このような社会では、過去の知識や常識だけでは対応できない未知の課題に次々と直面します。

思考力を鍛えずにいると、情報に振り回されて不安になったり、他人の意見に流されてしまったりしかねません。思考力を鍛えることは、不確実な未来を自分らしく生き抜くための「羅針盤」を手に入れることに他なりません。問題の本質を捉え、冷静に判断し、主体的に未来を切り拓いていく。そのための土台となるのが、思考力なのです。

思考力を鍛えるポイント

子どもの思考力が育まれやすい環境には、いくつか共通の特徴が存在します。

思考力が身に付きやすい環境をつくる上で、意識したい重要なポイントをいくつかご紹介します。

家族でコミュニケーションを積極的にとる

子どもたちの思考力を鍛えるうえで、もっとも有効な手段が対話です。しかし、家庭内でコミュニケーションをとる際に、子どもが壁を感じてしまってはなかなか会話がうまく進みません。普段から、話が積極的に飛び交う環境や雰囲気を家族みんなでつくりだすことが、思考力を育むための大前提です。

日常の中で「〇〇くん・ちゃんはどう思う?」「なんでそう思うの?」と聞いてみたり、一緒に問題を解決したりしてみましょう。

否定せず対等に向き合う

子どもにとって、コミュニケーションを取る上での壁のひとつが、「相手にされない」ことに対する恐れです。どうせ否定されてしまうと思ってしまうと、誰でもなかなか意見や考えを述べにくくなってしまいます。最初は話にあまり筋が通っていないようでも、考える練習をしていく中で次第に論理的な話ができるようになります。初めから論理的に考えたり話したりすることができる子など滅多にいないのです。

対等な目線に立って否定せずに話を聞いてあげることで、子どもたちも積極的に考える練習ができ、思考力が向上していくでしょう。

食卓は思考力養成の絶好のチャンス!

コミュニケーションを取りたくてもなかなか子どもと話す機会が見つけられない、とお悩みの方もいるかもしれません。

実は、皆が集まりやすい食卓こそが、思考力養成につながる会話のための絶好の場なのです。最近のニュースや好きなこと、悩んでいることなど、お子さんに向けて積極的にいろいろな話を投げかけてみましょう。日常の中で、会話のしやすい空間を設けることが、子どもの思考力を育てる最大の鍵なのです。

東大生の保護者直伝、思考力が身につく環境づくり

いざ子どもたちの思考力を鍛えたいと考えても、具体的に何から始めればいいのかお悩みの方もいるかと思います。子どもたちが思考力を身に着ける第一歩は、考える習慣をつくることです。ここでは、東大生の保護者が実際に行っていたことをもとに、子どもたちの思考力を育む環境や仕掛けづくりのポイントを紹介していきます。

①考えるきっかけをつくる

読書・映画鑑賞

本や映画は、多くの思考が重ねられた末に作り上げられるものです。入念な思考が練りこまれた作品は、思考力が発展途上にある子どもたちの土台づくりに最適な材料といえます。また、本を読んだり映画を観るには、通常少なくとも1〜2時間ほどの時間が必要です。長い時間、ひとつのことに真剣に向き合う習慣も、のちに物事を考え抜く力として役に立ってきます。

映画は、どの年齢で観ても新たな発見を得られる名作がおすすめです。宮崎駿監督のジブリ映画やディズニー映画はもちろん、『サウンド・オブ・ミュージック』や『ライオンキング』などのミュージカル映画は音楽を通して楽しみながらストーリーを追うことができる親しみやすい作品でしょう。また、一見難しそうな印象を受けるチャップリン映画も、はじめはコメディー独特のおもしろい場面を楽しみながら、年齢が上がって成長する過程で繰り返し観ることで映画のメッセージを少しずつおのずとつかむことができる奥行きのある映画です。

*チャップリン『モダン・タイムズ』の名シーンはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=UwahG1s4dqI

さまざまな国の社会や文化を学ぶ

ほとんどの人は、自分の国で生まれ育つため、自国の文化や社会に揉まれながら育っていきます。しかし、慣れ親しんだ環境では予想外のことに接する機会が少なくなってしまう可能性があります。

そこで、本やドキュメンタリーなどを活用して、幼いころからさまざまな国の文化や社会について積極的に学ぶことで、子どもたちの思考によい刺激を与えることができるようになります。多様なものに触れることで「当たり前」が変化していき、さまざまな角度から物事を把握する練習を積めるのです。

ニュースや新聞に触れる

小学校高学年や中学生になってくると、しだいにニュースや新聞の内容が理解できるようになっていきます。世の中の出来事に触れることは、日々アンテナを張ってさまざまな情報を取集する習慣づくりにつながります。すなわち、思考の材料を蓄積することができるのです。また、自分の生活範囲外のできごとに日常的に触れることで、「なんで?」と考えるきっかけが生まれます。東大生の中には、小中学生の頃に小中学生向け新聞を購読していた人もいます。親しみやすいものから始めることが継続への鍵です。

また、ニュースや新聞を読むことができたら、自分の意見を家族などに話してみましょう。考えた先に、自分なりの意見を持つ練習になります。

②自分の意見を説明する機会をつくる

好きなものについて聞いてみる

人はみな、自分の好きなものとなると自然と熱心に話すものです。ですから、まずは自分の好きなことを説明する練習から始めてみましょう。例えばお子さんが野球に熱中しているならば、なぜ野球が好きなのか、野球のどこがおもしろいと思うのか、尋ねてみましょう。話が盛り上がってきたら、「野球の一番の魅力は何?」や「野球が面白いと思ったきっかけは?」などと、より突っ込んだ質問をしてみるといいかもしれません。相手に何かの魅力を伝える練習は、話に説得力を持たせる力を養うのです。

時事ニュースについて話し合う

新聞やテレビニュースに触れる習慣がついたら、次は接したニュースについて話し合う練習を始めてみましょう。時事問題について話し合うとなると難しそうな印象を受けますが、そんなに複雑なことをする必要はありません。まずは面白そうな話題に接するたびに、お子さんに感想を聞いてみましょう。感じたことや考えたことを発する機会をつくりだすのです。お子さんも、難しいことを言う必要はありません。自分が接した物事に対して、一度立ち止まって自分がどう思ったのか振り返ることが、能動的に考える習慣につながるのです。

③自力で考える習慣をつける

やりたいことを実現のための計画を立てる

例えば、お子さんがサッカー部でレギュラーになりたいと思っているとします。そこで、ついつい「頑張って」の一言で終わってしまうところ、もう一言踏み込んだ質問をしてみましょう。「どの大会までにレギュラーになりたいの?」ときいて、目標を達成させたい時期を聞いてみるのです。そこから、さらにこの大会までに目標を達成するためには、いつまでにどのようなスキルが必要なのか聞いてみましょう。こうして、目標から逆算して具体的な計画を考えることで、先を見据えて行動する力が養われます。

問題が起こったときは一緒に解決策を考える

子どもたちは、学校や部活で人間関係などさまざまな問題に直面して悩むことも少なくありません。しかし、それらは子どもたちにとっては未知の問題であっても、大人からするとすでに経験した問題であることがほとんどです。そのため、親心からついつい解決策を言ってしまいたくなってしまいます。

しかし、そこで一度立ち止まって「どうすればこの状況がよくなると思う?」と問いかけてみましょう。問題に直面したときに一度自力で考える習慣は、すぐに答えを調べずに自分で解決策を導くスキルとなります。

もめごとは互いに納得がいくまで話し合う

特に思春期のお子さんの場合、親子げんかは日常茶飯事かもしれません。しかし、けんかこそが思考力を育てる絶好のチャンスとなりうるのです。

けんかの根幹は、意見の不一致です。なぜお子さんが、そのような意見を持っているのか必ず聞いてみるようにしましょう。意見の対立する相手に、納得のいくように説明することは容易なことではありません。意見が対立したときこそ、自分の考えをわかりやすく説明する仕掛けをつくりましょう。

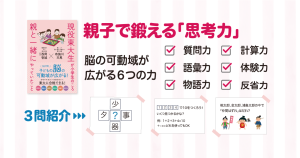

小学生からできる思考力養成法

上記の中には、小学生のお子さんにはなかなか難しい取り組みもあるかもしれません。しかし、本や映画などは年齢に応じてさまざまな作品があるため、どの学年からでも親しむことができます。また、普段から会話の中で「なぜ?」と問いかけるようにしてみましょう。周囲の物事に対して「なんで?」と疑問をもつことは、考える力を身に着ける上で重要な最初のステップとなります。

子どもたちの「生きる力」の要となる思考力は、特別な学習塾や難しい教材から生まれるものではありません。本記事でご紹介したように、日々の家庭環境と、保護者の方々との温かいコミュニケーションの中にこそ、その成長のヒントが隠されています。すぐに実践できる小さな習慣から始めて、家庭という最高の学びの場で、お子様の無限の可能性を育んでいきましょう。

監修者

西岡壱誠(にしおか・いっせい)

1996年生まれ。偏差値35から東大を目指すも、現役・一浪と2年連続で不合格。崖っぷちの状況で開発した勉強法により、偏差値70、東大模試で全国4位になり、東大合格を果たす。そのノウハウを全国の学生や学校の教師たちに伝えるため、在学中の2020年に株式会社カルペ・ディエムを設立、代表に就任。全国の高校で「リアルドラゴン桜プロジェクト」を実施、高校生に思考法・勉強法を教えているほか、教師には指導法のコンサルティングを行っている。テレビ番組『100%!アピールちゃん』(TBS系)では、タレントの小倉優子氏の早稲田大学受験をサポート。著書『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書』はシリーズ累計40万部のベストセラー。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。