今回は、東京大学工学部社会基盤学科4年の朝倉壌司(あさくら じょうじ)さんにお話を伺いました。高校2年生まで明確な志望校がなかったという朝倉さん。どのようにして東京大学を志し、現役合格を掴み取ったのでしょうか。その背景には、恩師との出会い、そして徹底した「計画性」がありました。専門である社会基盤学の魅力から、ユニークなアフリカでの経験まで、幅広く語っていただきます。

基本データ

- 氏名:朝倉 壌司(あさくら じょうじ)

- 大学/学部/学年:東京大学 工学部 社会基盤学科 4年

- 出身高校:愛知県立旭丘高校

- 出身地:愛知県名古屋市

- 得意科目:英語、物理

- 苦手科目:数学(やや苦手意識あり)

きっかけは高2の二者面談。「君の興味は学問になる」

――まず、東京大学を目指したきっかけを教えてください。

一番大きかったのは、高校2年生の時の担任の先生から勧められたことです。それまでは、正直どこの大学に行きたいとか、具体的には全く考えていませんでした。

コロナ禍で行われた二者面談で、「まだ進路が決まってないんですよ」と話したところ、先生が私の興味を丁寧に深掘りしてくださったんです。「機械に興味があるの?それともシステム?人を動かす『モノ』なのか、人の『動き』そのものなのか」といった具合に。そして、私の興味関心に合う分野として、東京大学の社会基盤学科を教えてくれました。

――先生の一言が大きかったのですね。

はい。「自分の好きなことが学問になるんだ」と知った時の衝撃は今でも覚えています。それまで、自分の興味はただの趣味の延長くらいにしか思っていませんでしたから。

先生から「他の大学にも同様の学科はあるけれど、東大は有名な先生も多いし、研究レベルも高い」と聞き、特定の大学というよりは、「この分野で日本最高峰の場所で学びたい」という思いから東大を意識するようになりました。

――出身高校は進学校とのことですが、東大は身近な存在でしたか?

そうですね。例年、浪人生も含めると30人ほどが東大に進学する高校だったので、全く現実離れした目標ではありませんでした。ただ、当時の私の成績は学年で上位10%くらい。合格圏内ではありましたが、現役合格のためにはもう一段階レベルアップが必要な「ワンチャンあるかな」という立ち位置でしたね。

また、一度地元を離れてみたかったという思いや、入学後すぐに専門分野を決めるのではなく、幅広い学問に触れられる前期教養課程に魅力を感じたのも、東大を志望した理由の一つです。

部活・文化祭と両立した受験勉強。秘訣は「朝」と「計画」

――本格的に受験勉強を始めたのはいつ頃からですか?

明確なスタートラインはないのですが、段階的に勉強時間を増やしていきました。運動部に所属し、文化祭の運営も担当していたので、高校2年の秋まではかなり忙しかったです。その頃までは、朝5時に起きて登校前に2時間ほど勉強するのが日課でした。

高2の秋に文化祭が終わり、少し時間に余裕ができてからは、朝の勉強に加えて放課後も2時間ほど勉強するようになりました。そして、高3の春に部活を引退してから本格的な受験勉強モードに入りました。ただ、高3の夏も文化祭で演劇をやっていたので、完全に勉強漬けになったのは10月頃からですね。

――どのように勉強時間を管理していたのでしょうか?

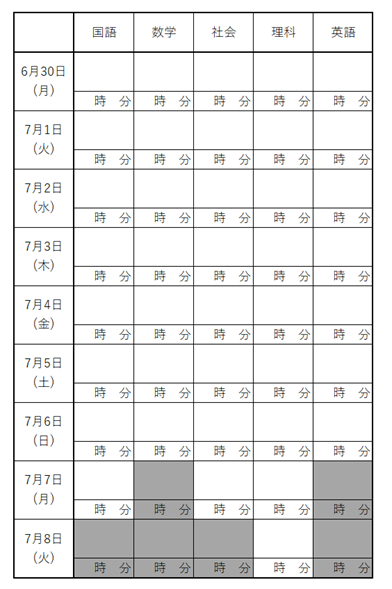

中学時代、テスト前に学校で配られる「計画票」に勉強計画を書き込むのが得意で、その習慣が高校でも役立ちました。高校では計画票がなかったので、Excelで自作して管理していましたね。

こちらが、朝倉さんが当時使っていた計画票を再現したものです。科目ごとに日々の勉強時間を「時」「分」単位で記録し、学習の進捗を「見える化」していました。

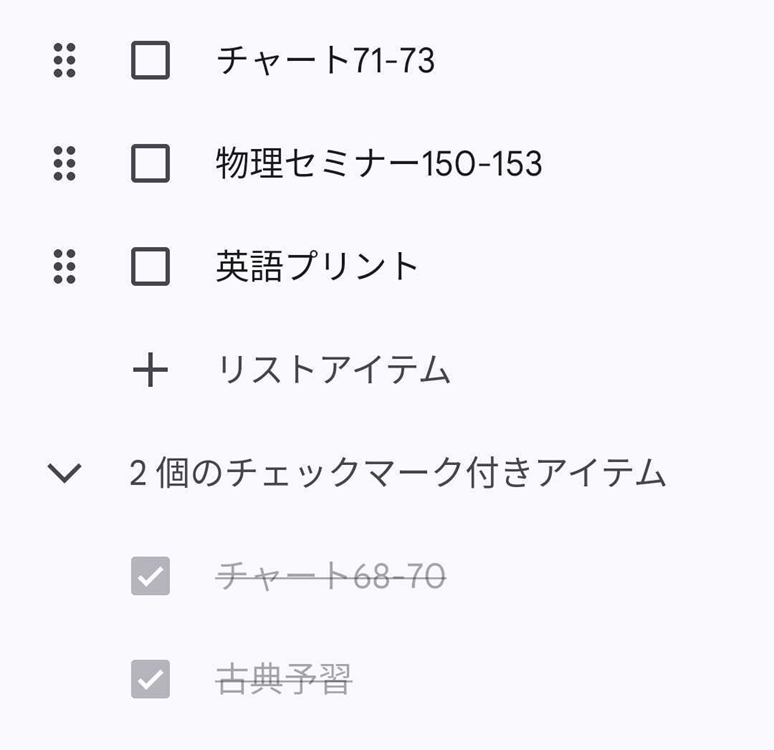

高2の秋頃からは月単位で大まかな目標を立て、それを週単位、日単位のタスクに落とし込んでいました。「何をするか決まっていないと勉強を始められない」性格なので、モチベーションを維持するためというよりは、勉強をスムーズに開始するための必須作業でした。

また、勉強中は「ポモドーロ・テクニック」のように、タスク管理アプリのタイマー機能を使って短時間集中と休憩を繰り返していました。特に、日の出を見ながら勉強する朝の時間は、静かで集中できたので好きでしたね。夜は22時には寝るようにして、朝型の生活リズムを徹底していました。

夢中になれる学問との出会い。インフラの奥深い世界

――東大に入学してみていかがでしたか?

毎日が本当に楽しいです。社会基盤学科の授業は、自分の興味のど真ん中。講義はもちろん、演習で様々な場所を訪れてプランを考えたり、シミュレーションモデルや模型を作ったりと、「やりたかったこと」を全て実現できている感覚です。周りの学生も同じような興味を持つ人が多いので、話していて刺激になります。

――「社会基盤」というと、少し漠然としたイメージがあります。具体的にはどのようなことを学ぶのでしょうか?

一言で言うと「インフラ」に関する学問ですが、その範囲は非常に広いです。例えば、橋の「構造力学」。どうすれば耐久性の高い橋を造れるかを探求します。授業では、強風によって崩落したアメリカの「タコマナローズ橋」の映像を見て、その原因を力学的に分析したりします。

他にも、河川や海岸の「流体力学」も重要な分野です。過去の降水データを統計的に分析し、「何年に一度の確率で、どれくらいの規模の洪水が起こりうるか」を予測します。それに基づいて堤防の高さを決める「計画高水」を定めたり、都市部と森林地帯での雨水の流れ方の違いを考慮して、ゲリラ豪雨対策を考えたりもします。

――文理融合の幅広い知識が必要になりそうですね。

そうなんです。だからこそ、入学前に期待していた前期教養課程で、経済学や地理、統計学といった文系の学問も学びたいと考えていました。ただ、実際は1年生の時に必修科目が非常に多く、時間割の都合で受けたい授業が取れないこともあり、その点では少しギャップを感じました。

誰も語れない「アフリカ」の話を。講師としての自分の強みと受験生へのメッセージ

――ご自身の強みや、今後伝えていきたいことは何ですか?

やはり、自分の専門分野の話です。社会基盤という分野は、機械やITのように光が当たりにくいですが、私たちの生活に不可欠で、非常に奥深い世界です。私自身、高2までその存在を知らなかったからこそ、高校生に「こんな面白い分野もあるんだよ」と伝えていきたいです。

もう一つは、アフリカでの経験についてです。ヨーロッパやアジアとは全く異なる世界に惹かれ、現地を訪れました。保育園の頃にアフリカにルーツを持つ友人がいたことが、原体験かもしれません。現地の食事や文化など、他の人があまりできないリアルな話をすることで、誰かの興味の扉を開くきっかけになれたら嬉しいです。

――最後に、受験生へメッセージをお願いします。

私自身、高校2年生まで知らなかった分野に、今の自分は夢中になっています。もっと早く知りたかったという気持ちと、この道を見つけられて本当によかったという気持ちの両方があります。

皆さんも、まずは「自分の興味が何なのか」を時間をかけて深掘りしてみてください。そして、「それはどこで学べるのか」を徹底的に調べてみてください。一人で考えるのが難しければ、私のように学校の先生や、周りの大人、大学生の力を借りるのが良いと思います。

「ここで、これを学びたい」という明確な目標が見つかれば、それが受験勉強を乗り越えるための、何よりのモチベーションになるはずです。皆さんが心からやりたいことを見つけられるよう、応援しています。

――朝倉さん、ありがとうございました!