学習効果とは、授業や課題などを経て、期待される知識やスキルを獲得できたかどうかを指す言葉です。

教育改革がどんどん進む中、うまく学習効果が出ず、どのように授業を変えていけばいいか困っている先生も多いのではないでしょうか。

今回は、学習効果を高める具体的な授業方法について、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!

なぜ学習効果が出ないのか?

そもそも、なぜ学習効果が出ないのでしょうか?

ここでは学習効果が出ない原因として考えられるものを4つ挙げていきます。

原因①受け身で授業を聞いている

まず、生徒たちが受け身で授業を聞いていて、なんとなく「わかったつもり」になっていることが考えられます。

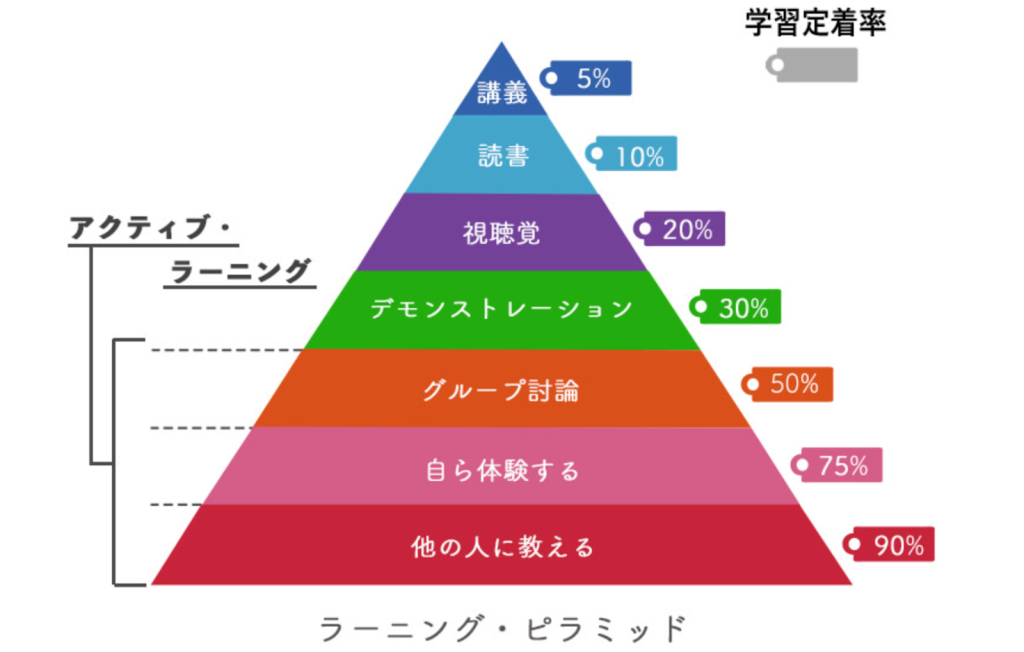

以下のような図を見たことがあるでしょうか。

これは、ラーニングピラミッドという学習方法と平均学習定着率の関係を表した図です。

出典:https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/

この図を見てみると、ただ講義を受けるだけでは、学習内容はたったの5%しか定着しないことがわかります。

つまり、先生の説明や解説を聞いて、理解したつもりになって満足しているけれど、実際はほとんどわかっておらず、テストで聞かれても答えられない可能性が非常に高いのです。

生徒が自ら思考しながら理解しようと努めない限り、学習内容は定着しません。

原因②学習目標がわからない

学習目標が不明瞭であることも原因のひとつとして挙げられます。

今何を習っているのか、どんなことを目標として学習しているのかがわからないと、生徒は学習の方向性を見失ってしまうのです。

結果、努力の優先順位をつけることができず、集中力も持続しません。

何が課題なのか、それを解決するためには何をどう考えなければならないのか、ゴールをはっきり提示し、そこにたどり着くまでのレールを敷いてあげることが大切です。

原因③知識の復習が足りていない

授業で理解したつもりでも、復習をしなければ記憶はすぐに薄れてしまいます。

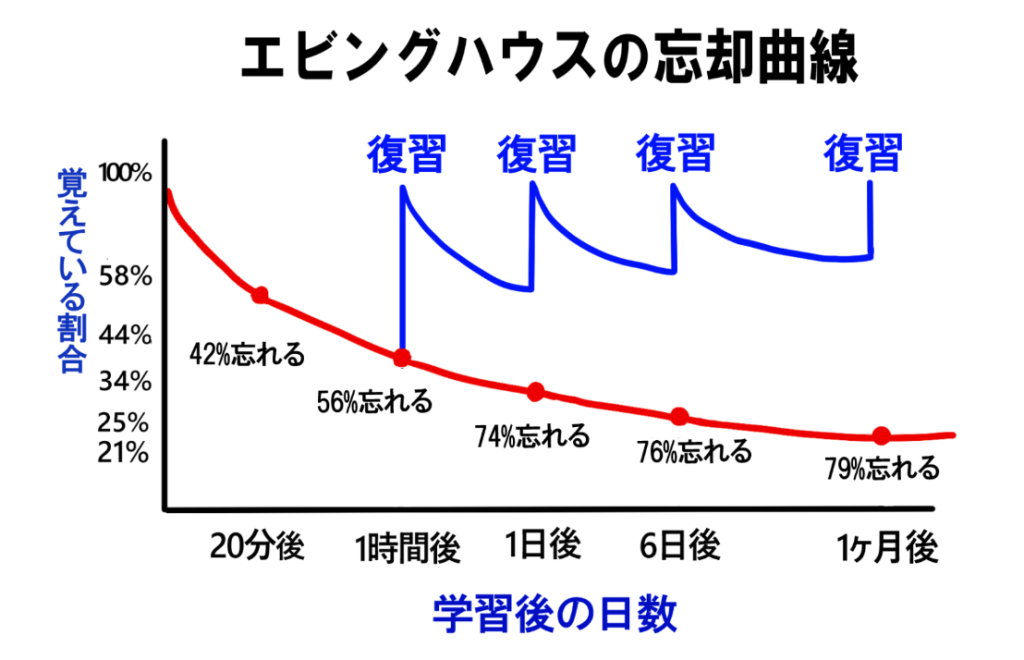

エビングハウスの忘却曲線を知っていますか? これは、人がどれくらいの速さでものごとを忘れてしまうかを示したグラフです。

まったく復習をしなければ、1日後にはほとんどの内容を忘れ去ってしまうことがわかるでしょう。

そのため授業の中でそれまでの授業内容の確認を取り入れるのはもちろんのこと、家庭学習で知識の復習を促すことが重要になってくるのです。

原因④正しい振り返りができていない

何かをできるようにするためには、「正しい努力」が必要です。

もうすでにできる部分を何度も繰り返していても、その努力は意味がなく、時間の無駄になってしまいます。

自分のできない部分を正しく分析し、そこを伸ばすために正しい努力をするためには、学習の振り返りが必須です。

理解できたこと、できなかったことを具体的に整理し、できなかったことを理解するためには何をやればいいか、学習計画を立てる。このサイクルを繰り返すことで、効率的に学習効果を出せるようになります。

そのためには、自分の学びを客観的に振り返る機会とメタ認知能力の育成が大切になってきます。

学習効果を高める授業方針3選

では、学習効果が出ない原因を分析したところで、それを改善する方法を考えていきましょう。

ここでは、学習効果を高める授業方針を3つ、詳細に解説していきます。

定期的に知識を確認する

エビングハウスの忘却曲線が示す通り、授業で学んだ知識は、放置すると時間とともに忘れてしまいます。

そこで定期的に小テストやクイズ形式で確認することが必要です。

テスト、解説、そして振り返りをセットで繰り返し行うことで、記憶が強化され、知識が長期的に定着します。

近年、知識詰め込み型のこれまでの教育が否定されつつあり、思考力を身につけさせる取り組みが進んでいます。

しかし、それを理由として知識の確認を完全になくしてしまうことは間違いです。

人間は知識や教養を組み合わせて思考するのですから、土台となる知識を定着させなければ、思考力は身につきません。

生徒同士で教え合いをさせる

ラーニングピラミッドでは、他の人に教えることで知識の定着度が90%まで上がることが示されています。

これは、説明する中でわかっていないところが明確になり、そこを効率的につぶす形で学習できるからでしょう。自分の言葉で内容を整理する過程で理解が深まり、学習内容が確実に定着するのです。

そのため、生徒同士の教え合いを授業に取り入れると、学習効果が高まると考えられます。

教え合いの方法は複数ありますが、「ジグソー法」「雪だるま式グループワーク」が効果的でしょう。

ジグソー法

学習内容を細かく分けて、グループ内の生徒で割り振り、それぞれの生徒が担当部分を完璧に理解し、最後に持ち寄った内容を教え合うことで、グループ全体ですべてを理解する学習方法です。

ジグソーパズルのピースを持ち寄って1つの絵を完成させるイメージから来ています。

雪だるま式グループワーク

与えられた課題をまずはひとりで考え、次に4人程度のグループで考えを共有してグループの考えをひとつに決め、最後にクラス全体で発表と段階に応じて協働する人数を雪だるま式に増やしていくグループワークの手法です。

グループワークの過程において様々な考えに触れられること、さらに誰かに頼り切りになることなく、自分で考える力も、協働する力も同時に身につけることができることが利点として挙げられます。

これらのグループワークの方法を取り入れれば、理解度を高めることが可能です。

相互評価→自己評価で立ち位置を正しく把握させる

理解できた部分、できなかった部分をはっきりさせなければ、それを改善するために正しい方向に向かって努力ができないため、効率的な学習は不可能です。

そこで、自分がどの程度理解できているのかを客観的に把握する機会を設けることが重要となります。

そのため相互評価としてペアやグループなどでお互いの理解度を評価することを取り入れてみましょう。このとき、評価項目や基準を示しておくと、正確な評価がしやすいでしょう。

そしてこの相互評価を踏まえて、自己評価を行うようにしましょう。

自分で自分を客観視することは一般的に難しいです。そこでまずは周りに評価してもらい、それを手がかりに自己評価をすれば、より正確に自分の立ち位置を理解することができます。

さらに学習効果を高める、「家庭学習」とのつなげ方

学習効果を高めるためにはもちろん授業方法を改善することが最優先ではありますが、家庭学習とうまくつなげることでさらに効果を高めることができます。

ここでは、家庭学習との接続として宿題の出し方のポイントを3つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

ポイント①少し前の知識の確認課題を出す

知識の確認を授業に取り入れるだけでなく、課題にも入れると学習内容のさらなる定着が見込めます。

たとえば、「前回の授業内容を3行でまとめる」「2週間前の小テストで間違えた問題をもう一度解く」など、少し前の知識を確認し、思い出させる課題を出すとよいでしょう。

ポイント②保護者に授業内容を説明させる

授業内では生徒同士での教え合いを取り入れ、家に帰ってからは保護者へ内容を説明させる。

この二段構えを使えば、さらに学習効果を高めることができます。

「今日学んだことを保護者に3分で説明する」という課題を出すだけで、生徒は自然と内容を整理し直すはずです。

保護者も学習の進み具合を把握することができ、家庭での学習支援にもつながるでしょう。

ただ、課題や学習に協力的でない家庭も一定存在するので、家庭環境を踏まえつつ、先生が適度に生徒をサポートする必要があります。

保護者に聞いてもらえなくても、机にぬいぐるみを置いて、それを相手に見立てて説明するだけでも効果はあるようです。

家庭の状況や生徒の特性を踏まえて、臨機応変に対応するようにしましょう。

ポイント③学習計画を立てさせる「けテぶれ学習法」を使う

生徒が自分の不得手、足りない箇所を改善する学習計画を自ら立て、それに沿って勉強する「計画→テスト→分析→練習」のサイクルを回して学習する手法のことを「けテぶれ学習法」と呼びます。

これを用いれば、生徒一人ひとりが自分に合った効率的な学習をすることが可能になります。

一律の課題を出すと、どうしても個人の学習進度に合わせることができず、成績のよい生徒にとっても、そのレベルに達していない生徒にとっても時間の無駄になってしまいます。

この問題を解決するためにも、自分で課題を決める「けテぶれ学習法」は有効です。ぜひ取り入れてみましょう。

東大生が実際に使っていた学習効果を高める方法

この節では東大生が実際に使っていた学習効果を高める方法を2つ紹介します。

これまでに紹介した方法に加えて、これらの方法を生徒の勉強にぜひ取り入れてみてください。

エピソードと絡めて覚える

暗記物は「エピソードと絡めて」覚えると、定着しやすいことが知られています。

何か大きなできごとが起こったときに聴いていた曲を、数年経ってもう一度聴き直すと、そのときの記憶が鮮明に蘇ってきた思い出はありませんか?

これはその曲をエピソードとセットで頭が覚えているから起こることです。

このエピソード記憶を応用し、意図的にエピソードを絡めることで、覚えづらい暗記物も定着しやすくなります。

実際に私は授業内で先生が言ったギャグは、どのようなものであれノートにメモするようにしていました。そうすることで、「あのとき、先生がこう言っていたな」と思い出すことができるのです。

また、覚えにくい問題をまとめて、友達とクイズを出し合い、友達との会話とセットで頭に入れるという方法も使っていました。

生徒が日々のできごとと覚えるべきことを一緒に頭に入れられるように、刺激的な授業や課題を取り入れてみましょう。

自分の言葉に言い換えてノートを取る

ただ先生が黒板に書いたことを無心でそのままノートに写すだけでは、内容はほとんど頭に残らないでしょう。

そこで、私は先生が言ったことと書いたことを自分の言葉に言い換えて、まとめてノートに書くようにしていました。

その際「つまり、先生はこういうことを言いたいんだな」「結局、これを伝えたいんだな」と、先生が言いたいことを汲み取って、メモを残すように心掛けていました。

この工夫によって、「ただ写す」だけの行為が「噛み砕き、要点を掴んでまとめる」思考を伴う作業に変わります。

先生側からできる工夫としては、生徒たちが自分の言葉でノートをまとめられるように促すことが大切です。

生徒が学習内容をまとめるためのプリントを用意して、それを使って授業をするのもひとつの手でしょう。また、うまくまとめられている生徒のノートを教室に貼り出したり、電子ツールで共有したりすれば、他の生徒が参考にできます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

学習効果を高めるためには目標を明確にすること、考えながら授業を聴くこと、思考の土台となる知識を固めること、そして自分の理解度を把握し、次の学習につなげることが大事です。

生徒がこれらのポイントを意識して学習に取り組めるように、授業や課題を工夫してみてください。

一人ひとりの学習効果を高めるための参考になれば幸いです。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。