文部科学省が発表した新しい学習指導要領に「カリキュラムマネジメント」という構想があります。

今の時代を生きる子どもたちに欠かせないといわれるこの取り組みは、一体、何なのでしょうか?この記事では学年別に授業や学習計画に組み込む際の実践方法についてお伝えします。

カリキュラムマネジメントとは?

文部科学省が発表した学習指導要領によると、カリキュラムマネジメントは

| 「社会に開かれた教育課程」の理念の実現に向けて、学校教育に関わるさまざまな取組を、教育課程を中心に据えながら、組織的かつ計画的に実施し、教育活動の質の向上につなげていくこと |

とされています。

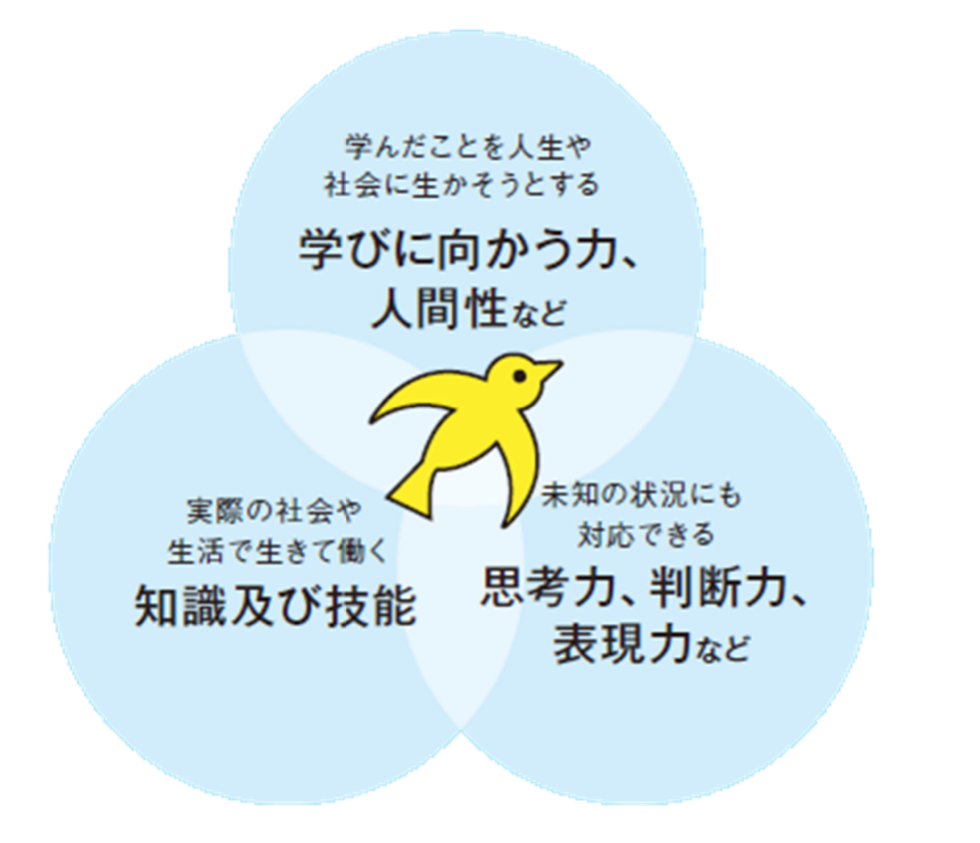

また変化の激しい時代に子どもたちに必要な資質・能力が以下の3つの柱で整理されています。

つまり、これらの力を身につけられるように、学校側が学校の教育目標や目指す子ども像を地域社会と共有しながら、組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことが必要とされているのです。

【学年別】カリキュラムマネジメントを通して養いたい力

小学1〜2年生

・挨拶などの基本的な生活習慣を身に付けること

・普悪を判断し、してはならないことをしないこと

・社会生活上のきまりを守ること。

小学3〜4年生

・善悪を判断し、正しいと判断したことを行うこと

・身近な人々と協力市助け合うこと

・集団や社会のきまりを守ること

小学5〜6年生

・相手の考え方や立場を理解して支え合うこと

・法やきまりの意義を理解して進んで守ること

・集団生活の充実に努めること

・伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重すること

高学年になるにつれて、より広い社会で生活するために欠かせない、人と人との関わり方、文化や多様性についての記載が多くなることが読み取れます。

どう学習計画に組み込めば良いのか

いきなり「総合的な学習の時間」の目標を、学校の教育目標と関連づけて設定してほしいと言われても…。

他教科との関連を重視した授業を組み立てろと言われても…。

そう感じる先生方は少なくありません。

ここではカリキュラムマネジメントを学習計画に組み込む際のポイントや具体例について、以下の3点に沿ってお伝えします。

① 教師が連携し、複数の教科との連携を図りながら授業をつくる

② 学校教育の効果を常に検証して改善する

③ 地域と連携し、よりよい学校教育を目指す

教科横断的な授業の例

社会と関連づける

例えば、「私たちと現代社会」について学習する授業では、現代社会を捉える枠組みとして、課題を追究したり解決したりする活動を取り入れることができます。

・ 生徒たちで対立するトピックについて話し合い、合意形成をする。

例)AIってなんだろう?積極的に使用するべき?

・人間が社会的存在であることを知り、契約の重要性やそれを守ることの意義について理解する。

例)契約と約束の違いってなんだろう?お金を計画的に使うにはどうすれば良いだろう?

総合的な時間に「クラス会議」を行う

「総合的な時間」にどのような授業を実施するかは学校に委ねられています。だからこそ何をすればよいのか分かりにくいものですよね。

そのように迷った際に、クラス会議を取り入れるのはいかがでしょうか?

クラス会議は、愛知教育大学非常勤講師を務める深見太一先生が学級経営のノウハウとして発信している手段で、クラスに属する生徒がクラスの問題を子ども全員で話し合い、解決策を考える会議のことです。

椅子を丸くつなげ、ぬいぐるみを持って皆で回しながら話すので、普段あまり発言しない子にも話す順番が必ず回ってきます。取り上げるテーマも学級会だとクラスの事に限定していますが、クラス会議では「習い事で嫌なことがあった」とか「親が怖いよ」といった個人的な悩みも相談できます。

そうして子どもたちで話すうちに、同じ思いをもっている子が何人か出てきて、なんだか安心したり、自分だけじゃなかったんだ…!と気づくことができます。

困ってるときに皆に相談すると共感してくれる仲間がいたり、解決策を一緒に皆が考えてくれることで、クラス内で心理的安全性が生まれたり、コミュニケーション力を伸ばしたりできるかもしれません。

効果検証をするために

カリキュラムマネジメントに取り組む上で、PDCAを回すことは実はとても大切です。

Plan(計画)では、職員同士で学校の教育目標や目指す子ども像を話しあうだけでなく、現在の子どもたちの実態と目指す子どもたちの像を照らし合わせ、そのギャップを埋めるために必要な資質・能力は何か?その資質・能力を伸ばす方法は何か?身近な地域や人で使える資源(リソース)はあるか?などを共有してみるのがいいかもしれません。

実際にDo(行動)してそのCheck(評価)をする際には、以下のことを振り返ってみてください。

・学校の教育目標はどれほど達成できているか

・本年度の目標はどれほど実現できているか

・子どもたちは何をどのように学んだか

・学校/教員は子ども一人一人の発達をどのように支援したか

・子どもたちはその結果、何が身についたか

・学校の指導体制は適切だったか

・家庭や地域との連携・協働はどれくらいできたか

そこで出てきた課題を、次の学期で活かしてみるとより具体的な効果検証ができるようになるかもしれません。

地域連携をするために

教科書は、いろいろな学校で同じものを使用しているので、地域や学校の特色は考えられていません。地域とより共生した学校教育を目指すには、その土地の環境、地域の住民、そして何より学校に通う子どもたちの実態を把握し、生かすことが大切です。

例えば、

・豊かな自然に囲まれた土地か、高層マンションが密集する市街地なのか

・下校の見守りなど学校のイベントに参加してくれる家庭が多いのか、共働きの家庭が多いのか

・休み時間に校庭や体育館で遊ぶ子が多いのか、教室で遊ぶ子が多いのか

などが挙げられます。

学校を取り巻く環境を知り、多くの人を巻き込んで子どもたちを支え合える、そんな教育現場はすてきですよね…!