生徒の探究学習をうまくリードしたい、でもどんなワークシートを使えばいいかわからない……。そんな悩みを抱えている先生は多いことでしょう。

学習指導要領の改訂に伴い、必修化された「探究学習」。従来の知識獲得型の勉強とは異なり、変動の大きいこれからの時代を生き抜く術を身につけるための教科ですが、いざそれを主導しようとしても、まだノウハウが確立しておらず、難しいのではないでしょうか。

そこで今回は、探究学習を深めるワークシートについて、探究学習の流れに沿った具体例やポイントを、東京大学教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!

探究学習におけるワークシートの役割とは?

そもそも、探究学習においてワークシートを使うと、どんな効果があるのでしょうか。

目的を持ってワークシートを作成するためにも、その役割をまずは理解しておきましょう。

生徒の思考を可視化する

1つ目の役割は「生徒の思考を可視化する」というものです。ワークシートを使うことで、頭の中だけでは曖昧になりがちな思考を整理し、他者と共有できる状態に持っていくことができます。

「どこに関心を持っているのか」「どんな問いを突き詰めようとしているのか」「何につまずいているのか」など、生徒一人ひとりの現状を正しく把握し、先生として適切なアドバイスをするためには、ワークシートを活用してアイデアや疑問を「見える形」にする必要があるのです。

探究の流れを整理・記録する

2つ目は「探究の流れを整理・記録する」ことです。

探究学習は「課題設定→情報収集→分析→まとめ→発表→振り返り」という流れから成りますが、生徒がこのプロセスを意識せずに探究を進めると、活動が断片的になってしまいます。そのため、過去・現在・未来の活動を整理する必要があるのです。

こうして一連のプロセスをまとめることは、生徒が学びを自分で管理し、次にやるべきことを正しく判断する力を身につけることにもつながります。

学習の振り返りや発表準備につなげる

探究学習の成果は、単に調べたことをまとめるだけでなく、「自分は何を学び、どう考えたのか」を振り返ることでさらに深まります。ワークシートはその振り返りをサポートするツールにもなるのです。

また、まとめシートなどはそのまま発表にも使えるかもしれません。少なくとも、発表を構成するのには役立つでしょう。

こうした記録があることで、学習の成果を他者に伝えられるようになり、生徒が自身の成長を実感できるのです。

探究学習に使えるワークシートの用途別具体例

では、実際にワークシートの具体例を見ていきましょう。

探究学習にはある程度決まった流れがあるので、それぞれの段階で使えるワークシートの型を解説していきます。

課題を見つけ、問いを立てる段階

まず始めに、探究の出発点である課題を見つけ、問いを立てる段階で使える具体例を3つ紹介します。

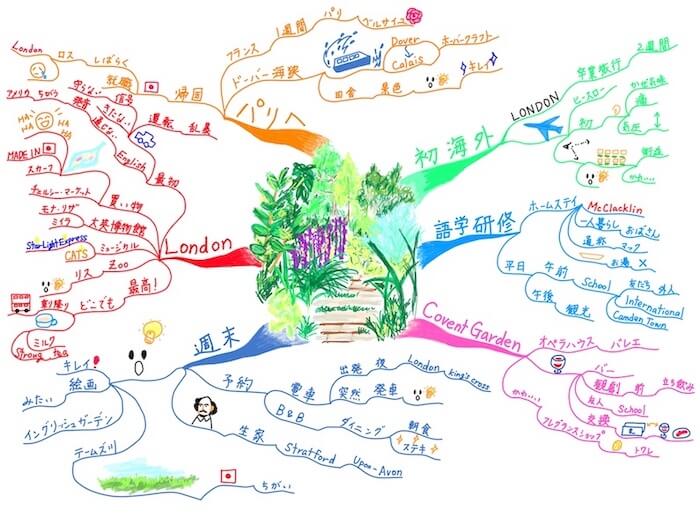

①マインドマップ:中心のキーワードから放射状に関連する言葉やイメージを広げ、思考やアイデアを視覚的に表現・整理する方法。生徒の興味や関心を見える化するのに使えます。

出典:https://www.mindmap-school.jp/mindmap/mindmap-law/

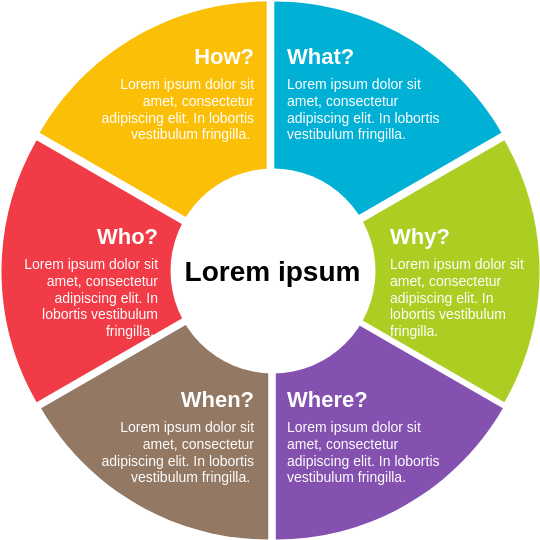

②5W1Hチャート:「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」の5W1Hを使って切り口を広げる方法。テーマから問いへと発展させるときに使えます。

出典:https://online.visual-paradigm.com/ja/diagrams/templates/5w1h/5w1h-chart/

③モチベーション曲線:自分の人生を振り返り、いつどんなときにやりがいを感じたか、充実していたか、逆にいつどんなときにやる気をなくしたのか、気持ちが落ち込んだのかをグラフで表現する方法。主に就活の自己分析などでも使われていますが、探究テーマを決める際に自身の興味や関心を可視化するために使うこともできるでしょう。

情報を集め、分析・検討する段階

次に、問いに対する自分の考えや仮説を検証するため、情報を集めていく必要があります。この段階で使える3種類のワークシートを紹介します。

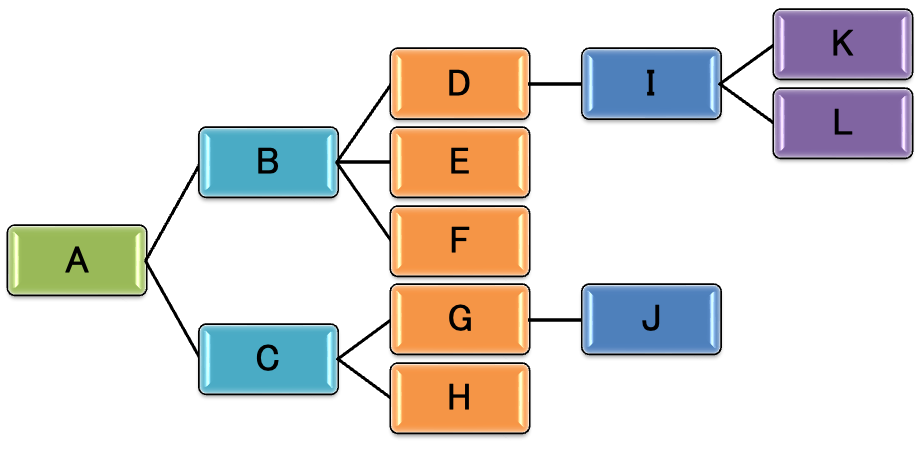

①ロジックツリー:左端に問題や課題を書いて、その原因として考えられるものを次の列に列挙し、さらにその原因を右隣に並べ……このサイクルを繰り返し、「なぜ?」「どうやって?」と問い続けることで問題や課題の構造を明らかにする方法。問いを細かく分解し、情報を整理するために使うことができます。

出典:ビジネスフレームワーク

②PMIシート:あるテーマや解決策について、メリット(Plus)、デメリット(Minus)、面白い点(Interesting)を整理するワークシート。問いに対する仮説を検証する際に有効です。

参考…NHK出版

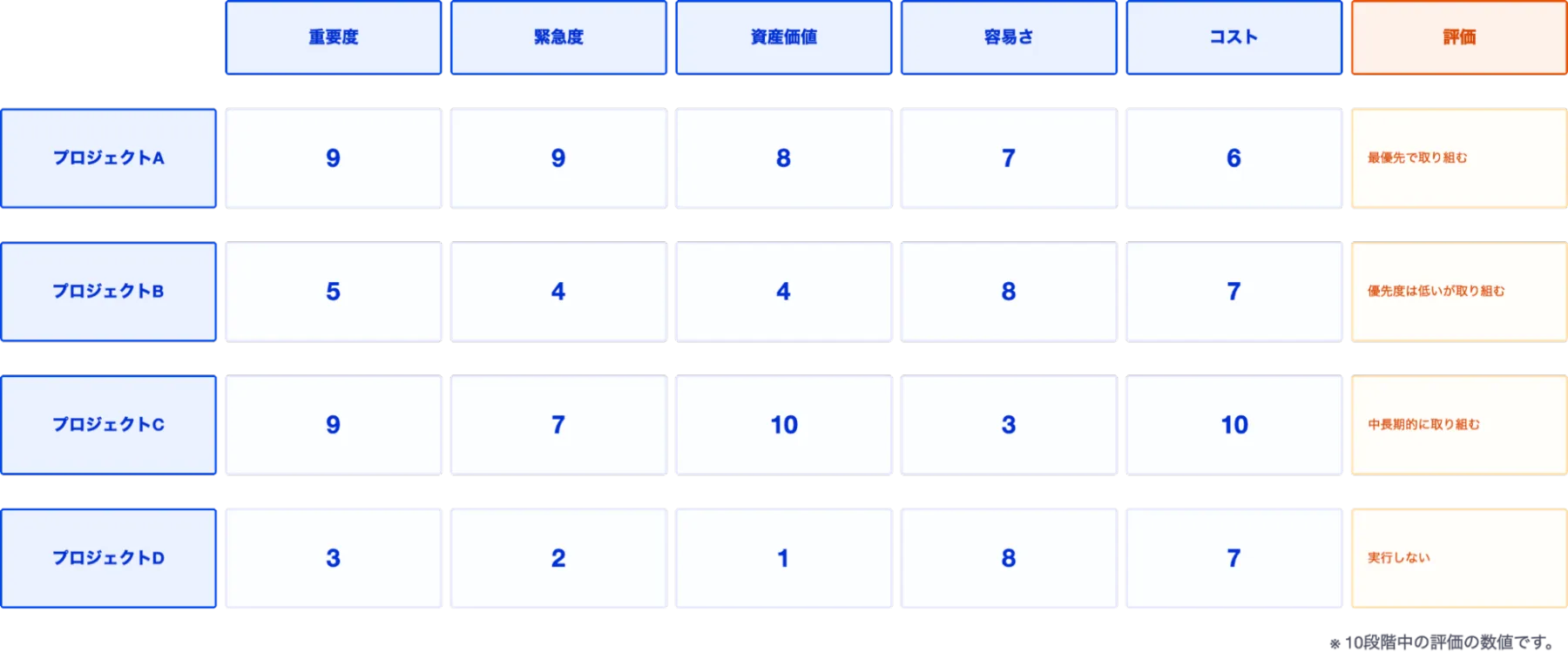

③マトリックス図:マトリックス図とは、行と列がそれぞれ複数の要素で構成された、物事を何かの度合い、評価軸に沿って整理するための図。特に、2つの要素の高低を比較する下図のような4象限マトリックスがよく使われます。課題の解決策をいくつか考えて、その実現可能性と効果範囲を比較するなど、情報分析に有効です。

出典:https://product.strap.app/magazine/post/knowhow_matrics

発表や振り返りの段階

以下の2つは、探究の最後の段階である、発表や振り返りのときに使えるワークシートです。何を学んだか言語化し、自身の成果をメタ的に評価することで、探究学習は一層意味を持つものとなります。

①KWLチャート:「知っていること(Know)」「知りたいこと(What to know)」「学んだこと(Learned)」を分類するチャート。探究学習の始めに、知っていることと知りたいことを書いておき、すべての工程が終わったあとに学んだことを書くと成長を実感できます。

参考…全国学校図書館協議会

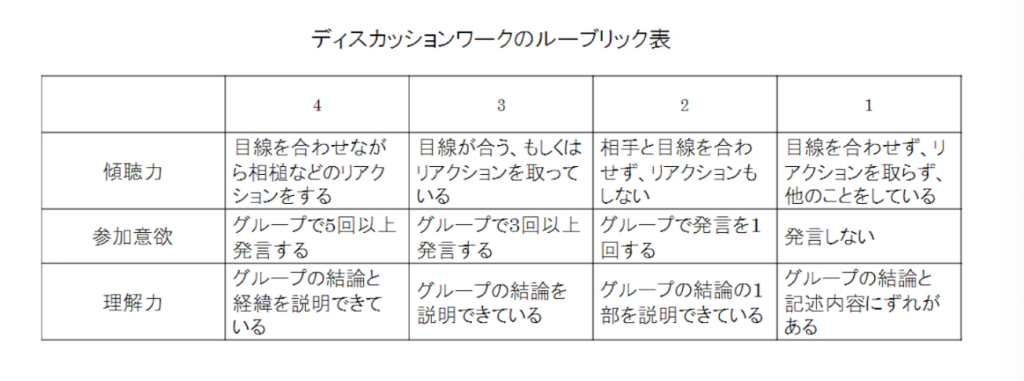

②ルーブリック表:ルーブリックとは、学習の達成度を測るための評価方法のひとつです。そして、複数の評価項目について、評価尺度の判定のための評価基準を示し、一貫性のある評価を可能にしているのがルーブリック表。これを使えば、生徒が自分の探究の成果や発表を評価したり、生徒同士で評価し合ったりすることが可能になります。

出典…ルーブリックとは?

ワークシートを効果的に使うポイント

ワークシートを使う上で、何に気をつけなければならないのでしょうか。ここでは、学習効果を引き出すために、ワークシートの効果的に使う上でのポイントについて解説していきます。

ポイントその1:自由度を調整する

探究学習の特性上、ワークシートであまりガチガチに枠を決めすぎると、生徒の主体性を引き出せないという問題が出てきます。しかし一方で、初めて探究学習を行う生徒たちにとって、白紙の状態から自由に好きなことを書くのは難易度が高いでしょう。

先生はこの自由度をうまい具合に調節して、堅すぎず緩すぎないワークシートを作らなくてはなりません。学年のレベルや生徒の経験に応じて変えるのはもちろんのこと、探究の段階に合わせて調節することも大切です。

初期段階では問いを広げやすい、自由度の高いワークを、情報の分析やまとめの段階では、整理の仕方がある程度決まっているワークを選ぶと、生徒としては進めやすいでしょう。

ポイントその2:ICTと紙をうまく併用する

GIGAスクール構想により、タブレットやPCなどの機器も揃ってきたはずです。ICTを活用すれば、グループ内での情報共有や共同編集がしやすく、また、写真や動画、リンクなどを組み込んだような表現が可能になります。

しかし一方で、手書きの柔軟さが必要なときもあるでしょう。すぐに書き込める気軽さや思考のスピード感が紙のワークシートの強みです。

これらを場面ごとにうまく使い分け、それぞれの利点を引き出すことが大切です。アイデア出しは紙で素早く行い、情報の整理・分析や発表用の資料作成はICTを利用するなどの使い分けが効果的でしょう。

ポイントその3:グループ学習につなげる

探究学習では、個人の学びをグループに還元することが重要です。ひとりだと行き詰まるところも、グループで意見を出し合えば先に進めるかもしれません。

そこで、ワークシートを「共有の土台」として活用すれば、グループ内の意見交換がよりスムーズになります。学習をより深いものにするために、ワークシートをグループ学習につなげることが重要なのです。

複数の視点を統合したり、話し合いながら意見をすり合わせたりすることで、生徒たちはこれからの社会を生き抜くための「問題解決能力」や「協調性」を身につけられるでしょう。

ポイントその4:評価とつなげる

探究学習の評価は、「結果」だけでなく「プロセス」も重視してつけるべきものです。ワークシートに残された思考の軌跡を評価基準に照らし合わせて成績をつけることが重要になってきます。

そのため、ワークシートは生徒の思考の変化や深まりが見える形で設計しておく必要があるのです。

先生からの評価の材料とするのはもちろん、生徒自身が自分を客観的に見るために過去のワークシートを使えるようにしておくことも大切です。学びを可視化し、成長を確認して初めて、探究学習は意味を成すのです。

まとめ

探究学習におけるワークシートの具体例と効果的に使うポイントをまとめましたが、いかがでしたでしょうか。

探究の流れの段階に応じたワークシートを用いることでよりよい探究活動につながりますし、ここで紹介した手法は他の場面であっても役立つでしょう。

生徒が未来を生き抜く力を身につけられるよう、深い探究学習にする一助となれば幸いです。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。