「国語の効率の良い勉強の仕方を実践したいけれどどうすればいいのだろう」「どの参考書を使うと効果的なのか」国語は現代文・古文・漢文の3分野があって、それぞれ問われる問題の形式が違うし、勉強法も異なってきます。

「漢文は得意だけど古文の点数がなかなか上がらない…」「現代文の点数が安定しない…」それぞれいろんなお悩みがありますよね。

弊社カルぺ・ディエムでは現役・元東大生100人に実際に高校生時代に東大生たちがしていた国語の参考書・勉強法のアンケートを行い、記事にしてまとめました。

この記事を読めばきっと普段の国語の勉強のヒントになるはず…!

東大生が選んだ特におススメの参考書ランキング

1位 東大の過去問(赤本・青本・25ヶ年など)

使用者数:約60名以上

使用教材の例:東大の現代文25ヶ年・東大の古典25ヶ年・赤本(教学社)・青本(駿台)・鉄緑会の東大過去問

理由・魅力

- 「実際の入試形式を経験できる」

- 「文章の癖や傾向がわかる」

- 「時間配分や戦略を練習できる」

- 「解説が充実(青本・25ヶ年・プレミアムなど)」

やはり過去問は圧倒的な王道。過去問を特に使用していた参考書に挙げる東大生が多かったです。

過去問から志望する大学の出題されやすい問題の傾向を知ることができ、それに重点を置いた対策ができます。過去問は点数を伸ばすのにとても実用的ですし、赤本を持つと志望校に対する愛着が芽生えてきますよね。

筆者の友人には高校時代、赤本をシールなどでデコって愛着を持たせていた友人もいました(笑)。過去問を使うことで志望校の傾向と対策を掴むことができるだけではなく、志望校へのやる気が出てモチベーションにも繋がります。

「志望校に合格するためにどんな対策をしよう…」とお悩みの方、まずは自分の志望する大学の過去問から手に取ることから始めてみてはいかがでしょうか。

2位 古文単語帳系

使用者数:約35名以上

主な教材:古文単語330・古文単語315・核心古文単語351・古文単語365・つながる・まとまる古文単語500PLUS・ゴロゴ(ゴロゴシリーズ)

理由・魅力

- 「単語のイメージがつかめる」

- 「例文が面白くて覚えやすい」

- 「語呂で覚えられる(ゴロゴ)」

- 「学校で配られたから」

それぞれ使用していた教材はバラバラですが「古文単語帳は必須」として挙げられていました。

理由・魅力としてはイラストから単語のイメージがしやすいことや例文が面白くて覚えやすいこと、語呂で楽しく覚えることができることが挙げられました。「新・ゴロゴ古文単語」は語呂で覚えることができたり、「核心古文単語」はイラストからイメージで単語を覚えることができたりします。

イラストで理解することの方が自分に合っているのか、語呂で覚えた方が頭に入ってきやすいのか、例文が面白い方が単語帳を開くきっかけになりやすいのか…。ぜひ自分が少しでも勉強をしていて楽しいと思えるような、自分の嗜好に合った古文単語帳を見つけてみてください。

3位 漢文必携(旺文社)

使用者数:15〜20人程度

教材:漢文必携(旺文社)

- 理由・魅力

- 「句法や重要語がコンパクトにまとまっていてわかりやすい」

- 「最低限の内容に絞られているので、何周もできる」

- 「学校で配られた」

- 「句法や重要語がコンパクトにまとまっていてわかりやすい」

漢文は「必要最低限のもので効率よく」という意識の人が多かったです。参考書を繰り返して句形や重要語をしっかりと覚えることから始めてみましょう。

「何を使うか」ではなく「どう使うか」

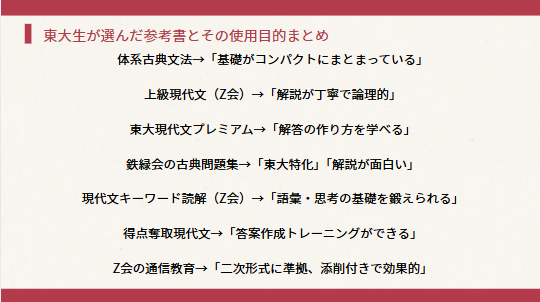

この教材を使用している=点数が伸びるのではなく重要なのはその教材をどう使うか。例えば、「解答の作り方を学ぶために東大現代文プレミアムを使う」「語彙・思考の基礎を鍛えるために現代文キーワード読解(Z会)を使う」など、その用途・目的を意識した参考書選びが点数アップのコツです。

市販本よりも

全体として、市販本よりも学校で配られた教材・塾のテキスト・過去問を使用していたことが目立ちました。参考書選びでよく受験生から聞く陥りがちな罠としては、たくさんの参考書に手を出して一つの参考書をやり遂げることができず、結局どれも中途半端になってしまうことです。下手にたくさんの参考書に手を出すよりは、ぜひ「この一冊をやり抜く!」と信じて、繰り返し活用していきましょう。

東大生が実際にしていた国語の勉強法ランキング

1位【問題演習】(過去問・塾テキスト・模試など)

実際の声:

「いくつかの模範解答を見比べたり、先生に添削してもらったりした」

「解説を読み込み、理解してからもう一度解き直す」

「記述は先生にも丸つけしてもらう」「東大の過去問を10年以上解いた」「予備校や塾のテキストを活用していた」

問題演習が圧倒的に東大生が実際にしていた勉強法として一番多かったです。問題に触れることで頻出問題や、傾向と対策を知ることができるだけではなく、問題に慣れたり、どのくらい時間がかかるのかなどを体感的に感じることができます。

特に、「解説を読み込み、理解してからもう一度解き直す」という勉強方法はアクティブリコールと呼ばれる勉強方法で一度学んだことを何も見ずに再度書き出す勉強法のことです。この勉強法は記憶力を高め、勉強の成果を最大化するものとして近年注目を集めています。

アクティブリコールに関する記事はこちらから。

2位 【暗記帳・単語帳・文法書】

実際の声:

「古文単語、漢文句形は単語帳で詰め込んだ」

「古典文法書を通読して完璧にした」

「単語帳を何周もした」「間違えた単語には付箋を貼るようにした」

単語や句形を詰めることは問題を解くうえで土台になっていきますし、この単語帳を〇周した、何単語も覚えたという学習の成果が目に見えて分かるものは自分の自信にもなっていきます。

3位 【まとめ直し】

実際の声:

「自分でまとめノートを作った」

「古典文法の知識をまとめ直した」

「問題を解いたあと、考え方の整理」「授業や解説の復習をまとめていた」

筆者も高校時代、間違えた問題をまとめて、自分だけのオリジナルノートを作っていました。図やイラストにして視覚化することは私的にはとても覚えやすかったですし、電車に乗っているスキマ時間や模試が始まる10分前などにパパっと自分が間違えたものだけを見返せてとても効率的で、直前に見返したものが模試やテストに出た…!なんてこともよくありました。

4位 【音読】

実際の声:

「単語を音読して覚えた」

「音読で語感を掴んだ」「リズムで暗記することで覚えやすかった」「現代文の読み慣れにもつながった」

音読は聴覚を刺激して、記憶の定着をより助けてくれます。

5位 【教科書を読み込む】

実際の声:

「学校のテキストを信頼して丁寧に読み込んだ」

「古文の教科書や単語帳を楽しんで読んだ」「学校の授業は大事にしていた」

学校の授業で習う分野は模試などでも比較的出題されやすいテーマであることが多いです。学校の授業をおろそかにせず原点に返って教科書を読み込むことも一つの勉強方法です。

東大生の勉強法に共通している3つのこと

東大生のしていた勉強法をまとめるうちにどの勉強スタイルであれ、次の3つのことが共通していました

- 主に過去問を中心に勉強すること

- 模範解答との比較・分析を欠かさないこと

- 古典は知識を「徹底的に固める」こと

まとめ

ここまで、東大生が高校生時代に使用していた参考書や勉強法を紹介していきました。まとめてみて思ったことは、選ばれた教材は割と似通っていて、差が出るのは「どれだけ使い込んだのか」「間違えた問題を分析して再度間違えることのないようにしたか」という姿勢が点数アップのコツなのだな、という点です。

ここまで紹介してきた中で、気になる参考書は見つかりましたか?まずは1冊、自分に合いそうな古文単語帳や過去問を手に取って、今日から実践してみましょう!「1日1問でも演習」「毎朝10分単語帳を読む」など、小さな積み重ねが受験で差になります。

この記事が、あなたの国語学習のヒントになりますように!皆さんの受験勉強を心から応援しています。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。