身近なものごとには、私たちが日常生活をよりよくするための知恵があふれています。

生きていると、さまざまな問題にぶつかるでしょう。そんなとき、身近なものごとから学んだ知恵をかき集めれば、解決策を思いつくことができるかもしれません。

この記事では、NHK for schoolの番組「ミミクリーズ」の内容について、中高で習う知識を使って東大生がわかりやすく解説します。

身近なものごとから日常生活を変える知恵を吸収する素晴らしさを、体感してみてください。

ミミクリーとは?

近年ではバイオミミクリーという分野も注目されつつありますが、この「ミミクリー」とはどのような意味なのでしょうか?

ミミクリー(mimicry)の意味

ミミクリーとは英語の ”mimicry” のことです。この単語は「真似、模倣、擬態」などの意味をもつ名詞です。

つまり、ミミクリーとは何かと姿形を似せることを指しているのです。

生き物が天敵に狙われにくくするため、他の生き物や周囲の環境に溶け込むように、色や模様、動きを真似ることを「擬態」といいます。

生き物が自然の中で強く生きていくための知恵が詰まっていそうですね。

バイオミミクリーとは?

バイオミミクリーとは、この「ミミクリー」の考え方を自然界の生き物だけでなく、人間の技術やデザインに応用したものを指します。

動植物が長い進化の中で獲得してきた仕組みや構造を観察し、それをヒントに新しい製品や仕組みを生み出そうとする発想です。

例えば、表面の細かい凹凸で水を弾くハスの葉にヒントを得て開発されたヨーグルトの蓋の例や、カワセミが水に飛び込む際に水しぶきがほとんど上がらないことから、そのくちばしの形にヒントを見出し、新幹線の騒音問題の対策につながった例などがあります。

自然界の仕組みを人間の生活に応用する考え方自体は古くからありましたが、近年、持続可能な社会を目指すために、この考え方が注目を集めているのです。

NHK for schoolの番組「ミミクリーズ」について

NHK for schoolの番組のひとつ、「ミミクリーズ」。

「自然界の似たもの探し」をキーワードに、なぜ似ているのか、仕組みはどうなっているのか、といった疑問が自然と浮かぶように似ているもの同士を紹介していく内容になっています。

対象は3〜7歳の子どもたちとなっていますが、大人も学ぶことがある番組です。ぜひ、なぜ? どうして? と考え、調べながら見てみてください。

リンクはこちら

ミミクリーズの放送内容を東大生が解説!

では、本題に入っていきましょう。今回は、3つの放送について解説していきます。

六角形は強い形?

放送はこちら

つくし、カマキリの目、そしてミツバチの巣。よく見てみるとどれも六角形からできています。他にも、自然界には六角形が使われているものがたくさんありますが、それは一体なぜなのでしょうか?

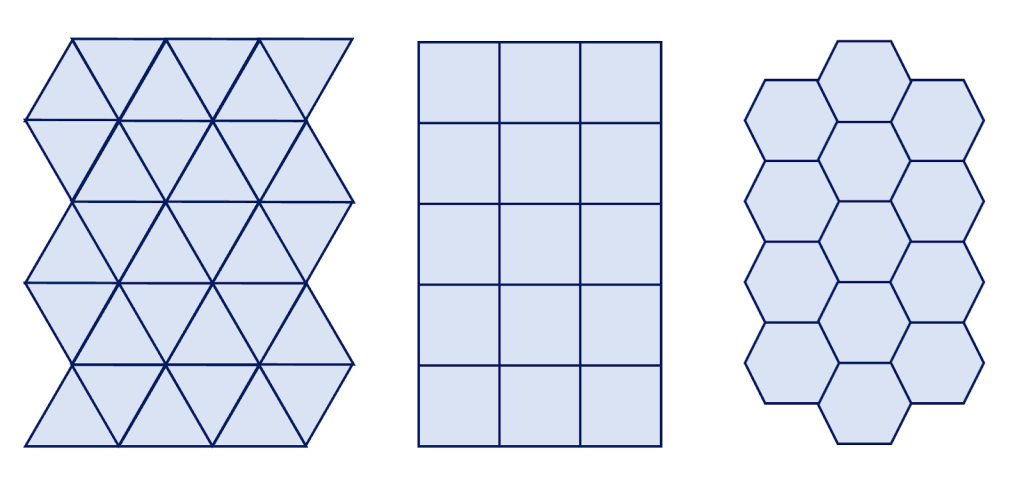

まず、平面を図形を使って埋め尽くすことを考えます。このとき、強度の観点と資源の効率的な使用の観点から、隙間ができないようにしなければなりません。

また、多種多様な平面図形を使って敷き詰めるのも効率が悪いため、1種類の正多角形で充填することを考えましょう。すると、隙間なく敷き詰めることができるのは、正三角形、正方形、そして正六角形の3つに絞られます。

この3つの平面図形の中で強度を比べてみましょう。

ひとつの図形に隣接する図形は、それぞれ3つ、4つ、6つです。つまり正六角形は、側面から何かしらの衝撃が加わったとき、より多くの図形にその衝撃を分散し、お互いがお互いを支えることができる。単体の強度では正三角形がもっとも高いそうですが、敷き詰めたときの強度は正六角形が高くなるのです。

また、同じ量の資源を用いて各図形を作ることを考えます。同じ長さの紙から正三角形、正方形、正六角形を作ってみるとわかりますが、この中で一番面積が大きくなるのが正六角形です。

つまり、正六角形は他と比べて、少ない資源で効率よく敷き詰めることができます。

これらの理由から、自然界には六角形が多いのでしょう。資源効率と強度を両立した、生存競争に最適な形なのです。

飛行機の翼はこの仕組みを活かして作られています。また、より身近なものでは、サッカーゴールのネットが挙げられるでしょう。

他にも、さまざまな場面で正六角形が敷き詰められています。日常生活の中で探してみてください。

銀色って何色?

放送はこちら

そもそも、私たちが普段「光」と呼んでいるものは、さまざまな色の光が混ざったものです。

この色の違いは、光の波長によって生まれます。そして、物体に光が当たると、その表面の材質や性質によって、ある特定の波長の光を反射し、それ以外を吸収するのです。すると、私たちの目には反射された光が届き、その色が見えます。

私たちが「色」として知覚するものは、反射されて目に届いた光の色なのです。

赤い物体は赤い光のみを反射し、黄色い物体は赤と緑の光を反射しています。では、銀色に見える物体は何色の光を反射しているのでしょうか?

実は、銀色は特定の「色」ではなく、大部分の色の光を反射する性質をもったものの見え方を表しているのです。銀色のものは、多くの波長の光を反射することで、鏡のように周囲のものを映し出しています。

では、番組内で出てきた、あぶった卵が水の中で銀色に輝いて見える実験について、仕組みを解説していきましょう。

これは通称「プラチナ卵」と呼ばれる実験です。

卵の殻をあぶると炭素などの煤がつきます。煤は水を弾く性質を持っているため、卵を水につけると、その表面と水との間にごく薄い空気の層が残るのです。

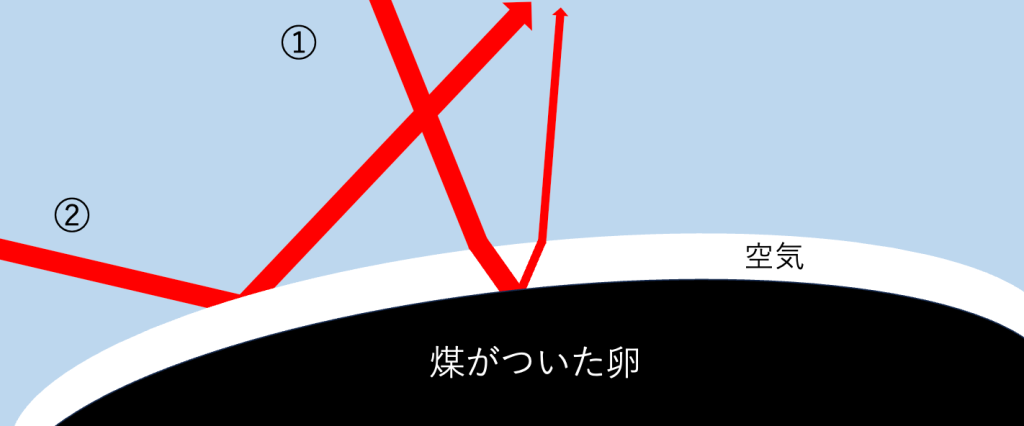

光は水からこの空気の層を通って卵表面に向かいます。入射角の浅い光は、屈折しながら空気の層を抜けて煤まで到達し、そこで吸収されて黒く見えます(図の①)。

しかし、光の入射角が大きくなると、ある角度を越えたときから、空気と水の境界面で光が空気側へ跳ね返される現象、「全反射」が起こります(図の②)。

こうなると、光は煤に到達せず、私たちの目まで届いて、卵が「銀色」に輝いて見えるのです。

この「全反射」という現象は、光ファイバーの仕組みにも応用されています。

光ファイバーケーブルは、内部のコア(中心部)からクラッド(外側の被覆)に向かう境界で、光が全反射が繰り返しながら伝わるようにできているのです。これにより、光信号を芯の中から外部へ逃がすことなく、長い距離を高速で伝えることを可能にしています。

吸盤はなぜくっつく?

放送はこちら

タコの足、ウニの足などにある「吸盤」。一体どのような仕組みでくっつくのでしょうか?

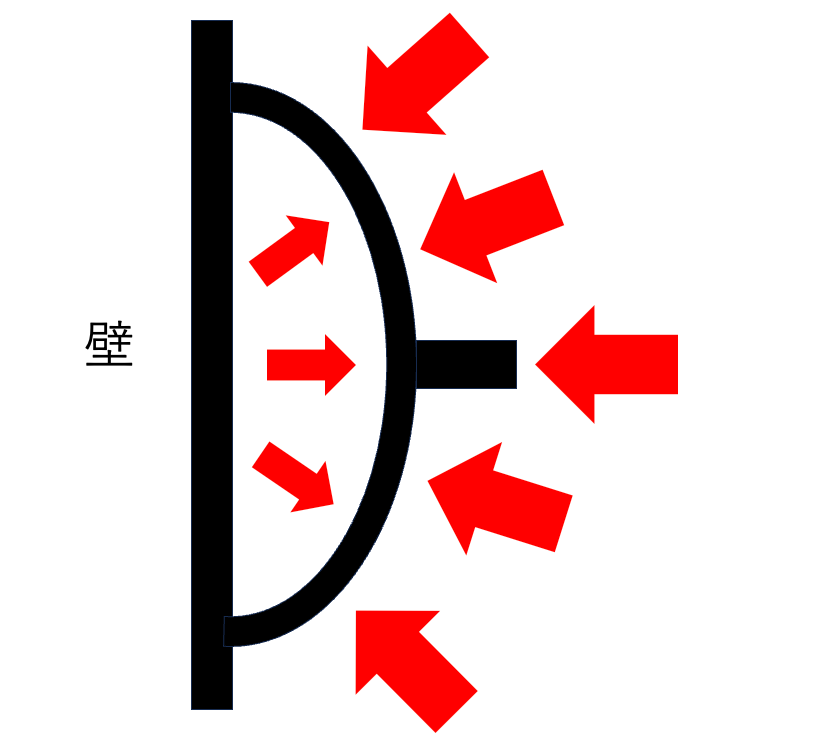

生き物の吸盤の内部は筋肉でできていて、周囲を縁取る部分と、中央にあるくぼみ部分から構成されています。

例えば、タコが吸盤を岩に押し当てたあと、中央のくぼみを筋肉を使って引き広げると、中の空気や水が押し出され、内部の圧力が下がる。すると、外側の大気圧や水圧が相対的に強くなり、吸盤は岩の表面にピタリと張りつくのです。縁の部分が柔らかく密着することで、隙間から空気や水が入りにくくなり、強い吸着力が生まれます。

タコなどの生き物が水中で水の流れに負けず自在に岩をつかんだり、獲物を離さなかったりできるのは、この精巧な仕組みのおかげです。

では、私たちの生活に身近な吸盤について考えてみましょう。

お風呂場の壁にかけるフックや車のガラスに取り付けるアクセサリーなど、ゴム製の吸盤がよく使われているでしょう。これらもタコなどの生き物と同じような仕組みでくっついています。

平らな面に吸盤を押しつけると、内部の空気が押し出され、吸盤の中は外よりも低い圧力になります。

結果として、外側の空気の力が吸盤を押さえつける形になり、しっかりと張りつくのです。ゴムは柔らかいため、表面の小さな凹凸に合わせて変形し、隙間をふさぐことができます。

人工的な吸盤は、タコの足を真似て作られたものなのでしょうか。

実際のところ、歴史的に節物を直接観察して着想を得たのか、それとも偶然同じ仕組みにたどり着いたのかははっきりしていません。

しかし、タコの吸盤もゴムの吸盤も「内部の圧力を下げ、外部の圧力差で張りつく」という同じ原理で説明できます。

このように、似ているもの同士を比較してみると、そこに隠れている「生き延びる知恵」や「生活をよりよくするための知恵」が明らかになるのです。

まとめ

今回は、ミミクリーズの放送内容について詳しく説明してみました。

私たちの身の回りには、生き物が長い歴史の中で生き延びるために獲得した知恵があふれています。

そして、その知恵から着想を得て他の何かに応用することで、人間は技術を発展させてきました。

あなたも、日常生活のさまざまなものごとに対して関心をもち、疑問を抱いて調べてみると、何かに活かせるかもしれません。

カルぺ・ディエムでは、探究活動に必要な考え方として、アカデミックマインドという思考プロセスを提唱しています。これは「問いを立てる→仮説を立てる→検証する」という一連のサイクルを繰り返し、知識に頼るのではなく、自らの思考力で課題を乗り越えるための思考法です。

みなさんも、アカデミックマインドを身につけ、自然の中の「ミミクリー」を探究してみてはいかがでしょうか。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。