みなさんは「持続可能な開発のための教育(ESD)」という言葉を聞いたことがありますか? 近年、気候変動や資源の枯渇、貧困や格差の拡大など、私たちの社会は多くの課題に直面しています。こうした問題に対して、次世代を担う子どもたちにどのような教育が必要なのでしょうか。

私は日々のニュースや身の回りの環境問題を目にするたび、このことをよく考えます。インターネットが発達し、地球の裏側の社会問題にも簡単にアクセスできるようになった現代。情報があふれる時代だからこそ、知識を詰め込むだけの教育ではなく、実際の社会課題と向き合い、解決に向けて行動できる力を育む教育変革が必要ではないでしょうか。

そこで今回は、学校教育の現場で注目されている「ESD教育」について、その基本概念から実践方法まで、先生方の日々の教育活動に役立つ情報をわかりやすくお届けします。単なる環境教育にとどまらない、持続可能な社会の創り手を育む教育アプローチの可能性を一緒に探っていきましょう。

ESD教育の基本概念

ESDはEducation for Sustainable Developmentの略称で、「持続可能な開発のための教育」と訳されます。現代社会のさまざまな課題を自らの問題として捉え、身近なところから行動することで、持続可能な社会を創造していくための教育です。2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で日本が提唱し、国連の取り組みとして世界に広がってきました。

ESDの本質は、単なる環境教育に留まらず、環境・貧困・人権・平和・開発といった地球規模の問題を統合的に学び、持続可能な社会の創り手を育むことにあります。2015年に採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも不可欠な教育アプローチとして位置づけられています。

環境教育とESDの違い

「ESDは環境教育とどう違うのか」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。この二つは密接に関連していますが、重要な違いがあります。

従来の環境教育は、主に自然環境の保全や環境問題の解決に焦点を当てていました。森や川などの自然環境について学んだり、ごみの分別やリサイクル活動を行ったりするなど、「環境」という一つの側面に重点を置いた教育と言えます。

一方、ESDは環境面だけでなく、社会や経済の側面も含めた総合的なアプローチを取ります。例えば、ある地域の環境問題を考える際に、その背景にある経済的要因や社会的な課題、文化的な背景なども含めて多角的に捉え、解決策を模索します。また、現在の問題解決だけでなく、将来世代のニーズも考慮した長期的な視点を持つことも特徴です。

つまり、ESDは環境教育を包含しつつ、より広い視野と未来志向の思考を育むものと言えるでしょう。環境教育がESDの重要な一部であることは間違いありませんが、ESDはより総合的で変革を促す教育アプローチなのです。

教師がESD教育を実践する意義

教師がESD教育を取り入れる意義は、子どもたちが将来直面する複雑な社会課題に対応できる力を育むことにあります。気候変動、資源の枯渇、貧困、格差など、現代社会が直面する課題は年々複雑化しており、次世代を担う子どもたちには、これらの課題を理解し解決する力が求められています。

2016年の中央教育審議会答申では、「ESDは次期学習指導要領改訂の全体において基盤となる理念である」と明記され、2017年の学習指導要領改訂で「持続可能な社会の創り手を育成する」ことが教育の目標として位置付けられました。これは、知識の習得だけでなく、課題を発見し解決する力、他者と協働する力、社会に参画する力を育むことが、これからの教育に不可欠だという認識の表れです。

(出典:https://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm)

また、ESD教育には教室の中だけでは得られない「生きた学び」があります。子どもたちが地域社会と関わり、実際の課題解決に取り組む過程で、学びに対する意欲や当事者意識が高まり、学校で学ぶことの意義を実感できます。これは、「学校離れ」や「学びからの疎外」といった現代の教育課題の解決にもつながる重要な視点です。

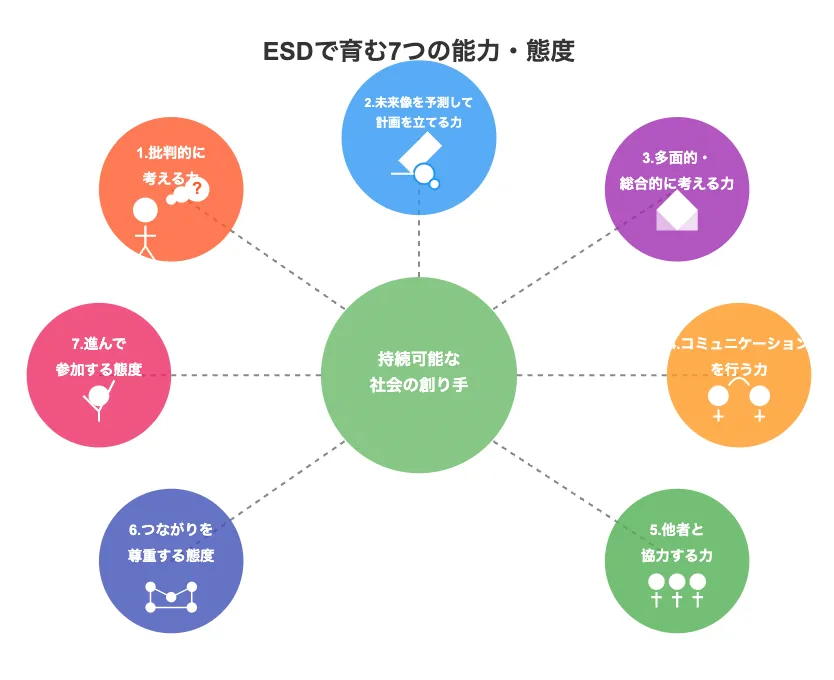

ESD教育で育む「7つの能力・態度」は、単なる知識や技能ではなく、変化の激しい時代を生きるために必要な「生きる力」の根幹を成すものであり、教師はそのファシリテーターとしての役割を担っているのです。

ESD教育の授業実践のポイント

「主体的・対話的で深い学び」の視点から

ESD教育では「どのように学ぶか」が重要です。問題解決型の学習を取り入れ、子どもたちが主体的に学ぶ機会を充実させましょう。教師による一方的な知識伝達ではなく、グループ活動を通じた協同的な学びを促し、子どもたち自身が課題を発見し、解決策を考える過程を大切にします。

地域に根ざした実践

ESDを効果的に推進するには、地域の特性を活かした学習活動が有効です。例えば、広島県熊野町立熊野第一小学校では、過去の災害に関するフィールドワークを通じて、子どもたちが「被災当事者」かつ「復興当事者」として地域の減災意識を高める実践を行っています。このように、地域の課題と結びつけた学習は、子どもたちの当事者意識と行動力を高めます。

教科横断的なアプローチ

ESD教育は特定の教科だけで行うものではなく、さまざまな教科を横断する形で実践することが重要です。例えば、理科では環境問題のメカニズムを学び、社会科ではその社会的影響を考察し、国語では提言文を書くなど、一つのテーマを多角的に学ぶことで統合的な理解を促します。「総合的な学習の時間」も、ESD実践の重要な場です。

世界のESD教育の取り組み事例

日本の取り組み

日本では、文部科学省と環境省が中心となり、ユネスコスクールをESDの推進拠点として位置づけ、全国で1115校(2023年3月現在)が活動しています。学習指導要領にも「持続可能な社会の創り手」の育成が明記され、学校教育全体でESDを推進する体制が整っています。

(出典:http://eco.env.go.jp/files/material06_r504.pdf)

また、「ESD推進の手引」や「ESD QUEST」などの教材も開発され、教師がESDを実践するためのサポートが充実しています。

(ESD推進の手引き:https://www.mext.go.jp/content/20210528-mxt_koktou01-100014715_1.pdf)

(ESD QUEST:https://www.mext.go.jp/esd-jpnatcom/pdf/ESDQUESTstorybook.pdf)

海外の取り組み

韓国では、環境教育法を2021年に改正し、小中学校での環境教育を義務化しました。この法改正により、「小学校と中学校の校長は生徒を対象に学校環境教育を実施しなければならない」と規定されています。また、同年の教育基本法改正では「気候変動教育」が強調され、国家教育課程に「生態転換教育」を位置づけるなど、国を挙げてESD推進に取り組んでいます。(以下の各国事例の出典:http://eco.env.go.jp/files/material06_r504.pdf)

イギリスでは、学校教育に環境に配慮した活動が日常的に取り入れられています。小学校では学校菜園での農作業やフォレストスクールを通じた自然体験活動、廃材を活用した創作活動など、子どもたちが楽しみながら環境について学べる機会が豊富です。また学校外でも、「エコチャーチ」という教会を中心とした環境活動が広がっており、地域ぐるみでの取り組みが進んでいます。

インドでは、環境教育センターが実施する「グラム・ニディ」プロジェクトが注目されています。このプロジェクトでは、グジャラート州の自然資源が乏しい地域において、貧困層や女性、少数民族のグループが少額融資を受けながら、地域の資源を持続可能に活用する知識を身につけ、持続可能な農業や加工品を生産するエコ起業家として経済的自立を目指しています。参加者は起業を通して地域社会との関係を再構築し、特に女性グループにとっては自信と自立につながる教育機会となっています。

ドイツでは、「国連ESDの10年」以降、環境教育がESDに全面的に置き換わっており、連邦環境・自然保護・原子力安全・消費者保護省が「授業における環境」というオンラインサービスを提供しています。毎月「今月のトピック」に関する情報と教材を提供し、教師がESDを実践するための支援を行っています。また、連邦教育研究省はESDポータルサイトを通じて、学校教育からノンフォーマル教育までさまざまな教材を無料で提供し、ESDの普及を図っています。

ESD教育を効果的に進めるためのヒント

学校全体での取り組み

ESDを効果的に推進するためには、学校経営方針にESDを位置付け、校内組織を整備して学校全体として組織的に取り組むことが重要です。単発的なイベントではなく、カリキュラム全体を通じた継続的な取り組みを目指しましょう。

ESD QUESTの活用

文部科学省が作成した「ESD QUEST」は、ESDを分かりやすく説明するストーリーブック形式の教材です。この教材は、ESDの考え方や実践方法を学ぶための優れたツールであり、教師はもちろん、子どもたちにとっても親しみやすい内容となっています。ESDの「6つの視点」(多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任制)と「7つの能力・態度」を具体的に解説しており、授業で活用することで、持続可能な社会づくりへの理解を深めることができます。ウェブサイトからダウンロードして授業で活用してみましょう。

ESD QUEST:https://www.mext.go.jp/esd-jpnatcom/pdf/ESDQUESTstorybook.pdf

地域・大学・企業との連携

ESD教育では、学校内の活動だけでなく、地域社会や専門家との連携が効果を高めます。地域の環境団体や大学、企業などと協働することで、より実践的・専門的な学びが可能になります。地域の課題解決に子どもたちが参画することで、学びが社会とつながります。

成果の振り返りと発信

子どもたちによる活動の振り返りと成果の発信は、学びを定着させるために重要です。学んだことや取り組んだことを、学校内外に発信することで、子どもたちの当事者意識や達成感が高まり、地域社会への波及効果も期待できます。

おわりに

ESD教育は、学校という枠組みの中だけで完結するものではありません。それは、知識の習得だけでなく、価値観や行動の変容を促し、持続可能な社会の創り手を育む激しく、壮大なプロセスです。

教育に携わる皆さんには、教科の枠をこえ、地域とつながり、子どもたちの主体性を引き出すESD教育の実践に取り組むことができればとても興味深い化学反応が起きるでしょう。しかし、ESDの本質は「みんなが教師であり、みんなが学習者である」という点にもあります。教室の中だけでなく、家庭、地域社会、職場など、さまざまな場所で多様な立場の人々が関わることで、より豊かな学びが生まれます。

この記事を読む人には教育分野以外の人もいると思います。ですが私たち一人ひとりが、自分の日常や仕事、学びの中で持続可能性について考え、周囲の人々と対話し、小さな一歩を踏み出すこと。そして、それぞれの持ち場で「持続可能な社会をつくる担い手」となること。それこそがESDの目指す姿なのです。そういう意味では皆が「教育の担い手」なのではないでしょうか。

教育に携わる方も、そうでない方も、それぞれの立場でESDの理念を取り入れ、持続可能な未来の創造に参画していくことが、私たちの社会全体の持続可能性を高めることにつながるのです。

<参考>

ESD活動支援センター『地域に根付くESD―イギリスの学校教育と教会の活動』河野明日香 https://esdcenter.jp/overseas/report17/

JICA緒方貞子平和開発研究所『ESDとSDGs』朝日新聞社「SDGs ACTION!」2022年9月29日 https://www.asahi.com/sdgs/article/14730125#:~:text=ESD%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81Education%20for,%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8E%B2%E3%81%92%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

文部科学省『問題と向き合うための考え方』

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。