予測不可能な大変動の時代を生き抜く人間を育成するためには、児童生徒の教育に学校・地域・家庭それぞれがうまく連携して取り組む必要があります。近年、この3つの児童生徒を取り囲む環境の協力体制である、「コミュニティ・スクール」が文部科学省の主導で推進されてきました。

コミュニティ・スクールといえる学校は増えてきているものの、設置された新しい機関の果たす役割は期待通りとは言えないようです。この記事では、形骸化が進むコミュニティ・スクールについて、本来の役割・機能を解説したのち、現状の課題と解決策を、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底的に深ぼります!

そもそもコミュニティ・スクールとは?

そもそも、コミュニティ・スクールとはどのような学校を指すのでしょうか。コミュニティ・スクールの現状を正しく理解するために、まずここでは、仕組みと主な目的などについて説明していきます。

どのような仕組み?

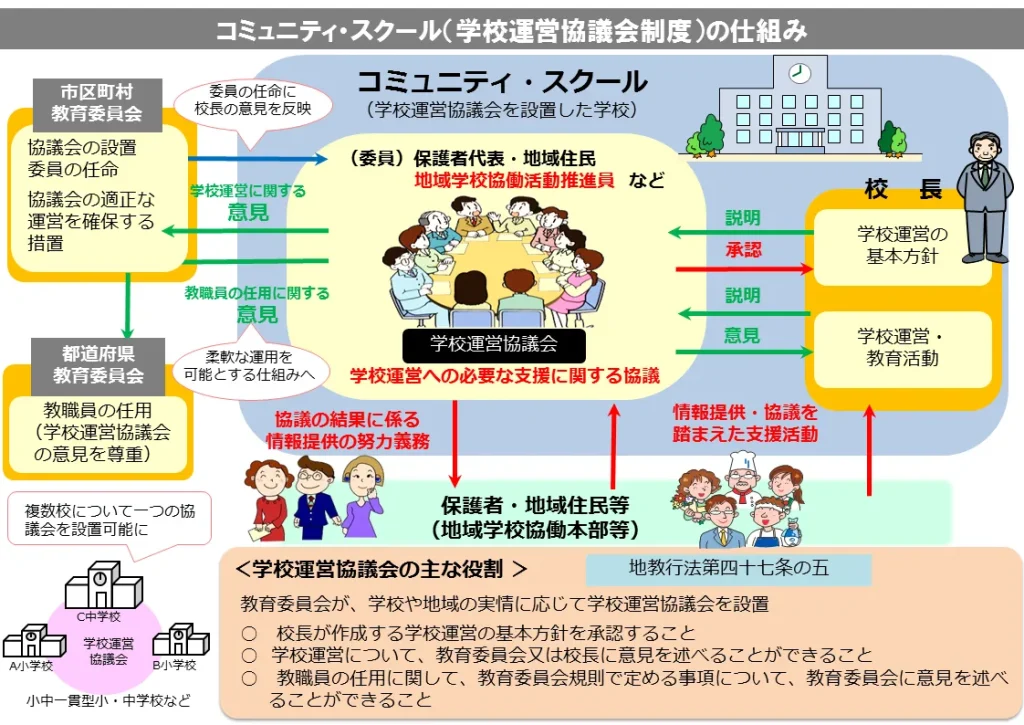

コミュニティ・スクールとは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことを可能にするために、地域住民から選ばれたメンバーで構成される「学校運営協議会」を設置した学校のことを指します。

下図のように、学校運営の方針・教育活動についての承認権を持ち、意見をできるのが「学校運営協議会」です。

文部科学省「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」 https://www.mext.go.jp/a_menu/01_c.htm

学校運営協議会の設置目的とは?

児童生徒の健全な育成を図るためには、学校・地域・家庭が協力体制を敷くことが必要です。学校だけでは同質的な教師陣の一元的な教育しかできません。多面的・多角的な意見を取り入れつつ、地域の資源を有効に活用しながら児童生徒を育てるためには、地域住民の協力が必要不可欠なのです。

学校運営協議会の設置目的は、この「学校・地域・家庭の協力体制」を具現化することにあります。これまでもPTAを始めとする、地域と学校を結びつける仕組みは存在しましたが、学校に対する権力が弱かったり、教育に対する保護者の意識が薄かったりと、学校と地域が対等な立場で教育に関わることができていませんでした。そこで、教育指針の承認権を持つ協議会を設置することになったのです。

また、もう一つの目的に「学校の負担軽減」があります。近年、教員の業務過多が問題視されており、業務を減らし、責任を分担する方向へと教育の形が変わりつつあるのです。つまり、学校運営協議会を設置することで、教員に重くのしかかる責任を地域や家庭に分けようとしているのでしょう。

学校運営協議会のメンバーはどう決まる?

学校運営協議会のメンバーは、市区町村教育委員会が任命します。地域住民、保護者、その他教育委員会が必要と認める者が選出され、協議会を構成するのです。よくある構成員として、元PTA会長や図書館館長、地域交流センター長など、教育に関心の高い、かつ教育経験の豊富な人が挙げられるでしょう。

実際の取り組み事例

全国的に、学校運営協議会が設置されたコミュニティ・スクールは増えてきていますが、設置を経てどのような取り組みが実現したのでしょうか。ここでは、実際の取り組み事例を説明していきます。

あいさつ運動・地域清掃活動の主導

愛知県北名古屋市五条小学校では、学校運営協議会の主導であいさつ運動や地域のクリーン活動などが行われています。児童と地域住民がともに住み良い地域を作っていく。これは、地域の輝かしい未来のためには必要不可欠な活動です。

出典:平成27年度地域とともにある学校づくり推進フォーラム(愛知会場)「北名古屋市のコミュニティ・スクール」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/suishin/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/09/29/1361904_01_2.pdf

キャリア教育の主導

富山県富山市堀川中学校では、学校運営協議会の主導で「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」「『働く人に学ぶ』講座」などのキャリア教育が行われています。内容としては、子どもたちが職場に出向いて勤労体験学習をしたり、地域で働く人の講演会を聴いて質問したりするようです。地域が学校と連携を取ることで、その地域で働く人と児童生徒が交流を深めることができ、子どもたちが将来に対して真剣に考えるきっかけを与えることが可能になるのです。

このようなキャリア教育は、学校だけではどうしても難しい部分があります。地域住民の提案・協力があって初めて実現するものです。そして、キャリア教育を施すことで、いずれ地域に貢献するすてきな人材が生まれる可能性も高まります。つまり、学校運営協議会の努力次第で、地域の発展も望めるのです。

出典:富山市教育委員会「2016年 全国コミュニティ・スクール研究大会 in 由利本荘」https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/

コミュニティ・スクールの課題と解決策

学校運営協議会を設置した学校、すなわちコミュニティ・スクールの数は年々増えてきています。設置率が100%の地域も。しかし、最近では設置して終わり、というところも少ないようです。上記のような実践例も一部の学校でしか行われておらず、ただ教育方針にはんを押すだけの存在と化しているのが実情なのです。

ここでは、形骸化が進むコミュニティ・スクールの課題を洗い出し、その一つ一つに解決策を提示します。

意見が出ない「沈黙の協議会」の実態

そもそも、学校運営協議会の設置目的として、教師陣の教育方針に第三者の視点を取り入れることが挙げられるのは前述の通りです。しかし、協議会のメンバーから、学校の教育方針に対して何の意見も出ないということがよくあるようです。

学校の方針に何かしらの違和感・意見を持っていたとしても、それを口に出してしまえば学校批判と逆に標的にされるかもしれないから言いづらい、自分は知識が豊富なわけではないから黙っていよう……こんな風に考えて、承認印を押すだけの存在になっている人が多いのでしょう。ですが、イエスマンがいるだけでは、協議会を設置した意味がありません。

この課題を解決するためには、意見しづらい雰囲気を学校側から改善していく必要があります。校長自ら、異論を歓迎する姿勢を前面に押し出していく。厳しい意見も出してくださいとお願いする。そうして、学校の方針に否定的な意見も出しやすい空気感を作っていくと良いでしょう。

意見を聞くだけ、動かない学校

また、協議会から出た意見を学校側が反映していないという例もあるようです。意見が意見として終わり、それ以上の話し合いがなされず、結局教育方針が前年のまま何も変わらない。これでは、学校側も協議会のメンバーも、お互いに負担が増えただけでより良い教育は生み出すことができませんね。

この課題を解決するためには、協議会を開くタイミングを調整する必要があるでしょう。すでに学校側で実施が決まっている内容、準備が進められていることについて協議会で意見を求めたところで、その意見を取り入れることは難しいです。できるだけ、まだ決定していないことについて、意見を求めるために協議会を開くことが求められます。ただ、例えば臨時の協議会を開いたとて、参加できるメンバーは少ないかもしれません。普段から、学校と協議会が連携を密に取り、すぐに集まれる環境を整えておくことも大切になってくると言えます。

協議会が連携のうすい「寄せ集めの場」に

これまで述べてきたことともつながりますが、協議会の内部の連携が薄く、うまく機能していないという課題もあるようです。学校運営協議会は年に3〜4回しか開催されないようですが、たったの3〜4回では、大して深い話し合いはできないでしょう。形だけの承認にしないために、協議会のメンバー同士が普段からつながりを持っておくことが必要だと考えられます。

また、メンバーの一人一人が、頻繁に学校に足を運び、実際の教育現場をその目で確かめる必要もありそうです。コロナのパンデミックで、保護者が学校に立ち入る機会は一気に減ったと言われています。学校側は意図的に保護者を呼び入れるようにしなければなりませんし、保護者側も学校に入れる機会があれば積極的に参加するように意識しなければなりません。

まとめ

学校運営協議会を設置し、地域・家庭と学校が連携を取る「コミュニティ・スクール」の課題とその解決策について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

なぜ協議会の設置が進められているのか、これからの社会を生き抜く子どもたちを育てるためには学校・地域・家庭のそれぞれに何が必要なのか、本来の目的と役割をもう一度見直す必要がありそうです。本記事がそのきっかけとなることを切に願います。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。