「高度情報化社会を生き抜くためには情報活用能力が必要」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

しかし、実際に情報活用能力がどのような力を指し、授業でどのように育てればよいのか、いまひとつイメージしにくいですよね。

この記事では、情報活用能力の定義から育成のポイント、さらには具体的な授業での実践例まで、東大教育学部生の碓氷明日香が徹底解説します!

情報活用能力とは?

文部科学省は情報活用能力をどのような力と定義づけているのでしょうか。

ここでは、その定義と具体的な要素、そしてこの力が必要とされている背景を説明します。

情報活用能力の定義

文部科学省は、情報活用能力を以下のように定義しています。

世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。

より具体的には、学習活動の中で、必要なときにコンピュータなどの情報手段を使って情報を得る、整理・比較する、発信・伝達する、保存・共有するなどの技能を含む力であり、情報手段の基本操作、プログラミング的思考、情報モラル・情報セキュリティなども含まれます。

つまりは、情報端末が教育現場も含めた日常生活に深く入り込んできている現代において、生徒一人ひとりが自分自身で情報を精査し使いこなす力、といったところでしょうか。

情報活用能力の構成要素

とはいえ、定義だけでは少し抽象的で、何をどのように鍛えたらいいか曖昧ですね。

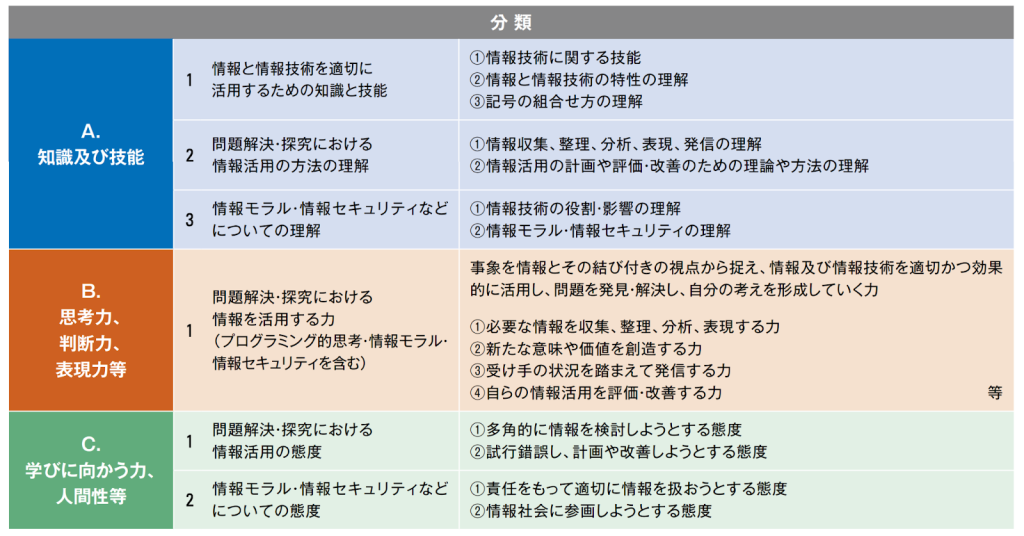

文部科学省は、情報教育推進校(IE-School)の実践研究を踏まえて「情報活用能力の要素の例示」を作成しています。

出典:情報活用能力の育成

このように、他の科目同様、目標および内容が「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」に整理されているのです。これで少し解像度が上がりますね。

情報活用能力が必要とされている背景

情報活用能力が重視されるようになった背景には、現代社会の急速な変化があります。

まず、インターネットの普及による情報の氾濫です。誰もが大量の情報に触れられるようになりましたが、その中には誤情報やフェイクニュースも含まれています。

そのため、正確な情報を選び取り、活用する力が必要不可欠なのです。

さらに、AIの進化により、情報を単に集めるだけでなく、分析し判断する力が求められるようにもなりました。加えて、リモートワークやグローバル化など社会構造の変化により、他者と情報を共有し協働する力も欠かせません。

こうした背景を踏まえ、学習指導要領では情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」として位置付け、教科横断的な育成を求めているのです。

育成のためのカリキュラム・マネジメント

文部科学省は、学校現場で情報活用能力を体系的に育てていくためには、「準備期」「実践期」「改善期」という3つのフェーズでの取り組みが効果的としています。

それぞれ、どのようなことをやればよいのでしょうか? ここでは、各時期において教育現場で実際に行うべきことを整理していきます。

参考:第3章

準備期

準備期とは、情報活用能力を育成するための基盤を整える段階で、通常は実施年度の前年度や年度初めにあたります。

まず、学校全体で生徒たちがどの程度情報活用能力を身につけてほしいか、目標を明確に定め、教職員間で共通理解を図ることが大切です。

そして、その過程で児童・生徒の現状把握をしましょう。

アンケート調査や既存のデータを使って、「どの教科でどのような情報活用能力が育っているか/育っていないか」を分析します。その結果によっては、適宜目標を練り直すことも必要でしょう。

ICT機器やネットワーク環境など、人的・物的リソースの整備もこの時期に行われます。

具体的には、機器の配置や動作確認、充電保管庫等の整備、教員のICTスキル研修などです。組織体制を整えることも含め、情報教育担当者やICT推進委員を中心とした校内体制、教科等横断で連携できる部会や検討会を設置することも大切になってきます。

こうして準備期に土台をしっかり作っておくことで、実践期での授業展開や改善活動がスムーズになるのです。

実践期

実践期は、準備期で整えたカリキュラムを実際の授業や学年・教科で展開する時期です。

全教員が「情報活用能力を育てる」という明確な視点と目標を持って授業設計を行うことが求められます。

各教科での授業案に、情報収集・整理・分析・表現など、育成する要素を明確に含め、教科等横断的な活動も取り入れるようにしましょう。

校内研修を通じて、実践の意義や具体的な方法を教員間で共有し、研究授業や授業参観を活用してよい取り組みのモデルを見せ合うことも有効です。

このフェーズには、「実践の評価」も含まれています。児童・生徒の反応や学習成果を測定したり、教員同士での振り返りやアンケート調査をしたりすることで、どの部分を改善すべきかが見えてくるでしょう。

こうして、次の改善期にスムーズにつなげていきます。

改善期

改善期は、実践で得られた成果と課題を踏まえて、カリキュラムや授業実践を見直し・修正するフェーズです。

まず、評価資料を整理し、どの教科・どの学年で予定通り育成が進んでいるか、どこに「抜け」や「偏り」があるかを明らかにします。その上で、教育課程の編成を再検討し、次年度や後年度に向けて教科横断のつながりを強めたり、重点を変更したりする改訂を行うのです。

人的・物的体制の維持・強化もこの時期に焦点を当てます。教員研修を充実させたり、校内組織を再編成したり、ICT環境のメンテナンスや資源配分の見直しをしたりしなければなりません。

また、必要に応じて外部の機関や地域・大学との連携もさらに深めて、先進的事例の学びや支援を取り入れることで新たなアイデアや工夫を教育活動に反映することも大切になってきます。

こうした改善を経て、再び実践期へと戻し、PDCAサイクルを継続させることが、情報活用能力の持続的な育成には必要不可欠なのです。

授業での実践例

では、どのような授業を行えば、児童・生徒の情報活用能力を育成することができるのでしょうか。

以下は、文部科学省が紹介している授業実践例です。

出典:情報活用能力の育成

【知識及び技能】中1数学:比例と反比例

まず1つ目の実践例は、「知識及び技能」の育成に焦点を当てたものです。中学1年生で習う数学の「比例と反比例」という単元の授業で、多角的な情報を収集・整理し、自分なりの視点で表現する力を育てます。

<授業の流れ>

①比例のグラフについて、数学ソフトを用いて点を打つなどして、生徒自身が「点の集まりがグラフになる」ことを体験。直線になる性質、式とグラフの対応を確認します。

②反比例のグラフをひとつ提示し、それを入力。数学ソフトの動作確認をペアでの交流を通して行います。

③個人やペアで、比例定数の異なる反比例のグラフを表示させ、共通点や相違点を比較。また、クラス全体で異なる反比例のグラフを比較し、どの式がどのグラフかを判断する力を育てます。

この授業方法により、「問題解決・探究における情報活用の方法の理解」を目指します。目的に応じて情報の傾向と変化を捉える方法を身につけることができるのです。

【思考力、判断力、表現力等】小6社会:明治の国づくりを進めた人々

2つ目の実践例は、「思考力、判断力、表現力等」の育成に焦点を当てたものです。小学校6年生で習う社会科の「明治の国づくりを進めた人々」という単元の授業の中で、工夫がなされています。

<授業の流れ>

①単元の初めに、「解体新書はどのようにして作られたのだろうか」「文化が発達したということは争いがない時代だったのか」などの学習問題を設定。重要語句・重要課題を共有します。

②各自またはグループで、教科書・資料集を用いて情報を集め、思考ツールを使いながらデジタルノートに整理。「政治」「文化」「社会・生活」の観点で分類、人物や出来事の関係や既習の時代とのつながりを明確にさせます。

③整理した情報をもとに、自分の考えや文章を文書資料でまとめ、クラスで交流(発表・比較)。他の生徒の調べ方・視点を聴くことで見方を広げます。最後に、学習の初めに立てた問題や学習計画と比べて、自分の調べ方・発表内容を振り返り、改善点を考えます。

この授業方法により、「問題を焦点化し、ゴールを明確にし、シミュレーションや試作等を行いながら問題解決のための情報活用の計画を立て、調整しながら実行する」力を身につけることができるようになります。

情報を活用した上で、さらにそれを他者に伝える力を磨くことを目指している授業です。

【学びに向かう力、人間性等】高2情報科:情報とコンピュータ

3つ目の授業例は、「学びに向かう力、人間性等」の項目に当たるものです。

高校2年生で習う情報科の「情報とコンピュータ」という単元の中で、情報技術をただ使うだけでなく、その設計や動作原理を理解し、目的をもって計画・試行しようとする態度を育てます。

<授業の流れ>

①ラスタグラフィックスとベクタグラフィックスの違いについて基礎知識を導入。ピクトグラムを作成するために、その紹介と簡単なドロー系ソフトの使い方について学習します。

②円と長方形のみで学校の施設を表すピクトグラムを作成。図形の描画や拡大縮小、塗りつぶしの制作過程から、ラスタグラフィックの性質について実感させるとともに、条件を踏まえてソフトウェアを活用して問題を解決する態度を養わせます。

③授業の終わりに、作成したピクトグラムを印刷して生徒同士で相互評価を行います。

この授業内容で、「条件を踏まえて情報及び情報技術の活用の計画を立て、試行しようとする」態度を身につけさせることができるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

情報活用能力は、もはや特定の教科だけで身につく力ではなく、あらゆる学びの基盤となる科目横断型の力です。

だからこそ、授業のどの場面でこの力を育てられるのか、教師自身が常に意識することが重要になります。

児童・生徒が情報を選択・分析し、判断ののち表現することを体験できる場を、授業の中でどのように設計できるでしょうか。小さな工夫や試みが、子どもたちの将来を支える確かな力へとつながっていきます。

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。