近年、日本でも国際バカロレア(IB)の導入がなされています。

この記事では、「そもそもIBって何…?」という方から「IBで学びたいと考えているけれど自信がない…」という生徒さんや保護者の方、「IBでの指導法を日々模索している」という現場の先生方まで幅広い方に向けた情報を提供します。

今回は宮城県仙台二華高等学校の国際バカロレアで指導されている佐々木優太(ささき ゆうた)先生にインタビュー。IB導入が進む中で、現場の先生がどのように実践しているのか、そのリアルな取り組みを伺いました。

IBの魅力や教育的可能性、そして教育現場での挑戦と工夫が伝わるような記事になっています。ぜひ最後までご覧ください!💡

国際バカロレアってどんなプログラム?

—まずはじめに、IBとはどのようなプログラムか簡単に教えていただけますか。

IB(国際バカロレア)とは世界標準の思考力、探究心、国際意識を育むプログラムです。最終的には国際的視野を持つ人材を育成することを目指しています。

—IB教育を通じて、生徒にどのような力を育んでほしいとお考えですか?

もちろん私自身の思いもありますが、IBではまず『10の学習者像』と『5つのスキル』が明確に定められています。

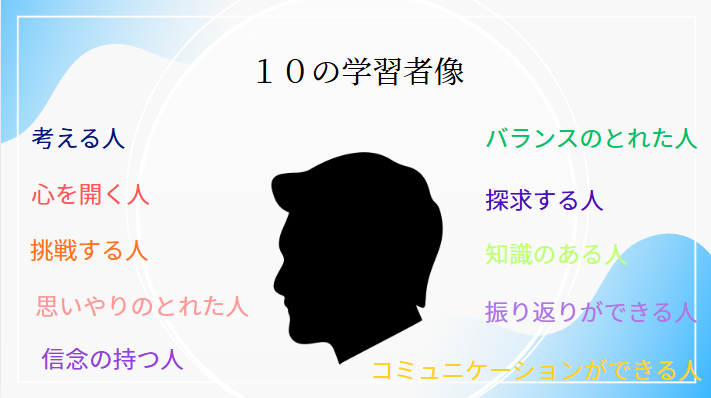

10の学習者像

「考える人」「挑戦する人」「探究する人」「心を開く人」「コミュニケーションができる人」「バランスのとれた人」「思いやりのとれた人」「知識のある人」「信念を持つ人」「振り返りができる人」

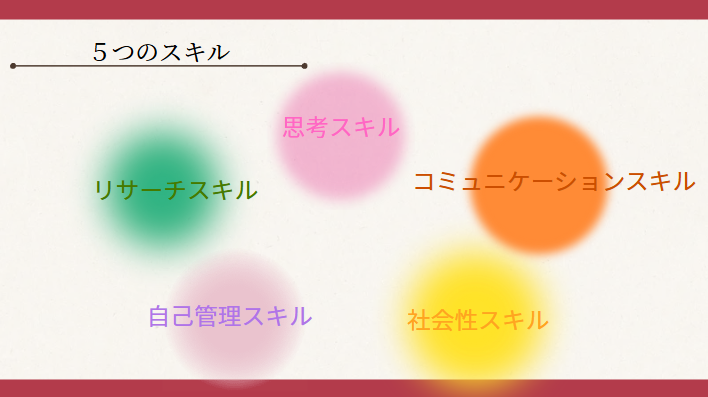

5つのスキル

「思考スキル」「リサーチスキル」「コミュニケーションスキル」「社会性スキル」「自己管理スキル」

この10個の学習者像と5つのスキルは教員は常に意識して生徒と関わるべきであると考えています。

CASから始まったIBとの出会い

—先生が国際バカロレアに関わるようになったきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

もともとは中学校の英語教諭をしていたのですが、IBの「CAS(Creativity, Activity, Service/創造性・活動・奉仕)」という科目の担当を勧められたことがきっかけです。

CASは,日本でいう課外活動に意味合いが近く,生徒の生活面や行動面を評価する機会の多い中学校教諭の方が,CASコーディネーターに向いていると判断されたようです。ちょうど高校教諭に異動するタイミングで、IBのCASを担当しないかという打診があり、そこからIBの世界に入っていきました。

ーなるほど。それは偶然のようで先生ご自身のバックグラウンドが生きたとも言えるような出来事ですね。IBを導入するにあたって、学校ではどのような準備をされたのでしょうか?

IB新設に向けて、約2年間準備期間を設けました。

学校全体でIBの要件を満たすために、週2時間、教員同士で集まり議論を重ねるという取り組みを行っていました。

IB機構から提示された要望についても、教員間で丁寧に対話的な議論を行いながら、現場に即した工夫を考えていきました。

授業のカギは「生徒に任せてみること」にあった?

—先生ご自身がIBで特別に意識して取り組まれていることはありますか?

授業では、10の学習者像と5つのスキルのうち、どの要素を育てるのかを明確に意識して取り組んでいます。

私自身はTOK(Theory of Knowledge /知の理論)という授業を担当しているのですが、この授業は個人的に私自身の適正に非常に合っていると感じています。TOKは簡単に言うと「知る」ということに多面的にアプローチする科目です。

何をどこまで知っていたら知っているのか、知っているという人は変わるんじゃないか、何かを知っていると何かを知らない人よりも何か責任がかかるんじゃないか、それを知っていると責任の大きさが変わるんじゃないか…など、「知ること」に対して様々な角度からの問いを使ってあらゆる可能性を検討していきます。

IBの教員になったばかりの頃は、私自身、授業内の議論に積極的に介入していました。

しかし、介入すればするほど、生徒のやる気が下がっていくのが見えてきて…。

そしてある日、思い切って議論の外に出てみたんです。議論は「自分たちでこういう条件の下でやってね」と議論に参加するのではなく、見守るようにしてみました。すると自分が思う想像以上に生徒たちの議論が活性化したり、核心を突くような、本質めいたことを言ったりしたんです。

正直、自分でも予想していなかった展開でした。一見、意外に思える方策を講じたら,それが想像以上に授業を活性化させてくれました。そこから、議論は基本生徒たちに任せる姿勢をとっています。

ーなるほど。「授業を生徒に任せる」という先生のアプローチはまさに文部科学省が推奨していて、現在の教育トレンドである〝主体的で対話的な深い学び〟の概念を体現していると思います。

そうですね。IBはまさに〝主体的で対話的な深い学び〟の極限だと私は思っています。対話を重ねていくうちに自分の考えを相対化したり、他の人の意見を聞いてより多角的な視点が身につき、考えの幅が広くなると思います。また、相手の意見を受け入れる姿勢や、自分の意見が認められることで育まれる自己肯定感も、対話を通じて自然に身についていきます。

限られた授業時間の中で「対話」をどう活かすか?

—「対話は答えのないもの」とよく言われますが、そうすると議論が延々と続いてしまうこともあるのではないでしょうか?授業時間との兼ね合いで、何か工夫されていることはありますか?

確かに、限られた時間の中で対話を取り入れるのは簡単なことではありません。特に、深い対話になればなるほど時間がかかってしまいます。ですから、授業の中でどこに重点を置くか、「強弱のバランス」を取ることが非常に大事になってきます。

IBの文脈では、「ここは生徒にしっかりキャッチさせなければいけない」といった重要なポイントは、あえて教員が教え込むようにしています。一方で、議論や対話の時間は、科目の性質に応じて柔軟に設計しています。

たとえば私が担当している**TOK(知の理論)**の授業では、教師が一方的に知識を伝えるというよりも、生徒自身が自ら学び、自分の言葉で問いに向き合うことを重視します。英語の授業でも、生徒が主体的に取り組めるよう工夫しており、対話的な要素が増えてきました。理科などの他の教科でも、議論を取り入れている先生は多い印象です。

こうした「どこに対話を入れるか」という判断は、教科の性質や単元ごとに異なります。単元と単元を比較しながら、対話を深める場面と知識を教える場面を設計していく必要があります。

また、授業の評価についても、生徒自身が自分の状態や学びを振り返れるような仕組みを整えています。学校としても、教員が生徒に対して定期的にフィードバックを行うことを意識的に取り入れています。

IBの評価方法、卒業認定資格について

—IBでは、テスト以外の評価も多いと聞きます。実際にはどのように評価が行われているのでしょうか?

仙台二華には大きく分けて2種類の評価軸があります。1つは、IBが定める国際的な評価。もう1つは、日本の学習指導要領に基づく各国で定められる評価です。

たとえば,私が担当しているTOKの授業(知の理論)では、IBから指定される「課題論文」とのクロス集計で最大3点満点で評価されます。TOKは展示(内部評価)やエッセイ(外部評価)が求められますが、これらはIBのルーブリック(評価基準)に基づいて採点されます。

このルーブリックはとても考えられていて、生徒が「問いに対してどうアプローチしたか」「他者の意見をどのように扱ったか」「自分の意見をどれだけ言語化できたか」など、とても多角的に設計されています。生徒の思考の深さや対話力を丁寧に評価していく仕組みになっています。「ただ型にはめて、形式的にこなした成果物」では高得点にならず、日々の議論や探究をしっかりと重ねなければ良い成果物にならないように、緻密に構成されています。

ですから、生徒たちが真剣に対話やリサーチを重ねることで、自然と自分自身の学びに変化が生まれていきます。その変化を見届けるのも、IB教員としての大きなやりがいです。

IBの評価は、知識の量だけではなく、「どう考えたか」「どう他者と関わったか」も含めて総合的に評価される点が大きな特徴だと思います。

IBの教員を目指す方へ、またIBで学んでみたいと考えている生徒さんへのメッセージ

ー最後に、IBの教員を目指す方へ、またIBで学んでみたいと考えている生徒さんへ、それぞれメッセージをお願いいたします。

私はIBに関わることになって年数が少ないのでアドバイスというと少しおこがましいのですが、IBの教員になって教員としての価値観が揺さぶられました。特に、一旦〝議論の外に出てみること〟が生徒の成長を後押しすることはIBの教員じゃないと分かりませんでした。IBはもちろん海外大学へ進学するのにもいい選択ですし、学び方の選択としてもいい選択だと私は思っています。近年普及してきたIBという授業形態を選択することは、チャレンジングな事なのかもしれません。しかし、対話的に学習することをやってみたい、自分を変えたい、そういった人にとっても大変なことはありますが適性はあるのではないかと思います。まずはIBを知ることで、構えずに受け止めてもらえるといいなと思います。

おわりに

今回、インタビューを引き受けてくださった佐々木優太先生は筆者の高校三年生の時の担任の先生でした。佐々木先生は学習面はもちろん、進路や受験においても生徒一人ひとりの意思を尊重して真摯にサポートしてくださり、生徒からの信頼がとても厚い先生でした。

私はIB生ではありませんでしたが、佐々木先生のように「生徒の伴奏者であること」—この姿勢がまさに国際バカロレア(IB)の指導者にとって大切な、本質が表れていると強く感じました。

佐々木先生は尊敬する先生の一人で、学生時代に出会えて良かった先生です。

佐々木先生のますますのご活躍とご健勝をこれからもお祈りしています!

佐々木先生、ありがとうございました!