ニュースの概要

2025年10月10日、公明党の斉藤鉄夫氏が自民党総裁の高市早苗氏との会談で、自民党との連立政権を離脱する方針を伝えたことが報じられた。26年続いた両党の関係が終了するということで、日本経済新聞などは号外を出すなど、衝撃とともに伝えられている。10月4日に行われた総裁選挙において高市早苗氏が選出されて依頼、公明党が政治とカネの問題や、靖国神社の参拝などの歴史認識、外国人排斥についての懸念を理由に自公連立政権の存続を揺さぶっていた。高市氏が公明党全体の方針とはやや距離があることも原因であろうと考えられる。歴史認識、外国人排斥については概ね合意していたようだが、政治とカネの問題で折り合いが付かなかったと報じられている。

自民党でキックバック不記載等の政治とカネの問題が発生して以来、連立を組む公明党は自党では大きな不祥事がないにも関わらずいわば道連れで議席を減らす結果が続いてきた。このようなことも一旦距離をとりたいと考える理由であろう。

衆議院の勢力の変化

ここからはこのニュースを、さまざまな数字を用いて考えていく。まずは直接影響が生じる国会の議席数を考えてみよう。

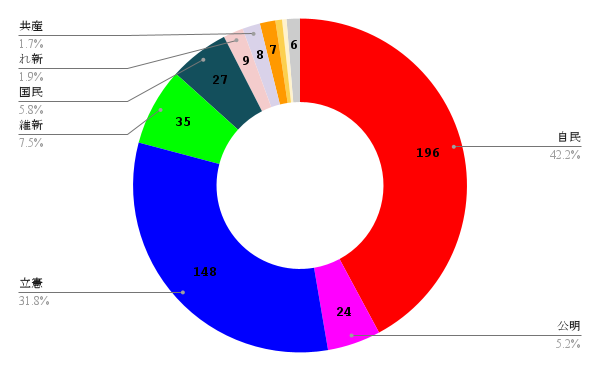

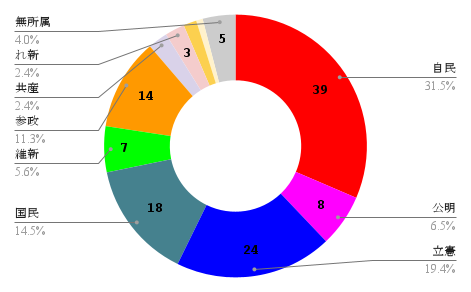

現在衆議院の与党の議席数は会派ベースで自民196、公明24で計220議席であった。衆議院の定数が465議席なので、半数の233まではあと13議席必要だ。そこで過半数を得るために35議席の維新や27議席の国民などが連立に加わるかどうかといった議論が行われていたのだ。

しかし、公明党が離脱した現時点では、政権与党は196議席しか持たず、233議席まではあと37議席必要となった。こうなると、維新の会と組んでも国民民主と組んでも過半数には届かない。各法案の可決を得るために少なくとも自党に加えて2党以上の合意を取り付ける必要が生まれたのだ。高市自民党は早速重大局面を迎えている。

今後特に国会で注目したいのは、総理大臣を決める「首班指名」だ。これまで公明党の議員は自民党の総裁に投票することになっていたが、ニュースで報じられているところによると、今度の首班指名では公明党議員は党代表の斉藤鉄夫氏に投票する予定だという。首班指名選挙では過半数を超える票を得た者がいない場合は上位2人で決選投票が行われることになっている。今回も決選投票となる公算が高い。決選投票となった場合に公明党がどういった動きをするのかは定かではないが、仮に無効票を投じた場合は自民党議員全体の票数を上回る難易度が下がる。野党側では立憲・国民・維新で国民の玉木雄一郎氏を指名するか、といった議論も行われているようだ。細川政権の再来感は否めないが、政治の評価はここでは避ける。

参議院の勢力について

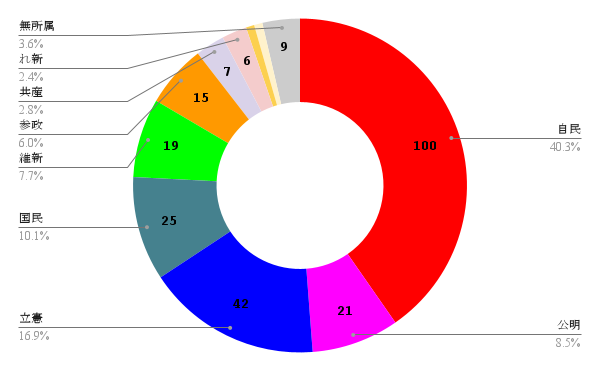

参議院においては事態はより深刻だ。現在の勢力では、自民100議席と公明21議席で計121議席であった。参議院の過半数は125なのであと4名いれば過半数であった。すでに厳しい政権運営であったのにも関わらず、ついに与党の議席数は100議席になってしまった。だが参議院においては国民民主党の合意さえ得ることができれば125議席でギリギリセーフといったところだろうか。首班指名においては参議院でも決選投票が行われると考えられるが、こちらも大きな野党がまとまると野党の議員が指名される可能性がある。首班指名については衆参で結果が変わると衆議院の指名者が全体の当選者とされるケースがほとんどなので、参議院の勢力はそこまで気にすることはない。しかし、一般の法案などは通すのがかなり難しい状況になりそうだ。

なお、参議院がより危機的になりそうなのは、2028年の選挙後だ。参議院は3年ごとに半数ずつ改選となる。先日行われた2025年の通常選挙において、自民党は大敗した。一方さらに三年前、安倍晋三氏暗殺の直後に行われた2022年の選挙においては大勝した。これらの結果がミックスされているのが現在の参議院の勢力だ。次の2028年の選挙で相当勝たなければ、参議院の与党の勢力はさらに厳しい状況に陥る。

選挙における影響

この公明党の連立離脱の影響は国会に留まらない可能性がある。選挙の際の協力関係がどうなるのか、今後注目すべきだ。

これまで自民党と公明党は選挙の際に協力してきた。自民党が出馬している小選挙区では公明党が推薦を出し、公明党が出馬している小選挙区では自民党が推薦を出すのが一般的だった。公明党には支持母体の創価学会などによる組織票があると言われ、当選ラインぎりぎりの自民党候補者にとって、この少なくない組織票は安心材料の一つとなっていた。仮にこの組織票が得られなかった場合、日経新聞が10/10に出した記事によれば、現在議席を保有する小選挙区の約2割を失うことになると試算されている。

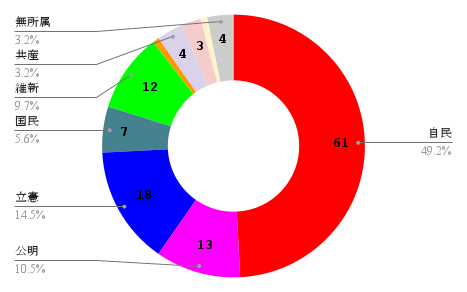

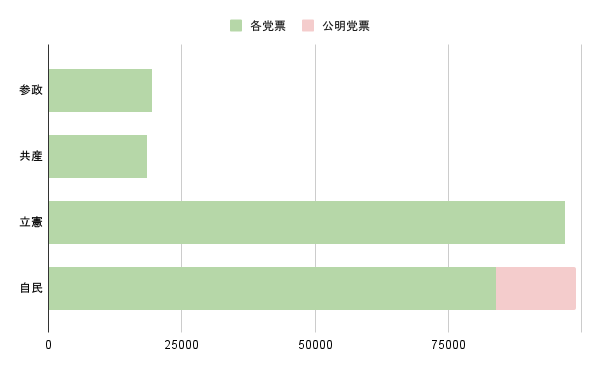

具体例として2024年衆議院選挙の東京第18区を考えてみる。この選挙区では、自由民主党の候補者が99002票、立憲民主党の候補者が96820票と、非常に接戦となっていた。選挙当日も当選確実がなかなか出なかった覚えがある。ではこの自民党議員が獲得した票数にどれだけ公明党支持者の票が入っていたのだろうか。

選挙ウォッチャーの界隈では、公明党の組織票の数は、比例代表で公明党に投票した人数におおよそ一致すると言われている。ちなみにこの数の推移は、創価学会の勢力を表す数字であるとも言われている。東京18区は「武蔵野市」「小金井市」「西東京市」であるので、それぞれの開票所の開票結果を参考にすると、公明党は比例で3市合わせて15124票を獲得していた。

仮にこの票が他の候補者に流れた場合、かなり高い確率で自民党の候補者が落選するおそれがある。このような状況が特に接戦と呼ばれている地域で、どんどん起こりうるのだ。今後の選挙協力については特に報道がなされていないと思われるが、自主投票か、対立候補擁立かなどによっても状況は大きく変化しそうだ。

まとめ

以上のように、今回の事態は政治全体にかなり影響が出そうだ。だが、影響があるのは自民党だけではなく、公明党も同じだ。公明党の小選挙区選出議員も、自民党支持層がいなければ当選が難しいと思われる。今後の政界の動きに注目したい。