今回は現役東大経済学部の桜子さん(仮名)にお越しいただきました。彼女は古典がとても得意で、共通テストでも高得点を取り、現在も古典のおもしろさを高校生に伝えているまさに「古典マスター」です。

ですが、最初から古典が得意だったわけではありません。「古典なんてつまらない」と思っていた彼女の意識が変わった大きなきっかけは、高校での古典の授業でした。

今回はそんな彼女の世界を変えた「面白い古典の授業」をインタビューを通して教えていただきました。記事の最後には授業でそのままご使用いただけるワークシートのダウンロードリンクも掲載しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

和歌を作ってみる

坂木:早速ですが桜子さん、どのような授業だったのですか?

桜子さん:はい、私が受けていた授業には「和歌を作ってみる」というものがありました。高校1年生の時に受けた授業ですが、それまで和歌といえば「覚えるもの」であり、自分たちで作るという授業は衝撃的でした。

坂木:和歌を作るのは、とても斬新ですね。どうやって和歌をつくるのですか?

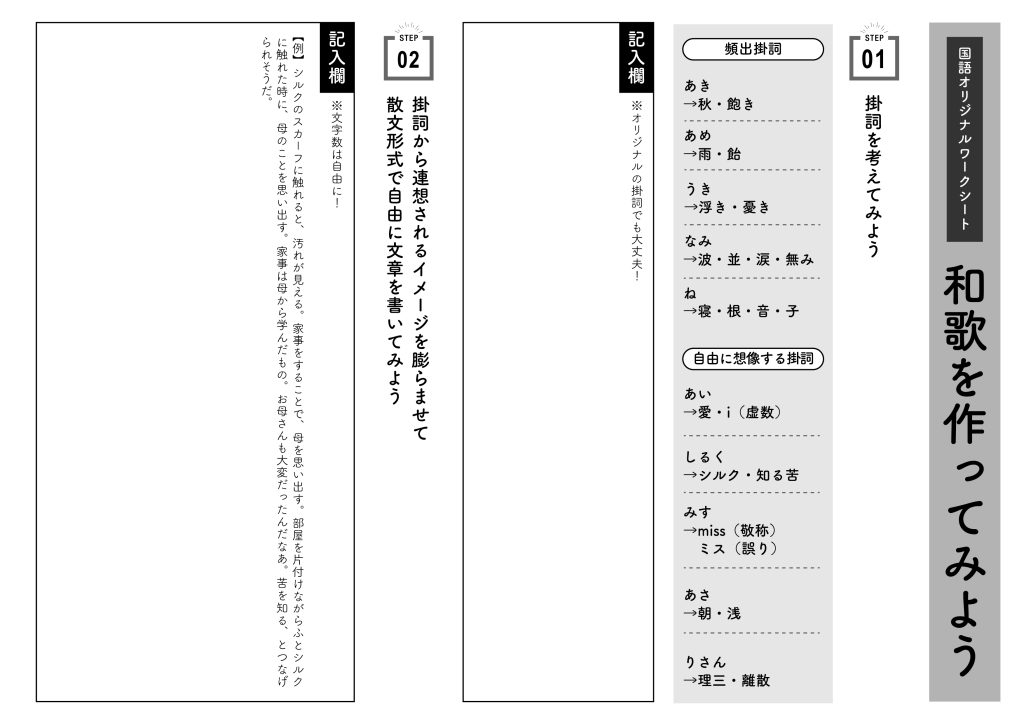

桜子さん: 次のワークシートを見ながら説明していきますね!

① 掛詞を考える

桜子さん:まず最初に掛詞を考えます。掛詞は自由に作ってOKです!日本語というのはとても美しく、同じ音からなる言葉でも何通りもの解釈ができます。

例えば「なみ」という言葉。これは普通は「波」と解釈しますが、場合によっては「涙」や「並」とも考えることができますね。

他にも、繊維の「シルク」と「知る苦」、「愛」と虚数の「i」など、考え出せば無限に出てきます。普段、キーボード入力などでしている変換の作業もヒントになるかもしれません。

坂木:なるほど、たしかにとても面白いですね。現代の「なぞかけ」と通ずる部分を感じます。掛詞のアイデアを考えた後は何をするのでしょうか?

② イメージを膨らませて散文をつくる

桜子さん:次に、その掛詞から連想されるイメージを膨らませて、歌の形に近付けていきます。この段階では31文字を意識する必要はなく、散文の形で、自由に文章を書いていきます。これがやり応えがあり、とても楽しかった記憶があります。

例えば先ほどの「シルク」という言葉を考えてみましょう。ここからは連想ゲームです。うまく「知る苦」につながるように考えていきます。

「部屋を片付けながらふと、シルクのスカーフに触れると、汚れが見えた。 片付け、掃除、洗濯……。家事は母から学んだもの。お母さんも大変だったんだなあ。」

このように、掛詞の裏の意味として「知る苦」と母への追慕の意味を深く込めていくのです。

坂木:なるほど、散文で自由にイメージを膨らませるのですね。その次はどうするのですか?

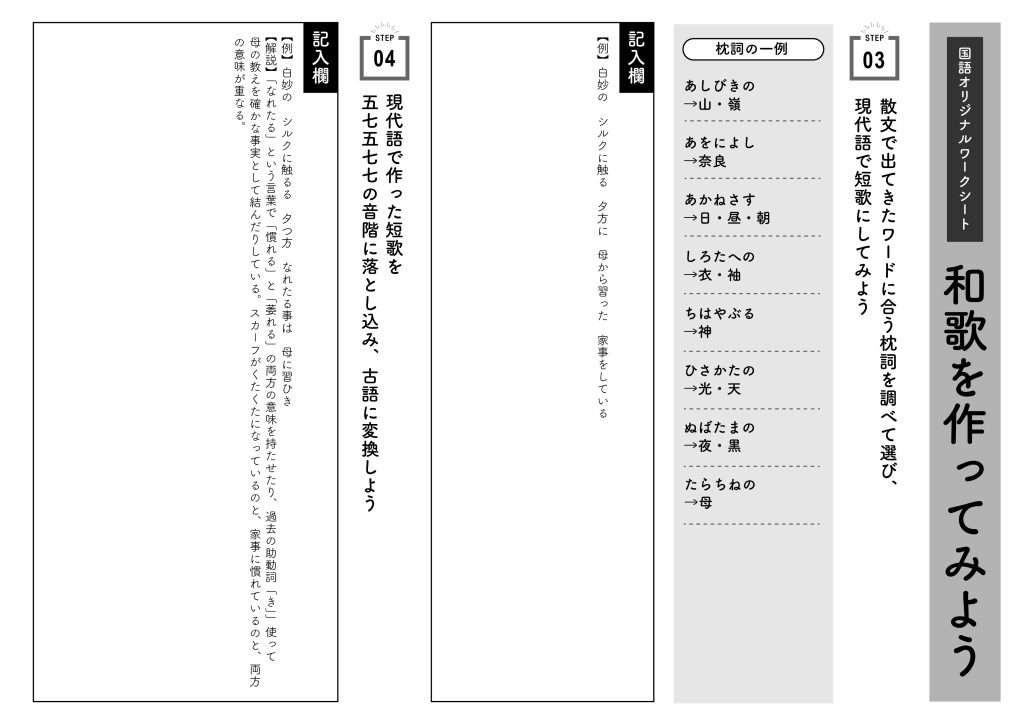

③ 枕詞を選び、現代語で和歌にする

桜子さん:そこから、散文で出てきたワードに合う枕詞を調べて選び、現代語での短歌の形にしていきます。私の場合は「シルク」という言葉が出てきたので、布や衣にかかる「白妙の」という枕詞を選びました。とても優雅な響きで気に入ったのを覚えています。そして現代語でこんな感じにまとめてみました。

「白妙の シルクに触る 夕方に 母から習った 家事をしている」

夕方というのは、西日のイメージがあって、どこか物思いにふける雰囲気が出るかなと思って選びました。

坂木:確かに、情景が浮かんできますね。最後は古語に直していくフェーズですか?

④ 五七五七七の音階に落とし込み、古語に変換する

桜子さん:その通りです。最後は「五・七・五・七・七」の音数に落とし込みながら、古語に変換していきます。ここまでいくと、あとは難しくありません。細かいところまで気にするととても大変ですので、授業では自分で出来る範囲で古語にしていきました。また、この作業にあたっては、いくつかポイントを先生に教えていただきました。

例えば「古文特有の表現」です。「つらい」ではなく「憂し」、「特に」ではなく「ことに」といった感じです。これは手元に古典単語帳やネットがあれば案外簡単にできます。そしてこの作業を行うと、今までいやいや覚えてきた単語たちに親近感を覚えました。笑

このように古語に変換すると、先ほどの歌は、最終的に次の和歌になりました。

「白妙の シルクに触るる 夕つ方 なれたる事は 母に習ひき」

「なれたる」という言葉で「慣れる」と「萎れる」の両方の意味を持たせたり、過去の助動詞「き」を使って確かな実感として結んだり、工夫を凝らしました。スカーフがくたくたになっているのと、家事に慣れているのと、両方の意味が重なるんです。

坂木:なるほど! 一つの言葉に複数の意味が重なっていくのが、とても奥深いですね。作る過程で先生のサポートはどのくらいありましたか?

先生のサポートと授業の魅力

桜子さん:先生が教室をまわっているので「どうやったら古文っぽくなりますか?」と聞いた記憶もあります。助動詞の使い方なども、助動詞一覧表を見ながら一緒に確認しました。

そして、手直しを加えながら、それぞれの和歌が出来上がってきます。ちぐはぐなものも多かったですが、とても達成感があり、他の人のを見るのもとても楽しかったです。「これどんな意味なの?」と聞いて誇らしげに語り出す友人の姿は今でも覚えています。

坂木:なるほど、とても面白い授業ですね。私自身、今まで古文は「単語と助動詞を覚えるもの」と考えていたので、そのように「使うもの」と考えながら思考を巡らすのは、まるで荒野の中、秘宝を探す冒険者のような心躍るものに感じられます。

さて、桜子さんから見て、この授業はどのようなものだったと振り返りますか? またどんな人におすすめしたいですか?

桜子さん:私はこの授業を通して、古典の価値観が一新されました。この授業を経てすぐに古典が得意になった、というわけではないですが、自分から学んでみたい、という意識が芽生えました。その結果、暇な時に自分で和歌を作ってみたり、友人と古典を使って会話してみたりしました。そしてその度に知らなかった知識と出会い、どう使うかを考え、「楽しみながら学ぶ」ことができました。もし古典は暗記科目だと思って苦手意識を抱えている中高生がいたら、ぜひ和歌作りに挑戦してみてほしいです。

坂木:桜子さん、ありがとうございました。自分の手と頭を動かして、余白のその先にあるものを掴み取りにいく、まさにアクティブラーニングのような和歌作りですね。

東大生が面白いと思った授業「和歌をつくって、古典を楽しく学ぶ」

印刷して使えるPDF資料を配布中!ぜひ授業でご活用ください!

公式サイトにて、カルぺ・ディエムが提供している具体的なサービスを紹介中!

カルペ・ディエムでは、学校や保護者のみなさまが抱える懸念やニーズに応える形で、講演・講座・ワークショップを提案し、それらを実施しております。

生徒の皆さんの大学選びや学部選びのワークショップ、モチベーション向上を目的とした講演、独自の探究学習授業、長期休暇中の学習合宿、難関大学合格を目指した通年プロジェクトなど、さまざまなプランをご用意しております。

私たちの講師は現役東大生で 偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠をはじめ、地域格差や経済格差などの多様な逆境を乗り越えた講師たちが、生徒の皆さんに寄り添って全力でサポートいたします。

ご質問やご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

ぜひ実際の授業で行ってみてはいかがでしょうか? 実際に下にこちらの授業を参考に作ったワークシートとそちらの使い方を書いておくので、よければご活用ください。

PDFのダウンロードはこちらから